中国の旅

北京の中心部をしめる紫禁城。明・清の皇帝たちの居城でした。世界史学習でも重要な場所です。この日も雪でしたが、まずは故宮博物館を初めとする栄華の跡を訪ねましょう。(2007年3月4日)

4.北京 紫禁城

午門・角楼

左が紫禁城(故宮博物館)入り口の午門。チケット売り場がある。中央の入り口は皇帝専用。臣下は左右の入り口から入った。ここから先は何びとも歩行しなければならなかった。右は北東の角楼を眺む。

太和門と三大殿

午門を入り、正面に見えるのが太和門。

この日は改修工事中。来年のオリンピックには間に合わせるようだ。右は太和門前の堀と三橋。下左が太和殿。これも工事中。下右は保和殿。北側から見たところ。

太和殿と保和殿の間に中和殿があり、併せて三大殿といい紫禁城の中心部。太和殿は明代までは皇帝が出御して政務を執るところだった。また保和殿は、乾隆帝末期から清朝末期まで、科挙の最終試験である殿試が行われるところであった。

乾清門と軍機処

左は内廷の入り口にあたる乾清門。

ここは康煕帝、乾隆帝などが「御門聴政」といって政務を執ったところ。

正面は東側のブロックへの入り口、景運門。

下左の建物が軍機処で乾清門の左手にある。

意外と小さい。下右がその内部。現在は清朝政治上の史料が展示されている。

軍機処は雍正帝の時に設けられた機関で、清朝末期まで実質的な内閣の役割を果たした。

乾清宮

乾清宮は、明代と清の康煕帝までは皇帝の寝所であり内廷(皇帝の生活の場)の中心だった。しかし雍正帝から生活の場は西側の養心殿に移り、ここは典礼を行う場所となった。

雍正帝は皇太子密建の法を始めたが、次期皇帝を指名した箱をこの乾清宮の正面、「正大光明」の額の後ろに収め、皇帝の死後に開けるようにした。

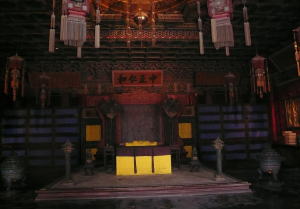

養心殿

養心殿の扁額。左に漢字、右に満州文字で書かれている。養心殿は雍正帝以後の皇帝が政治を執ったところ。西太后の垂簾聴政もここで行われた。右がその内部。下はその一部、三希堂。乾隆帝などの書斎だったところ。

紫禁城内の通路

内廷と東六宮の間の通路。

今にも自転車に乗った溥儀が現れそうです。

外東路沿いの通路。

紫禁城での生活

紫禁城、東六宮の中の永和宮の建物は故宮博物館の中の、清代妃嬪生活展という常設展示になっていて、紫禁城内の妃や女官たちの生活用具を見ることができる。

上は妃が用いた輿。中は妃の寝所。左は便器。

珍妃井

1900年、義和団事件の時、8ヶ国連合軍が紫禁城に迫った。恐れた西太后は、光緒帝以下を引き連れて山西省の太原に逃れようとした。その時、西太后は光緒帝の寵妃の珍妃に対し、自刃を命じた。

珍妃は聡明で美しく、「戊戌の変法」をすすめる光緒帝を励ましていたので、西太后に嫌われていたという。珍妃は「皇帝は北京を離れるべきでない」といって命乞いをしたが西太后は許さず、宦官の崔玉貴に命じて、順貞門の近くの井戸に投げ込んでしまった。光緒帝も涙するだけでどうしようもなかった。珍妃、時に25歳。珍妃が投げ込まれたというのがこの井戸である。右側には珍妃を祀る神棚が作られていた。

早春の紫禁城

2007年3月4日。

北京は春を迎える元宵節で

にぎわっていたが

時ならぬ雪となった。

雪の紫禁城。

こんな日には、宮廷の官人や

宦官、そして女官たちは

どんな暮らしをしていたのだろうか。

今日の故宮博物館の係員のように

雪かきに忙しかったに違いない。