蘭亭序

王羲之が残した作品の代表例。東晋時代の353年に行われた文士の宴で歌われた詩をまとめた本の序文として書かれた。古来、傑作と言われ尊重されたが、その実物は伝えられていない。

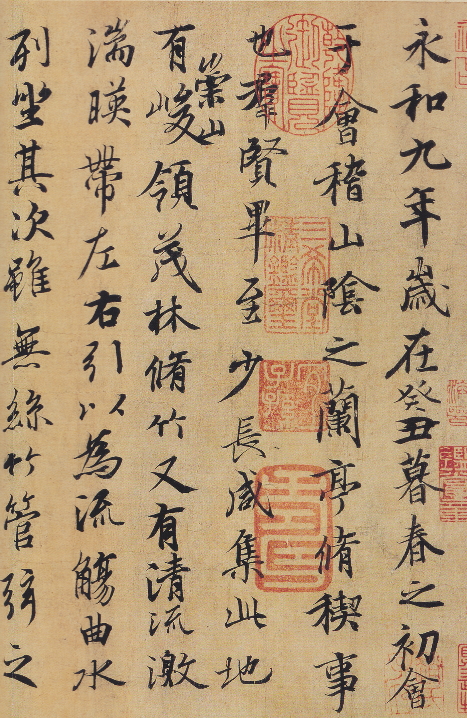

王羲之 蘭亭序(部分)

王羲之の真筆は伝わらず

しかし、他の王羲之の書と同じように、王羲之自身が書いた真筆は戦乱などによって散佚し、伝えられていない。伝承によると、唐の太宗が苦労のすえに手に入れたものを、その死に当たって自分の墓に納めよと命令し、そのとおり陵に副葬されたため、誰もみることができなくなってしまったという。唐の太宗の手に入るまでに、蘭亭序は数奇な経過をとっている。王朝の支配者は特に王羲之の真筆を手に入れることに熱心で、東晋末の簒奪者桓玄は王羲之と王献之親子の書を好み、常に座右に置いていたが、その権力は百日天下に終わり、建康から逃亡する際、それだけは船に乗せていったが、追っ手が迫る中、水中に投棄された。その後も南朝の王朝交替、西魏の建康攻略などで多くが失われた。隋の煬帝は大運河を築き、長安の図書を江都の離宮に運ばせたが、その途中、水没したものもあった。また江都で煬帝が殺害された混乱時にも、多くの文化財が灰燼に帰した。隋に代わった唐は、洛陽の倉庫に収蔵されていた図書を引き継いだが、その中に『蘭亭序』はすでに無かった。そこで太宗は、なんとしてでもそれを手に入れようとした。

Episode 唐の太宗、蘭亭序を騙し取る

真筆『蘭亭序』を手に入れることに執念を燃やした太宗は、全国の情報網でしらべたところ、越州の永欣寺の弁才禅師が所蔵していることがわかった。弁才の師匠の智永は王羲之7代の孫であるので、まちがいなく真筆と思われるので、その供出を命じた。しかし弁才はそのようなものはないと答え、使者を追い返した。そこで太宗は知謀で知られた役人の蕭翼(しょうよく)に何としても手に入れてこいと命じた。蕭翼は一計を案じ、旅の商人に扮してそれとなく弁才に近づき、話し相手で心を許すようになった頃合いを見越して、蘭亭序を見せてもらうことに成功した。しかし蕭翼はあわてず、これは偽物に違いないと貶(けな)す。ムキになった弁才はこれこそ王羲之7代の子孫の智永から受け継いだ王羲之の真筆だ、と明かした。その後もたびたび寺を訪れた蕭翼は、弁才の留守中に上がり込み、蘭亭序を懐にしまい込んで寺を去った。まもなく役人の姿に戻った蕭翼は寺にやってきて、「勅命によって蘭亭序をとりにまいり、今しがたちょうだいしました。おいとまごいいたします」と告げると、弁才は卒倒し、しばらくのあいだ立ち上がれなかった。こうして蘭亭序を「騙し取った」太宗は、蕭翼を昇格させると共に褒美の品々と荘園、邸宅を与え、弁才には太宗にウソをついた罪は不問に付し、絹と米を禄として与え、弁才はそれによって新しい堂宇を建てることができた。しかし、先師から伝えられた逸品を失った心痛のため、食が進まなくなり、一年あまりで世を去った。<吉川忠夫『王羲之―六朝貴族の世界』2010 岩波現代新書 p.18-29 初刊は1972 清水書院>

この話にはいくつかの別伝があり、真相はわからないが、太宗が蘭亭序に執心であったことは間違いない。ようやく手に入れた王羲之真筆を常に身近において鑑賞し、数本を搨摹(とうも)させ、王族や臣下に分け与えた。搨摹とは、うすい紙を真蹟のうえにおいてていねいに一字ずつ細線で枠をとってから文字を埋めて写しとることで、最も忠実な模写である。しかし、649年に臨終を迎えた太宗は、皇太子(後の高宗)を枕辺に招き、天子の位と山のような財宝のいっさいを汝に相続させるが、蘭亭序だけは永遠に我が物として、黄泉路のたびにつれていきたい、と伝えた。その遺令どおり、蘭亭序は太宗の昭陵に埋められ、地上からは姿を消し去った。

参考 『蘭亭序』偽物説

1965年、中国の著名な文学者、歴史学者で共産党の中心メンバーのひとりでもあった郭沫若が、今伝えられる蘭亭序は、本来の王羲之の書をもとにしたものではなく偽物である、との説を発表した。この説はセンセーションを巻き起こし、間もなく始まった文化大革命の中で支持者が増え、今も中国では偽物であると断定する人も多い。郭沫若の論拠は二つあり、一つはその頃次々と発見されていた六朝時代の王羲之と同時代の墓誌(その中には王羲之のいとこの王興之のものもある)はいずれも隷書で作られており、蘭亭序のような行書はみられないという書法の問題(郭沫若は行書の成立は唐の時代としている)、二つ目はその文章が6世紀の梁の昭明太子が編纂した『文選』に納められていないことと、後半の内容が蘭亭の会で歌われた詩の気分と全く異なる人生を悲観的に述べたものとなっていて、後から付け加えられた疑いがあること、をあげている。それに対して『王羲之』を書いた吉川忠夫氏は、たしかに王羲之の真筆が残されておらず、現在のものはいかに正確に複写したと言っても其の時と人によって変わっていく以上、王羲之の筆とすることはできない。しかしその文章まで偽作とすることは正しくない、なぜならこの書は王羲之の家にだけ伝えられたので昭明太子も見ることはなかったのであり、また文の後半の悲観的な内容は、王羲之の他の文章にも読みとれるからである、と述べている。<吉川忠夫『同上書』 p.52-62>

書法の問題では、書家の石川九楊氏は、王羲之の同時代の墓誌が隷書で作られているのは、石に刻む際に隷書が彫りやすかったからで、実際の書では楷書や行書、草書が用いられていたと考えられるので、もとの蘭亭序も楷書だったことに疑いはない、として偽作説を否定している(王羲之の真筆ではないことはあきらかではあるが)。<石川九楊『やさしく極める“書聖”王羲之』とんぼの本 1999 新潮社 p.42-43>

参考 東京国立博物館蔵の蘭亭序』拓本

(引用)唐の太宗が入手した王羲之の蘭亭序を,臣下の欧陽詢が模写し,これを石に刻した拓本の系統は定武本と称され,蘭亭序の拓本の中でも最も優れたものとされてきた。この呉炳本蘭亭序は,定武本の中でも,落水本と独孤長老本とともに,とくに著名な一本で,元時代の呉炳が旧蔵していたことから,世に呉炳本として珍重されている。

→ 東京国立博物館 館蔵品一覧 呉炳本蘭亭序