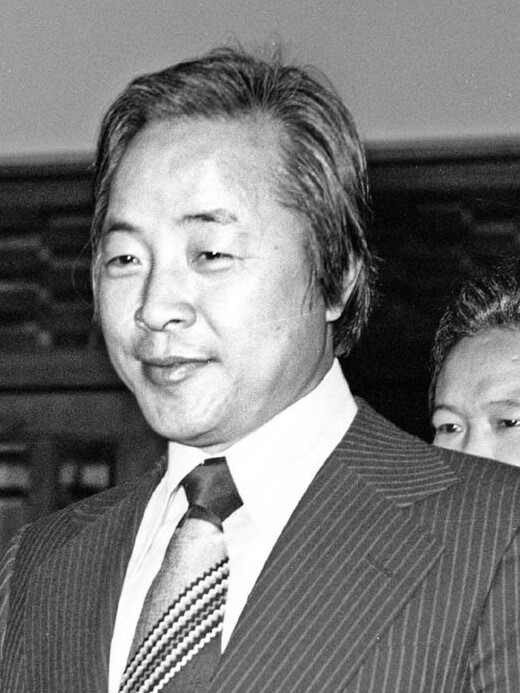

金泳三/キムヨンサム

1970年代から韓国政治の民主化をめざし、朴正熙・全斗煥の軍部独裁政権と戦い、たびたび弾圧された。同じ民主派の指導者金大中とはライバルの関係にあった。盧泰愚政権の時期に保守派との合同に踏み切り、金大中とも対立したが大統領選に勝ち、1993年、32年ぶりの文民出身者大統領となった。民主化政策を進めながら新自由主義経済政策に舵を切ったが1997年のアジア通貨危機に際して経済政策に失敗し、金大中政権に席を譲った。

金泳三 1975 Wikimedia Commons

*金泳三の誕生年 金泳三は1928年12月20日、慶尚南道巨済島(コジェド)の網元の家に生まれた。戸籍上では一年遅い1929年の生まれとなっている。<木村幹『韓国現代史 大統領たちの栄光と蹉跌』2008 中公新書 p.4-8>による。

全斗煥政権との戦い

全斗煥軍事政権によって1980年5月1におこされた民主化運動弾圧事件の光州事件では、金大中は暴動を扇動したとして逮捕され、死刑判決を受け、その後アメリカに亡命した。金泳三は5月30日に軟禁され、政界引退を表明させられ、その後も軟禁が断続的に繰り返され、政治活動の自由を奪われた。断食闘争 1983年5月1日、金泳三は「国民へ送る言葉」を発表し、「新軍部」(全斗煥らの軍人グループ)による民主主義弾圧の象徴的事件」であった光州事件三周年にあたる5月18日を期して無期限断食に入ることを宣言した。金泳三の断食は海外メディアも取り上げ、アメリカに亡命中の金大中も連帯を表明した。断食は23日に及び、命が危険な状態になったため、政府も自宅軟禁を解き、金泳三は政治的自由を回復した。

金泳三の断食を契機に金大中との連帯が成立、両者は83年8月15日に共同宣言を発表、翌84年8月15日には両勢力の連合組織として「民主化推進協議会」を結成、それが母体となって85年1月には新韓民主党(略称新民党)が結成された。同年2月、金大中も亡命先アメリカから帰国、直後に行われた国会議員選挙で与党の民主正義党148票に対して103議席を獲得して肉薄し、運動は盛り上がった。

6月闘争 民主化を求める運動が続いていることに危機感を強めた全斗煥は先手を打って1987年に年内の大統領選挙を約束した。しかし、かえって勢いついた民主派は5月に大規模な国民運動を起こした。それを抑えようとした政府側と民衆が衝突し六月闘争が起こった。政府はやむなく1987年6月29日に直接選挙による憲法改正、政治犯の釈放などを約束した。その結果、同年末に大統領選挙が行われることになった。新民党は候補者一本化を探ったが、金大中と金泳三の話し合いは着かず、新民党は分裂、二人が別々に立候補することとなったため票が分散し、盧泰愚(朴正熙の後継候補の軍人出身)に敗れた。

ライバル 金大中 金大中(1924-2009)とは、同じく軍事独裁政権に対する民主化運動を指導する立場であったが、同じ民主派でもライバル関係にあり、地域的基盤も異なっていた。この段階では政治信条の面では金大中が保守的民主派でのに対して、金泳三は革新的民主主義を唱えていた。また地盤は金大中は全羅南道(湖南。中心都市は光州)であったのに対し、金泳三は慶尚南道(嶺南、中心都市は釜山)を基盤としていた。三金の一人金鐘泌は忠清南道を基盤としており、ともに金大中の湖南に対する反発心は共通していた。1987年の大統領選挙では全斗煥の後継候補で軍人出身の盧泰愚(地盤は慶尚北道)に対し、野党の民主化勢力で候補者の一本化が図られたが、結局金泳三と金大中の二人がたつ分裂選挙となった。結果は盧泰愚の得票率36.6%に対し、金泳三28%、金大中27%に終わり、盧泰愚の当選となった。<文京洙『新・韓国現代史』2015 岩波新書 p.169-171>

その後の二人は、金泳三は第14代大統領(在任1993~98)、金大中は第15代大統領(在任1998~2003)となるが、二人の基本政策は対米政策と北朝鮮との関係で大きな違いがあった。金泳三は「親米で北とは対決姿勢」(保守的)であったが金大中は「反米で北とは融和政策」(リベラル的)というのが基本的な姿勢だった。

権力の獲得へ

金泳三は軍事独裁政権に対しては民主化の実現のために常に戦ってきた政治家であった。その主張は一時期は金大中よりも革新的とみられていたが、長い議会活動を通じて、権力を握るには保守派との妥協、提携も必要であると考えるようになった。また新軍部と言われた軍人出身者の保守派も、かつてのような力で反対派を押さえつけることは不可能と考えるようになっていた。また、1990年代は、東西冷戦の終結のグローバリズムの波が韓国にも及ぶようになっており、現実的な政治家であった金泳三は政治姿勢の転換を模索するようになった。それが、与野党を合同させて巨大な与党を作るという「ウルトラC」級の転換<木村幹『前掲書』p.195>を図ることだった。それによって新軍部政権を終わらせることと、同時に金大中との民主化での主導権争いに勝つことが出来た。盧泰愚政権下で民主化の動きが強まり、国会での国政調査権の発動による軍部政権の不正や光州事件の責任追及が始まった。盧泰愚の政権与党は少数与党だったため、野党の抱き込みを図ろうとし、一方の金泳三は野党勢力の中で主導権を握り、湖南を基盤とする金大中を抑え込もうと考えた。そこで両者の思惑が一致し、保守勢力も取り込んだ三党合同を発足さえその党首となることに成功した。この判断は政治家として金泳三は権力を握るための現実的な方向転換と考えたが、理想を追求する金大中にとっては同意することは出来ず、二人の関係は悪化していった。

32年ぶりに文民出身大統領となる

1992年の大統領選挙は金泳三と金大中の事実上の一騎打ちとなった。二人は共に軍事独裁政権との長い戦いを続けてきた実績があったが、同じ民主化運動でもこの時点では金泳三は保守派と提携する現実路線をとり、金大中は革新的な民主化を進めよとする路線の違いが明確になった。しかしその対立の背景には、金大中の「湖南」の勢力を、金泳三らが「反湖南連合」によって包囲しようという、韓国独特の地域対立感情が強く影を落としていた。選挙の結果は金泳三(得票率41%)、金大中(同33%)で、金泳三は各地域で票を伸ばしたが、金大中は湖南では多数を占めたが他の地域では伸びなかった。こうして金泳三が1993年2月に第14代大統領に就任、金泳三は朴正煕-全斗煥-盧泰愚と続いた軍人出身大統領に代わり、32年ぶりに実現した文民出身大統領となった。

金泳三大統領の下で軍の政治関与の制限など、民主化が進み全斗煥・盧泰愚の二人の軍人大統領の在任中の不正と人権抑圧が法的に断罪され、二人とも有罪となった。北朝鮮との関係では93年に北朝鮮がNPTを脱退して核開発疑惑が強まり、94年には北朝鮮の「瀬戸際外交」(核戦争も辞さない姿勢で相手の妥協を引き出す手法)によって緊張が高まった。金泳三は南北対話を模索したが、同年7月に金日成が急死したため頓挫した。

韓国版新自由主義経済

韓国経済は1970~80年代の経済成長を続け、95年には国民所得を1万ドルの大台に乗せ、96年にはOECD(先進国クラブといわれている)に加盟した。金泳三政権は周辺を新自由主義的なエコノミストで固め、経済繁栄を背景に、「無限競争の時代」に突入したと宣言し、グローバル経済に対応した国際競争力を強める戦略をとった。93年のウルグアイ=ラウンド交渉妥結により米を含む例外なき関税化を受け入れ、WTO発足(95年)に対応して農産物の大幅な市場開放措置をとった。また国際競争力を付けるためと称する合理化や労働基本権の制限(解雇権の拡大、臨時雇用の拡大など)を許す労働法の改正を強行した。これらは農民と労働者の激しい反対運動を呼び起こした。韓国でのアジア経済危機

1997年、タイのバーツの暴落に始まるアジア通貨危機が韓国にも波及し、経済は危機を迎えた。金泳三政権の「世界化」プロジェクトは「先進国への無理な背伸び」であり、強引な金融自由化におどらされたこと、財閥大企業の古い体質が対応しきれなかったことなどが傷口を拡げ、韓国経済の成長率はマイナス5.8ポイント(前年比10ポイント以上の下落)、失業率8.6%という激しい経済危機となった。政府はIMFの融資を決定したが、解決の見通しを立てられず、12月の大統領選挙で当選した金大中がその処理に当たることになった。<文京洙『新韓国現代史』2005 岩波新書 p.190>