カロリング小字体

カール大帝の時のカロリング=ルネサンスで生まれたアルファベットの小文字体。現在の活字体の元になった。

アルファベットの表記法で、ローマ時代に行われていた大文字に対して、中世ヨーロッパで始まった小字体のことをいう。8世紀の後半から9世紀の初め、フランク王国のカール大帝のアーヘン宮廷を中心にしてはじめたカロリング=ルネサンスの中で、イギリスから招かれた神学者アルクィンなどによってラテン語文献の筆記法として開拓された。それがカロリング小字体と言われる字体である。 → 文字

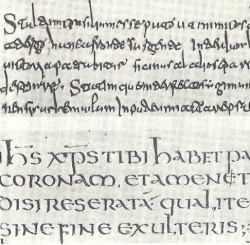

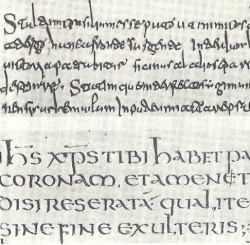

上はメロヴィング朝時代の書体。下は改良されたカロリング小字体。カンマが使われていることがわかる。世界宗教史叢書1『キリスト教史1』p.304

当時、ラテン語を表記するローマ字にはローマ以来の統一的な大文字が使われていたが、羊皮紙が高価であったため、なるべくつめて書く必要から小文字が使われるようになった。聖書や古典の写本は修道院で学僧が書写されていたが、小文字の書体は修道院ごとに異なり、ラテン語そのものの乱れとともに問題になっていた。そこでカール大帝はアルクィンらに検討させ、統一的な小文字を考案させ、それを普及させた。このカロリング小字体は、その後、ローマ字の基本書体として現在のアルファベット書体のもとになった。ルネサンス期のグーテンベルクの活字体はより印刷効果が現れる太字体としてゴシック字体(ゴシックはゴート風のことで野蛮なという意味。ルネサンス期のイタリアの学者がそう名付けた)が使われ、両者は活字字体の二系統として併用されるようになって現在に至っている。

カール大帝とアルクィンの協力

上はメロヴィング朝時代の書体。下は改良されたカロリング小字体。カンマが使われていることがわかる。世界宗教史叢書1『キリスト教史1』p.304

(引用)「アルクィンがアーヘンでカール大帝に協力することになったとき、書体の改良と標準化が最大の課題であると、二人は当然考えた。聖典を正確に写すには学界をまとめることが不可欠だった。こうして、二人が協力しあったのは幸いなことだった。アルクィンには知識と鑑識眼があり、カール大帝にはそれを実行に移す行政能力と組織、それに意志があった。トゥールのサン=マルタン修道院に開いた写字学校で、アルクィンは自分が改良した書体を教えた。彼は以前から、古代の記念碑や新しい写本を調べて、どういう書体が最も優雅で読みやすく書きやすいかを研究していた。彼の大文字は、アウグストゥス帝時代のローマの気品のある碑文にならったものである。さらに小文字の標準的書体をつくったが、その土台となったのは他の修道士たちの実験的な試みであり、あの名高い黄金の福音書の写本作業を長いこと監督したアルクィン自身のヨークでの経験でもあった。アルクィンによるこのカロリング朝系の小文字書体は、期待以上の成功を収めた。端正な美しさをもち、読みやすく書きやすいことから、写字室や図書館ではもっぱら使用されるようになった。700年後に、可動活字がヨーロッパに伝わると、ゴシック字体が一時使われたあと、活字はこのカロリング朝風の小文字でつくられた。<ダニエル・ブアスティン/鈴木主税訳『本はいつごろから作られたのか』大発見4 集英社文庫 p.168>

Episode スペースや句読点もこのとき生まれた

カール大帝以前の写本や碑文は、語間にスペースをおかず、文字はすべてひっついている。ピリオドもなければ、コンマも段落もない。カール大帝のカロリング朝文字改革にともなって、語間にスペースを置くことが始まったのだ。それぞれの単語を切り離して書くことによって、意味があいまいになることを避け、原典を正確に保存する結果となった。語間を開けるようになったことは、ラテン語の理解を助ける第一歩となり、アイルランドやイングランド、ドイツの写字生は大いに心を安んじた。また、カール大帝以後、句読点を打つことが初めて一般に行われるようになった。聖書を字の読めない民衆に読んで聞かせるのに役立った。17世紀後半には、印刷物は黙読向きのものが多くなった。そのため句読点は、構文と文章の構造を明示するためのものとなった。<D・ブアスティン 同上 p.169>