クック

18世紀、イギリスの航海者。3度にわたり南太平洋を探索し、ニュージーランドに到達、さらに1770年にはオーストラリアに上陸し、イギリス領を宣言した。1779年、ハワイで原住民とトラブルを起こし殺害された。

Captain James Cook

太平洋探検への期待

イギリスはその後もフランスとの植民地抗争(英仏植民地戦争)を続けており、海洋進出とともに科学的知見を広げたい欲求が強まっていた。地球上のあらゆる地域に調査の手を伸ばそうとしていたが、太平洋は16世紀に探検が始まったものの、17世紀後半になってもその全貌は明らかになっていなかった。何よりも南太平洋には未知の大陸があるのではないか、という期待がまだ強く残っていた。ようやくタヒチに1767年にヨーロッパ人として初めてイギリスのウォリスが、ついで68年にフランスのブーゲンヴィルが到達し「南海の楽園」として紹介したことから、南太平洋探索の期待は大きくなっていた。クックの三回の航海

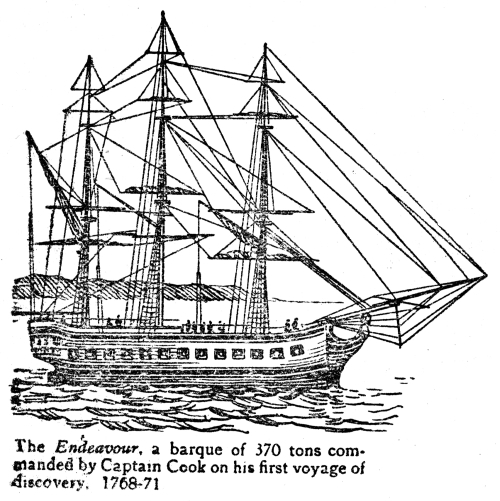

エンデヴァー号

第一回航海 1768年5月25日から1771年7月までの3年間。総勢85人、専門家5人が参加した。特にロンドン王立協会の博物学者バンクスは各地で膨大な資料を収集した。帆船エンデヴァー号でマゼラン海峡を抜けて太平洋に入り、タヒチで観測を行った後、1769年にニュージーランドを探検しその領有を宣言した。現地のマオリ人の漁師から聞いてティカアマウイ(北島)とテワカアマウイ(南島)との間に海峡を発見、豊かな漁場であることを知った。後にこの海峡はクック海峡と命名された。さらにクックの航海は続き、1770年4月、新たな陸地の東海岸ボタニー湾に上陸、その地をニューサウスウェールズと名付け、イギリス領であることを宣言した。この大陸は後にオーストラリアと呼ばれるようになった。

その後、オーストラリア東海岸を北上、トレス海峡を通過してティモール島経由で1770年10月にバタヴィアについた。バタヴィアで乗組員のほとんどが赤痢とマラリアに感染して死んでしまうと言うアクシデントに見舞われたが1771年7月13日にイギリスに帰着した。

クックはこの航海で、船上生活で避けられないと思われていた壊血病から船員を守ることができることを証明した。それは、ジェームズ=リンドというイギリス海軍の軍医の教えに従い、船員に柑橘類とザワークラウト(キャベツの酢漬け)を採らせる食事法を採用したからであった。 → 遠洋航海術の項を参照。

第二回航海 1772年7月から1775年7月まで3年間。この航海ではロンドン王立協会が認めていなかったジョン=ハリスンの制作した経度測定用クロノメーターのテストが行われ、正確であることが判明しイギリス海軍が採用することとなった。この航海ではニュージーランド、タヒチのほかに、トンガ諸島、イースター島、マルケサス諸島、ニューヘブリデス諸島、ニューカレドニアなどなど、ポリネシア、メラネシアの島々を回った。そして南緯71度10分まで南極海を南下して、うわさの南方大陸が存在しないことをたしかめた。

クックの航海の財政支援を行ったのは第4代サンドイッチ伯爵ジョン・モンタギューで、この人はサンドイッチの考案者(実際に彼が発案したのではないらしいが)として名前が伝えられている。クックはサンドイッチ伯の支援を感謝し、新たに発見した島を「サンドイッチ島」と「モンタギュー島」と命名した。その先祖の初代サンドイッチ伯エドワード・モンタギューは1672年、第3次英蘭戦争で戦死している。

第三回航海 1776年7月から二隻の帆船で行われた。ニュージーランド、タヒチ、トンガをへて、1778年1月18日、ヨーロッパ人として初めてハワイ諸島に到達した。この時は海軍本部から、北アメリカ大陸の北側の北極海を抜けて、ハドソン湾に至る水路の調査という使命を与えられていたので、ハワイからすぐ北上し、ベーリング海からベーリング海峡を着かして北極海に入った。しかし、北緯70度6分の地点まで行ったものの氷山に行く手を阻まれ、引き返した。この時エスキモーやロシアの毛皮商人たちとも接触している。

クック、ハワイで殺される

クックはハワイに戻って補給を行い、再び北に向かう予定だったが、ハワイ諸島最大の島ハワイ島のケアラケクア湾で、住民との思わぬ衝突がおき、クックは圧倒的な数の現地民との戦いで命を落とした。このクックの遭遇した事件は、偶発的なものであったようだが、どのような原因で起こったか、不明な点が多い。クックの航海日誌などでは、タヒチ以来、現地の住民の盗みに悩まされていたことが書かれており、それが原因のトラブルとも言われている。一方でクックが過去10年近く、ほとんど休みなく太平洋航海に没頭してきた精神的緊張が、その精神を異常にしたのではないか、という解釈もある。現在もまだ真相は知られておらず、謎とされている。 <増田義郎『太平洋――開かれた海の歴史』2004 集英社新書 p.104>