洋務運動

清朝末期の19世紀後半に、漢人官僚が進めた西欧化政策。アロー戦争の敗北を機に、朝廷内の漢人官僚が軍備の近代化の必要を意識したことに始まり、次第の近代的な諸産業の育成に向かった。しかしその理念は中体西用と言われ、技術の導入だけに終わり、その限界は日清戦争の敗北で明らかになった。

漢人官僚の洋務派

アロー戦争の敗北は西洋の機械文明の優越を実感した清朝の咸豊帝・西太后など上層部の中に、列強の侵略と国内の農民反乱を防ぐには、西洋にならった産業の育成や、軍制の改革が必要であると考える漢人官僚が多くなった。漢人官僚の中心は、太平天国鎮圧の主力となった、曽国藩とその部下であった左宗棠、李鴻章などであった。後半期には漢人官僚張之洞なども重要な働きをした。一貫して洋務派として主導権を持ったのは李鴻章であった。

近代化の内容

彼らは上海など各地に四大工場などの近代的な造船や武器の製造工場を設立したり、陸海軍学校、外国語学習のための学校などを建設した。

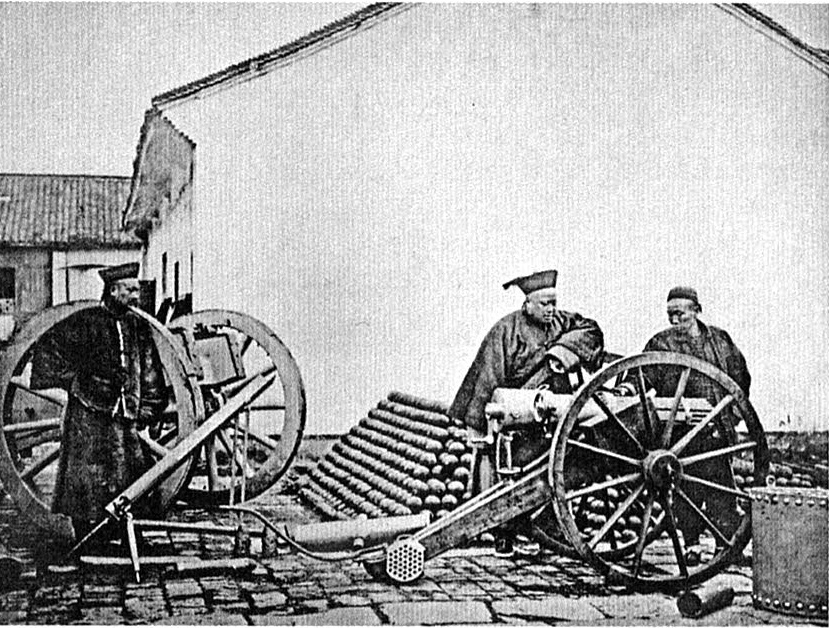

四大工場 李鴻章(安徽省出身、淮軍を組織)による上海の江南製造局(銃砲・弾薬と汽船製造)と南京の金陵機器局(銃器・大砲と火薬)、左宗棠(湘軍出身)による福州船政局(造船所)、崇厚(満州貴族)による天津機器局(火薬と砲弾)の四つが洋務運動での四大工場とされる。四大工場あわせて2千から7千の労働者が賃金で雇われていたが機械と技師は外国に依存した。これらは機械制生産であるが、商品の生産ではないので資本主義企業とは言えない。<小島晋治・丸山松幸『中国近現代史』1986 岩波新書 p.34>

金陵機器局

軍事工業以外への広がり 洋務運動は武器工業の導入から始まったが、1870年代になると各種の工業製品の生産や、運輸、鉱山、電信設備などへと範囲を拡げていった。1872年には李鴻章が上海に中国最初の汽船外社である輪船招商局を設立、1879年には輸入綿織物に対抗して上海機器綿布局という紡績工場を設立した。中国の鉄道の最初は、1876年に上海と呉淞の間に敷設されたたが、それに対して鉄道が生活を脅かすという主張が根強く、民衆の反対があったため、二年後には廃線となった。実際に営業が始まるのは1881年の唐山の石炭輸送のためのわずか11kmにすぎなかった。<並木頼寿『中華帝国の危機』世界の歴史19 p.162-171,179>

理念とその限界

洋務運動の理念は、中国の伝統的な文化や制度を本体(中体)とし、西洋の機械文明の技術だけを取り入れよう(西用)という「中体西用」であったので、根本的な改革には至らず、政権を維持するためだけのうわべの改革に終わった。例えば、鉄道の導入が風水思想による反対のために遅れたことなどに、その限界を見ることができる。

その時期はちょうど日本の明治維新の時期と同じであり、近代化運動として両者が対比される。日本は統一国家の形成に成功したが、清では有力漢人官僚の私的な勢力である軍閥の形成が進み、結局崩壊した。軍閥は中華民国成立後も独立政権として各地に残存し、近代中国の統一国家の形成を阻害した。

宗主権の放棄

また、洋務運動が行われていた1870~80年代は、清朝が周辺諸国に有していた宗主権を、次々と放棄していった時期であった。1871年、最初の対等な条約として日清修好条規を締結したものの、琉球帰属問題では74年の日本の台湾出兵により、事実上琉球を放棄し、また翌75年の江華島事件以来の日本の朝鮮侵出により、朝鮮に対する宗主権を脅かされることとなった。また、ベトナムでは1858年のナポレオン3世のインドシナ出兵以来、フランスが侵出し1884年にベトナムを保護国化し、清はそれに抗議したが同年の清仏戦争で敗れて、天津条約(1885)を締結してベトナム保護国化を認めた。

洋務運動後の清朝

それでも清朝は命脈を保っており、ヨーロッパ各国は「眠れる獅子」と見て、洋務運動の成果を見守っていた。しかし、朝鮮問題から勃発した1894年の日清戦争は、清国の一方的な敗北に終わったことによって列強は清朝の国力を見限り、98~99年に一斉に露骨な分割競争を展開し、中国分割が進行した。それに対して危機感を強くした康有為ら改革派官僚は、単なる金大技術の導入にとどまらず、政治改革も必要であると考え、立憲君主政の導入などの抜本的な体制返還を目指し変法運動を開始した。

西太后らの保守派は、清朝の帝政維持を最優先にして戊戌の政変で変法派を政権から排除し、改革は失敗した。一方で外国の侵略に対する中国民衆の抵抗は強まり、1900年に義和団事件が勃発、一時は清朝政府も同調したが、外国勢力の連合軍によって鎮圧され、北京議定書で大きく譲歩した。清朝政府は光緒新政という最後の改革を試みたが、すでに孫文らの明確な清朝打倒を目指す運動が顕在化しており、約10年後に辛亥革命が起こることとなる。

参考 洋務運動の再評価

本稿では、洋務運動は有力漢人官僚層による西洋技術の導入にとどまったという限界があり、その理念である中体西用は、中国の近代化を阻害、あるいは遅らせたといった否定的な説明をしている。しかし、限界があったこと、清朝の維持のためという反動的性格があったとしても、中国の近代化の発端となったことは確かだ。その側面での評価も当然可能である。それに関して、次のような説明があるので付け加えておこう。

(引用)従来、洋務運動は、太平天国の反乱を鎮圧する過程で様式兵器の優秀さを痛感した曾国藩、李鴻章、左宗棠らいわゆる「洋務派」の地方大官が中心となって、清朝の支配体制を維持し強化するために、西洋の物質文明を導入しようとした試みであったと考えられてきた。

それゆえ洋務運動は伝統的な、または封建的な支配体制を維持するために近代文明を導入しようとするという根本的な矛盾を内に含み、列強の中国侵略に対抗するよりも、むしろそれと妥協して国内の反乱鎮圧を優先する反動的なもので、督撫権力(引用者註、総督と巡撫)の強化をめざしても民間資本の成長を抑圧するような官僚優先的な性格があったとされる。

いいかえれば、洋務運動は政治的には反動的、反人民的な試みであり、経済的には国内の民族資本に対しては抑圧的で、外国資本に対しては妥協的、買辨的であったという、一種の通説が成立していた。しかし、このような通説は、近年、力を失ってきている。

開放政策(引用者註、1978年以降の中国の改革開放政策)の推進や、最近の中国の経済発展につれて、「革命的」な民衆反乱よりも、むしろ近代化を求める動きに歴史の進歩を発見しようという議論が多くなっている。それにともなって洋務運動や戊戌変法の意義を高く評価すると言うことになった。<並木頼寿『中華帝国の危機』世界の歴史19 p.162-162>