ラガシュ

メソポタミア文明における、ウルクやウルなどともにシュメール人の重要な遺跡として早くから知られており、有力な都市国家の一つだった。楔形文字を記した資料が多数出土し、世襲王家が周辺の都市を支配していたことがわかっている。

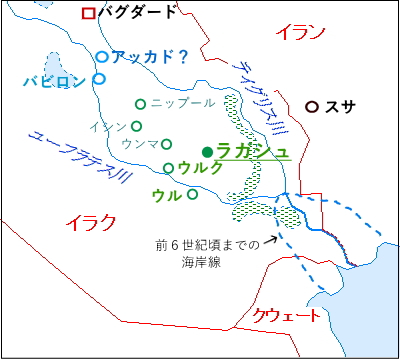

ラガシュの位置

赤線は現代の国境 川は現在の流路

シュメール人の都市国家

ラガシュは現在のイラク、ティグリス川下流とユーフラテス川下流にはさまれた地点にあり、1877年、フランス人によって発掘され、シュメール語を楔形文字で書いた王の碑文や行政経済文書が多数発見されたことによって、それまでその存在が疑問視されていたシュメール人の存在が明らかになった。ニンギルス神という都市神をまつる神殿を中心に、複数の地区からなる都市国家であり、前2500年頃に始まる王の系統表が残されている。ラガシュは周辺の都市国家との抗争を繰り返しながら、一旦滅亡し、アッカド王朝の衰退後、一時有力となり、前22世紀頃のグデア王の頃繁栄した。グデア王の石像は多数発見されており、フランス隊によって発掘されたので、ルーブル美術館に所蔵されている。<小林登志子『シュメル-人類最古の文明』2005 中公新書 p.22-25>

Episode 湾岸戦争での受難

(引用)ウルナンシュ王が治めたラガシュ市はシュメル地方でも南方に位置し、そこはペルシア湾に近い低湿地で「メソポタミア湿原」とも呼ばれている。動植物の宝庫で、様々な魚や蛇が棲み、運河が張りめぐらされた水郷地帯で、古くはシュメル人が住み、新しくはマーシュ・アラブ(「湿地のアラブ人」の意味)と呼ばれる人々が住んでいた。ところが、1991年の「湾岸戦争」でここを拠点とした反政府勢力を追いだすために、フセイン元大統領が湿原を干し上げた。マーシュ・アラブの多くが難民となり、シュメル人以来の暮らしぶりが壊滅した。2003年にフセイン政権が崩壊して、マーシュ・アラブの人たちがもどりつつあるという。・・・・雨はほとんど降らない乾燥地帯で、ティグリス・ユーフラテス河の上流からはるばる流れて来る水が頼りだった。<小林登志子『5000年前の日常』2007 新潮選書 p.30-31>

ラガシュの興亡

ラガシュは、近隣のシュメール都市国家のウンマとの抗争を続けた。この抗争の記録はラガシュ王の碑文として残されている。しかし、前2300年頃、アッカド人を率いたサルゴン1世が台頭してメソポタミアの統一が進み、ラガシュもウンマもアッカド王朝の支配に組み込まれ、その後、ウル第3王朝へと続く統一国家の枠組みの中に吸収されていった。