アムル人(アモリ人)

セム系遊牧民。前21世紀頃、シリアからメソポタミアに入り、一部は定住していくつかの都市国家を建設、シュメル人のウル第3王朝と対抗した。その中の一つが前1900年頃、バビロン第1王朝(古バビロニア)を建設、ハンムラビ王がメソポタミアを支配した。

バビロン第一王朝を築く

セム語族遊牧民でアモリ人ともいう。前2000年紀前半のメソポタミアに、シリア砂漠から侵入しその中・下流域であるバビロニアにイシン、バビロン、ラルサなどの都市を形成し、シュメール人のウル第3王朝と抗争し、それにかわって次第に有力となり、紀元前1900年頃、バビロンを都にバビロン第1王朝を築いてメソポタミアを支配した。その全盛期の王がハンムラビ王であり、彼は同じアムル系のイシン王国、マリ王国などを滅ぼして、前1759年までにメソポタミアを統一した。 → メソポタミア文明アムル人とは

アムル人(アモリ人)はセム語系民族であるが、アッカド語などの東セム語とは異なる西セム語に属した。もともとシリアのビシュリ山周辺やユーフラテス川中流域でヒツジ・ヤギを飼育しながら牧草地を求めて移動する遊牧民であったが、その一部がウル第3王朝(前22世紀末~前21世紀)にメソポタミア北部からチグリス川を越えて、その左岸を南下し、メソポタミア南部(アッカド・シュメール地方)に移住し、都市を形成した。一部にはユーフラテス中流やメソポタミア北部(アッシリア地方)で遊牧生活を続けたり、定住して農耕民となったものもいた。アムル人の一派がメソポタミア南部に移住した背景には前2200年頃の気候変動による降水量の減少などで、夏期の牧草地を確保できなくなったことが考えられる。家畜をともないながら長い間に移動を続け、ウル第3王朝時代には傭兵や労働力としてメソポタミア南部に流入した。アムル人を率いる族長たちは次第にいくつかの王国を形成していった。

アムル系の国々

前21世紀の終わりのウル第3王朝滅亡から、前18世紀中頃のバビロン第1王朝によるメソポタミア統一までの時代はアムル人がその主役となった、といってよい時代であった。しかし、同時にメソポタミは分裂の時代だったのであり、複雑な経緯をたどっている。おおずかみでこの時期に活動したアムル人の国家には次のようなものがある。<中田一郎『ハンムラビ王』世界史リブレット人 2014 山川出版社 p.4-21 などによる>

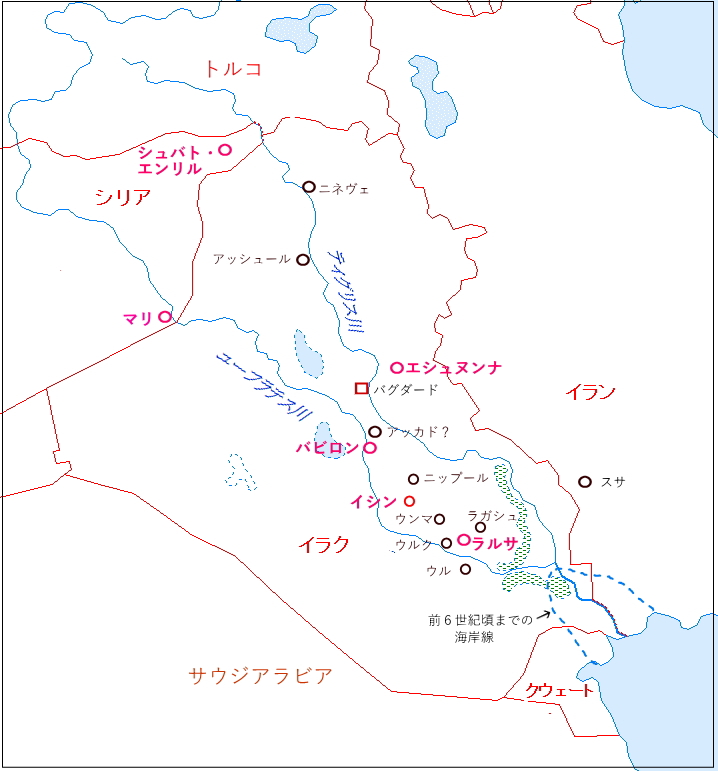

アムル人関係地図 赤字がアムル人の都市

赤線は現代の国境 川は現在の流路

- イシン王国 前2017年、イシュビ・エラがウル第3王朝の正統な後継国家として建国した。イシンはメソポタミア南部のニップールの南にあった都市。彼はアムル人という伝承もあるが、実際にはシュメール都市国家の支配者の一人で、アムル人族長との友好関係を築きいたものと考えられる。前2004年にウル第3王朝が東方から侵入したエラム人によって滅ぼされた後、イシン王国のイシュビ・エラはアムル人の協力を得てメソポタミア南部をエラム人から解放した。しかしアムル人の勢力が次第に強まり、前18世紀にはアムル人のラルサ王国に滅ぼされた。

- ラルサ王国 前20世紀中頃、バビロニア南部に最初に出現したアムル人の王国。ラルサはウルの北方にあたり、その支配圏をめぐってイシン王国と争ったことが碑文に残されている。ウルは当時のペルシャ湾海岸に近く、銅を中心としたペルシャ湾交易の中心地だった。リム・シン王は、前1794年にイシン王国を征服してバビロンを除いたバビロニアを統一することに成功している。

- エシュヌンナ王国 前2010年頃、チグリス川中流左岸(東側)に広がる支流ディヤラ川のつくる扇状地に、アムル人がつくった王国。前1850年頃、周辺に散在した小王国を併合して有力となり、北ではクルディスタン地方、西ではユーフラテス川中流域に進出した。前18世紀にはラルサ王国や上メソポタミア王国、マリ王国と併存した。しかし前1765年にエラムの侵攻を受けてその支配下に入った。

- 上メソポタミア王国 前1830年代にアムル系のシャムラ・アダト1世が、チグリス川上流の豊かな農耕地帯(ハブル三角地帯という)からチグリス川・ユーフラテス川中流域を一代で制圧した。一時、エシュヌンナ王国に押されて、バビロニアに亡命したが、再起して前1810年代にはアッシュールを征服した。アッシュールはアッシリア人の拠点であるので、アッシリア(古アッシュール)を継承する国家となった。しかし彼はハブル三角地帯の中心地に新都シュバト・エンリルを建設し遷都したので上メソポタミア王国と言われる。アッシリアを継承しているがアムル人が建てた国である。

- マリ王国 シャムラ・アダト1世が勢力を拡張させたのと同じ頃、ユーフラテス川中流域の農耕民とハブル三角地帯西部の遊牧民を支配下に置いてマリ王国が生まれた。一時内紛で衰え、上メソポタミア王国に併合されたが、前1785年にそのシャムシ・アダト1世が死去して上メソポタミア王国が崩壊したためにマリ王国が復活、バビロン第1王朝のハンムラビ王と対抗する勢力となる。

- バビロン第1王朝 バビロンにはウル第3王朝の任命する知事が置かれ、その支配を受けていたが、前2004年にウル第3王朝がエラム人によって滅ぼされた後に、アムル人が入り、バビロン第1王朝を建てた。発見された「バビロン王名表」では、その第5代目の王がハンムラビ王とされている。

シュメール文化の継承

ウル第3王朝崩壊後のメソポタミアに登場したイシン、ラルサ、バビロンの王朝はいずれもセム系アムル人によって創建された。同時に多くのアムル人がメソポタミアに流入し、アッカド人と混在した。しかし、アムル系諸国、とくにイシン王国は、きわめてシュメール的な政治・宗教イデオロギーを採用し、彼らの残した碑文、法典、讃歌はほとんどシュメール語で書かれた。つまり彼らはシュメール文化を継承する意識が強く、それらを否定するすることはなかった。シュメール語は次第に使われなくなったようだが、粘土板に楔形文字で書かれた碑文は、依然としてシュメール語かアッカド語だった。王書翰などの公式文書はシュメール語・アッカド語で書かれたので、この時代になっても書記はシュメール初期王朝の粘土板を手本にしたのだった。前3000年紀のテキストがその当時のものはほとんど残っていないのに我々が知ることができるのは、前2000年紀の諸王朝の書記たちが練習用に転写したものが残っているからなのだ。<『人類の起源と古代オリエント』世界の歴史1 中央公論社 p.202>