毒ガス/化学兵器

第一次世界大戦でドイツ軍が初めて使用した新兵器。殺傷能力のある有毒ガスを噴射して敵軍に打撃を与えようとするもの。非人道的兵器として国際的には使用は禁止されたが、その後も使用の例が見られる。

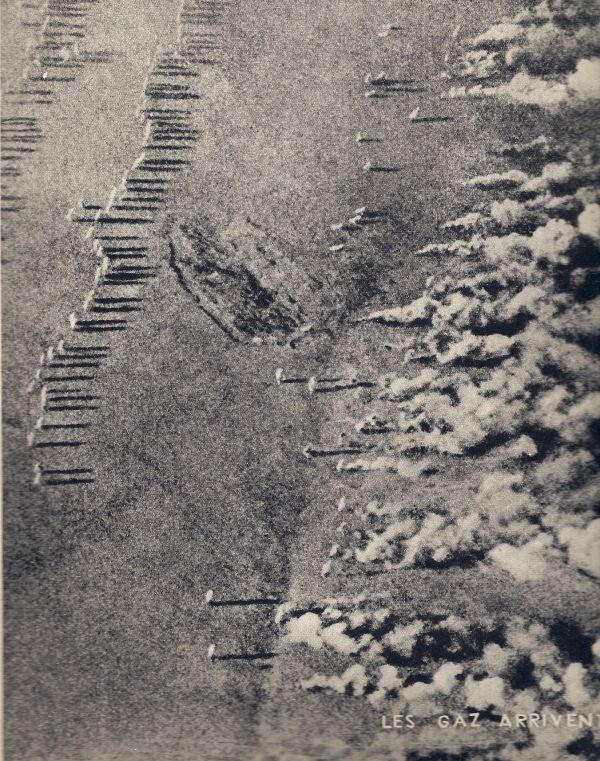

第一次世界大戦での

毒ガスの散布

第一次世界大戦の際、ベルギーの西端にあたるイープルで、ドイツ軍と連合軍の1914年10月~11月の第1次、1915年4月~5月の第2次、1917年秋の第3次の3次にわたる戦闘が行われた。このイープルの戦いの第2次戦闘で、ドイツ軍は毒ガスを使用した。第一次世界大戦で使用が始まった飛行機や戦車、潜水艦などとともに、従来の戦争の様相を大きく変え、被害を大きくする要因となった。

フリッツ=ハーバー ドイツ陸軍省の委託を受け毒ガスの開発、製造、使用の責任者になったのはフリッツ=ハーバー(1868~1934)であった。ハーバーはドイツ国籍を持つユダヤ人で、化学者としてはすでに水と空気から得られる窒素からアンモニアを合成することに成功し、国外からの原料輸入に依存せず肥料を生産できるようにしたため、ドイツの戦争遂行に大きな貢献をした最も優れた化学者と言われていた。塹壕戦で有効な毒ガスの特性として、空気より重く地に這うように広がること、においも色もなく存在に気付かれないこと、輸送が容易であること、そしてドイツ国内で原料が得られることが必要とされた。ハーバーは助手たちと実験を進め、塩素ガスに行き着いた。塩素ガスは空気の2.5倍重く、たこつぼや塹壕に沈んでいく。またボンベに詰めて蓄え、輸送することも容易であり、しかも原料の食塩は岩塩という形でドイツで豊富に産出される。何よりも毒性が強く少量でも人を殺すか、行動の自由を奪うことができる。唯一の欠点は、黄緑色で激しいにおいがすることだった。ハーバーははじめ砲弾に詰めて発射しようと考えたが、弾丸の火薬の量を減らさなければならなくなるので断念し、風が連合軍側に吹いている時を狙ってガスをボンベから放出するという方法を提案した。

毒ガスの使用 毒ガスは1915年4月22日、西部戦線のイープルの戦いではじめて使用された。「見張所の兵士は、緑がかった雲が白煙を従えて、約1mの高さで自分の方に動いてくるのを見た。ガスは塹壕に達し、その中に沈んでいった。恐怖の叫びがあがった。はじめ目と鼻とのどがきりきり痛みはじめた。数分とたたないうち、多くの兵士はひどくせきこみだし、ついで血をはいた。・・・」この戦闘で連合軍は5千の兵士が殺され、1万5千がガスに中毒した。しかし、ドイツ軍の司令官は毒ガスの使用に熱心ではなかった。それはフランドルでは風の状態は不安定で、どちらかというと西風が多く、ドイツ側が風下になることが多かったからであり、部隊の行動の自由が奪われるためであった。

ハーバー、ノーベル賞受賞 ハーバーは前線で毒ガスの使用の指揮を執ったという。彼はすぐ新設された陸軍省化学部長の地位に昇った。ユダヤ人としては破格なことであった。ドイツは敗戦となり、連合国では憎悪の目で見られていたが、なんと1918年のノーベル賞(化学賞)を受賞した。その対象となった業績はアンモニア合成法(これはハーバー=ボッシュ法といって現在も利用されている)であった。ハーバーの受賞には反対も多かったが、その戦争協力は犯罪とされなかった。

ユダヤ人ハーバーの受難 ノーベル賞受賞という禊によって、ハーバーは大戦後のドイツ科学界の大立て者として活躍、研究所を主催するなど、世界的化学者としての栄誉も与えられた。しかし、1930年代、その生涯は暗転した。ヒトラーのナチスによるユダヤ人排斥が、ハーバーにも及んだのだった。ハーバーもその例外ではなく、大戦中の祖国に対する貢献は無視され、研究所を追われた。やむなくスイスに移住、さらにかつての敵国イギリスのケンブリッジに迎えられた。しかしイギリスではハーバーの過去の行いが問題とされ、安住の地にはならなかった。やむなくスイスに戻ったが、34年1月にバーゼルで心臓発作のために死去した。<以上、サトクリフ/市場泰男『エピソード科学史』化学編 1971 現代教養文庫 p.180-190 による>

なお、毎日新聞ネットニュース 2020/12/6 政治プレミア に外信部記者篠田航一さんの「毒ガスをつくった男、フリッツ・ハーバーの数奇な人生」の記事がある。

妻の自殺にもめげず、ハーバーは毒ガスの研究をやめなかった。やがて東部戦線でもは連合国軍も使用するようになった。クララの反対にもかかわらず毒ガスの開発をなぜか進めたハーバーにはどのような信念があったのだろうか。ある人に問われたとき、彼は「毒ガスの開発はフランスの方が先に手を付けた。先に実用化させて戦争を終わらせた方が人びとを救うことになる」と答えたという。<ウィキペディア ハーバーの項>

原爆開発者も同じようなことを言っていた。歴史に翻弄される人間の良心の弱さに、胸が痛むことばだ。

本土決戦での使用計画 太平洋戦争が後半に入り、アメリカ軍が反撃して太平洋の島々伝いに日本に迫る過程で、アメリカ軍は日本軍の執拗な抵抗に遭い、犠牲が拡大した。アメリカ国内にはアメリカ兵の犠牲を少なくするため、陣地に籠もって抵抗する日本兵に対して毒ガスを使用すべきだという世論が起こったことを口実に、アメリカ軍も毒ガスの研究、製造を急ぐようになった。さらに沖縄戦でアメリカ軍にも多大な犠牲がでたことから、日本本土侵攻の困難を予測し、毒ガスの使用計画を作成した。その事を知った日本軍でも、本土決戦に備えて毒ガスの製造を急いだ。

東京国際裁判での免訴 広島・長崎への原爆投下によって戦争を終わらせ、本土決戦で毒ガスが使用されることはなかった。戦後の東京国際裁判では日本軍の中国における毒ガス使用が告発されたが、アメリカ軍の要請によってその件は訴追されないことになった。日本軍の毒ガス使用が戦争犯罪に反するという判例が決まれば、アメリカ軍も開発・使用ができなくなることを恐れたものと思われる。アメリカ軍はソ連との冷戦が厳しくなるなかで、毒ガスなど化学兵器開発も核兵器と並んで開発しなければならないと考えたのだった。

今も続く戦後処理 日本軍が国内や中国国内に遺棄した毒ガス弾などは、戦後長く放置されていた。中国では地中に埋められた旧日本軍毒ガス弾が偶然発掘され、その際に被害が出ると言うことがつづき、日本では戦後、アメリカ軍が接収した毒ガス弾が海洋に投棄されたため、網に偶然引っかかり、引き上げた漁民に犠牲が出たこともあった。1970年代からこれらの遺棄された化学兵器の問題が表面化し、1997年発効の化学兵器禁止条約では外国に放置されたものも製造国が処分する義務があることが定められたので、日本政府は中国各地で廃棄された毒ガス弾などの処理を開始し、現在でも続いている。 → NHK ETV特集 隠された毒ガス兵器 2021/3/20 放送

化学兵器禁止条約 化学兵器は核兵器などに比べて比較的安価で製造できるため「貧者の核兵器」とも呼ばれ、低開発国でも作ることができる。そこで1997年には、使用や生産、貯蔵などを全面的に禁じる「化学兵器禁止条約」が発効した。日本では毒ガスなどは忘れ去られていたが、1995年にオーム真理教による地下鉄サリン事件がおこり、にわかに毒ガスの恐ろしさがクローズアップされていたため、ただちに批准した。

しかし、それこそ派手な爆発をするような兵器ではないのでひそかに使用されることは続いており、シリア内戦ではアサド政権が、クルド人の村などで再三使用したことが明らかになっており、国際的非難が強まっている。

第一次世界大戦での使用

ドイツ軍が最初に使用したのは塩素ガスで、1915年4月22日に一日で連合軍側に5000人の死者が出た。イギリスの助かった兵士の中にいた化学者はすぐに塩素ガスであることに気づき、ただちに本国に報告、塩素を中和するハイポ(次亜塩素酸)をしみこませた綿で防毒マスクを作り、戦線に配布した。その結果、西部戦線ではそれ以上毒ガスの被害は広がらず、東部戦線で使用されるようになる。フランス軍は1916年2月、、ヴェルダン攻防戦で塩素よりも毒性の強いホスゲンを砲弾に詰めて報復した。毒ガスは塹壕の深くまで侵入し、ドイツ兵は次々に呼吸困難になり窒息して死んだ。この状況はレマルクの『西部戦線異常なし』に描かれている。こうしてドイツ軍、連合軍双方が新たな化学兵器と、その防禦法の開発競争を続けた。さらにドイツ軍は有効な毒ガスを開発して再びイープルで使用して戦果を挙げ、イペリットと名付けた。このように次々と毒性を強くし”効果”を上げるように工夫された毒ガス・化学兵器は第一次世界大戦で広く使用され、その種類は30種類に上った。国連の報告書(1969年)によれば、第一次世界大戦での最終的な化学兵器による死傷者は少なくとも130万人、このうち死者は10万人にのぼるとされている。Episode 毒ガス「イペリット」

1917年7月21日からドイツ軍はイープルの攻防戦にまったく新しいタイプの毒ガスを投入した。これはびらん剤であり少量でも皮膚に付着すると障害を引き起こすので、防毒マスクは役に立たず、軍馬も被害を受けた。この攻撃で連合軍は約2万の負傷者が出て戦闘不能となり、ドイツ軍はイープルを占領することができた。ドイツではこの戦果を記念してこの毒ガスをイ-プルに因み「イペリット」と名付けた。フランスでもそう呼んだが、イギリスではカラシのにおいがすることから「マスタードガス」と呼ばれた。日本ではフランスからその製法を学んだのでイペリットと言い、戦争中は英語排斥運動もあってマスタードガスという言葉は使われなかった。<井上尚英『生物兵器と化学兵器』2003 中公新書 p.30 同書p.51-60にはイープルでの毒ガスの使用状況と開発したフリッツ=ハーバーに関する詳しい記事がある。>毒ガスの開発者

当初のもくろみに反し、第一次世界大戦は長期化の様相を呈し、塹壕戦に移っていった。両陣営でも塹壕戦に対応した新たな戦闘方法と武器が必要になった。それに対応したのがイギリスでは戦車(タンク)であり、ドイツでは毒ガスであった。フリッツ=ハーバー ドイツ陸軍省の委託を受け毒ガスの開発、製造、使用の責任者になったのはフリッツ=ハーバー(1868~1934)であった。ハーバーはドイツ国籍を持つユダヤ人で、化学者としてはすでに水と空気から得られる窒素からアンモニアを合成することに成功し、国外からの原料輸入に依存せず肥料を生産できるようにしたため、ドイツの戦争遂行に大きな貢献をした最も優れた化学者と言われていた。塹壕戦で有効な毒ガスの特性として、空気より重く地に這うように広がること、においも色もなく存在に気付かれないこと、輸送が容易であること、そしてドイツ国内で原料が得られることが必要とされた。ハーバーは助手たちと実験を進め、塩素ガスに行き着いた。塩素ガスは空気の2.5倍重く、たこつぼや塹壕に沈んでいく。またボンベに詰めて蓄え、輸送することも容易であり、しかも原料の食塩は岩塩という形でドイツで豊富に産出される。何よりも毒性が強く少量でも人を殺すか、行動の自由を奪うことができる。唯一の欠点は、黄緑色で激しいにおいがすることだった。ハーバーははじめ砲弾に詰めて発射しようと考えたが、弾丸の火薬の量を減らさなければならなくなるので断念し、風が連合軍側に吹いている時を狙ってガスをボンベから放出するという方法を提案した。

毒ガスの使用 毒ガスは1915年4月22日、西部戦線のイープルの戦いではじめて使用された。「見張所の兵士は、緑がかった雲が白煙を従えて、約1mの高さで自分の方に動いてくるのを見た。ガスは塹壕に達し、その中に沈んでいった。恐怖の叫びがあがった。はじめ目と鼻とのどがきりきり痛みはじめた。数分とたたないうち、多くの兵士はひどくせきこみだし、ついで血をはいた。・・・」この戦闘で連合軍は5千の兵士が殺され、1万5千がガスに中毒した。しかし、ドイツ軍の司令官は毒ガスの使用に熱心ではなかった。それはフランドルでは風の状態は不安定で、どちらかというと西風が多く、ドイツ側が風下になることが多かったからであり、部隊の行動の自由が奪われるためであった。

ハーバー、ノーベル賞受賞 ハーバーは前線で毒ガスの使用の指揮を執ったという。彼はすぐ新設された陸軍省化学部長の地位に昇った。ユダヤ人としては破格なことであった。ドイツは敗戦となり、連合国では憎悪の目で見られていたが、なんと1918年のノーベル賞(化学賞)を受賞した。その対象となった業績はアンモニア合成法(これはハーバー=ボッシュ法といって現在も利用されている)であった。ハーバーの受賞には反対も多かったが、その戦争協力は犯罪とされなかった。

ユダヤ人ハーバーの受難 ノーベル賞受賞という禊によって、ハーバーは大戦後のドイツ科学界の大立て者として活躍、研究所を主催するなど、世界的化学者としての栄誉も与えられた。しかし、1930年代、その生涯は暗転した。ヒトラーのナチスによるユダヤ人排斥が、ハーバーにも及んだのだった。ハーバーもその例外ではなく、大戦中の祖国に対する貢献は無視され、研究所を追われた。やむなくスイスに移住、さらにかつての敵国イギリスのケンブリッジに迎えられた。しかしイギリスではハーバーの過去の行いが問題とされ、安住の地にはならなかった。やむなくスイスに戻ったが、34年1月にバーゼルで心臓発作のために死去した。<以上、サトクリフ/市場泰男『エピソード科学史』化学編 1971 現代教養文庫 p.180-190 による>

なお、毎日新聞ネットニュース 2020/12/6 政治プレミア に外信部記者篠田航一さんの「毒ガスをつくった男、フリッツ・ハーバーの数奇な人生」の記事がある。

Episode ドイツの毒ガス開発者の妻、自殺する

毒ガスの開発にあたった化学者フリッツ=バーバーに対し、妻クララはそれを止めるよう懇願した。しかし、ハーバーはその懇願を受け入れず、研究を続行した。1915年4月、イープルで毒ガスが使用されて多数の犠牲者がでると、それを知ったクララは耐えられず、5月2日に自殺した。妻の自殺にもめげず、ハーバーは毒ガスの研究をやめなかった。やがて東部戦線でもは連合国軍も使用するようになった。クララの反対にもかかわらず毒ガスの開発をなぜか進めたハーバーにはどのような信念があったのだろうか。ある人に問われたとき、彼は「毒ガスの開発はフランスの方が先に手を付けた。先に実用化させて戦争を終わらせた方が人びとを救うことになる」と答えたという。<ウィキペディア ハーバーの項>

原爆開発者も同じようなことを言っていた。歴史に翻弄される人間の良心の弱さに、胸が痛むことばだ。

ジュネーヴ議定書での使用禁止

毒ガスは助かっても後遺症(失明など)がひどかったから、その使用はすでにハーグ万国平和会議(1899年、1907年)で禁止されていたが、法的拘束力はなかったため列強は遵守しなかった。実際に悲惨な状況が現れたため、第一次世界大戦後になって再び問題視されるようになり、1925年のジュネーヴ議定書で改めて毒ガス・細菌など化学兵器の使用は禁止された。これは「窒息性ガス、毒性ガスまたはこれらに類するガスおよび細菌学的方法を戦争に使用することを禁止する」議定書であった。しかし、生産や保有は禁止条項に盛り込まれていなかった。主要国が署名、批准する中、アメリカと日本は署名はしたものの、批准しなかった(第二次世界大戦後の1970年に批准)。つまり生産と保有は続け、その使用禁止については国家的義務は負わないとし、研究開発を続けたのだった。<アンソニー・トゥー『毒―サリン、VX、生物兵器』2020 角川新書 Kindle版位置No. 425/1367>毒ガスの使用続く

世界恐慌後に台頭したファシズム国家においては、毒ガスは公然たる秘密として開発され、イタリアは1935年、エチオピア併合の過程で使用し、日本もまた日中戦争で毒ガスと細菌兵器を使用した。なお、日本軍は、満州事変の前年1930年に起こった台湾での霧社事件で、密林の中で抵抗する現地人の反乱に手を焼き、毒ガス弾(腐乱性爆弾)を使用したと言われている。ナチス=ドイツはユダヤ人の大量殺害の手段として収容所においてガス室を使用した。日本軍の毒ガス、化学兵器

日中戦争での使用 日本軍は毒ガスを禁止したジュネーヴ議定書を批准せず、戦争に備えて毒ガスなどの化学兵器の開発を続けた。習志野に毒ガス戦専門の学校を作り、相模原に毒ガス兵器製造工場を作った。しかし本国では公然とした開発・製造は本格化できなかったので、満州国成立後はハルビンの731部隊での細菌兵器開発と共に、チチハルなどに毒ガス使用に特化した部隊を発足させ、実践での効果的な使用の研究を進めた。イペリット・ガスを中心とした致死性ガスの製造は、秘かかに瀬戸内海の大久野島で行った。1937年、日中戦争が本格化して戦線が拡大すると、日本軍は兵力の不足を補うためもあって毒ガスの実戦での使用を開始した。なかでも華北戦線の河北省北坦村では村民に約千人の犠牲がでるなど、被害が大きかった。しかしその使用は中国人以外に被害が極力およばないようにすることと命じられており、国際的非難が起きないようにしていた。本土決戦での使用計画 太平洋戦争が後半に入り、アメリカ軍が反撃して太平洋の島々伝いに日本に迫る過程で、アメリカ軍は日本軍の執拗な抵抗に遭い、犠牲が拡大した。アメリカ国内にはアメリカ兵の犠牲を少なくするため、陣地に籠もって抵抗する日本兵に対して毒ガスを使用すべきだという世論が起こったことを口実に、アメリカ軍も毒ガスの研究、製造を急ぐようになった。さらに沖縄戦でアメリカ軍にも多大な犠牲がでたことから、日本本土侵攻の困難を予測し、毒ガスの使用計画を作成した。その事を知った日本軍でも、本土決戦に備えて毒ガスの製造を急いだ。

東京国際裁判での免訴 広島・長崎への原爆投下によって戦争を終わらせ、本土決戦で毒ガスが使用されることはなかった。戦後の東京国際裁判では日本軍の中国における毒ガス使用が告発されたが、アメリカ軍の要請によってその件は訴追されないことになった。日本軍の毒ガス使用が戦争犯罪に反するという判例が決まれば、アメリカ軍も開発・使用ができなくなることを恐れたものと思われる。アメリカ軍はソ連との冷戦が厳しくなるなかで、毒ガスなど化学兵器開発も核兵器と並んで開発しなければならないと考えたのだった。

今も続く戦後処理 日本軍が国内や中国国内に遺棄した毒ガス弾などは、戦後長く放置されていた。中国では地中に埋められた旧日本軍毒ガス弾が偶然発掘され、その際に被害が出ると言うことがつづき、日本では戦後、アメリカ軍が接収した毒ガス弾が海洋に投棄されたため、網に偶然引っかかり、引き上げた漁民に犠牲が出たこともあった。1970年代からこれらの遺棄された化学兵器の問題が表面化し、1997年発効の化学兵器禁止条約では外国に放置されたものも製造国が処分する義務があることが定められたので、日本政府は中国各地で廃棄された毒ガス弾などの処理を開始し、現在でも続いている。 → NHK ETV特集 隠された毒ガス兵器 2021/3/20 放送

なおも毒ガスが使用された

第二次世界大戦後に毒ガスが使用されたことが明白になったのは、1980年9月から9年間のイラン=イラク戦争であった。イラクのサダム=フセイン政権は、戦争末期の1988年3月16日、クルド人の街ハラブジャでの毒ガスを使用、約5000人の犠牲を出した。この「ハラブジャの悲劇」は当初、国際的に知られることはなかったが、イラク戦争後に明るみに出て、イラク国防相(フセインの従兄弟)がその責任者として処刑された。 → <アンソニー・トゥー『毒―サリン、VX、生物兵器』2020 角川新書 Kindle版 位置No.388>化学兵器禁止条約 化学兵器は核兵器などに比べて比較的安価で製造できるため「貧者の核兵器」とも呼ばれ、低開発国でも作ることができる。そこで1997年には、使用や生産、貯蔵などを全面的に禁じる「化学兵器禁止条約」が発効した。日本では毒ガスなどは忘れ去られていたが、1995年にオーム真理教による地下鉄サリン事件がおこり、にわかに毒ガスの恐ろしさがクローズアップされていたため、ただちに批准した。

しかし、それこそ派手な爆発をするような兵器ではないのでひそかに使用されることは続いており、シリア内戦ではアサド政権が、クルド人の村などで再三使用したことが明らかになっており、国際的非難が強まっている。