サラザール

1932~68年まで、第二次世界大戦の前後にポルトガルで全体主義体制を布いた独裁者。その死後、74年から民主化が始まった。

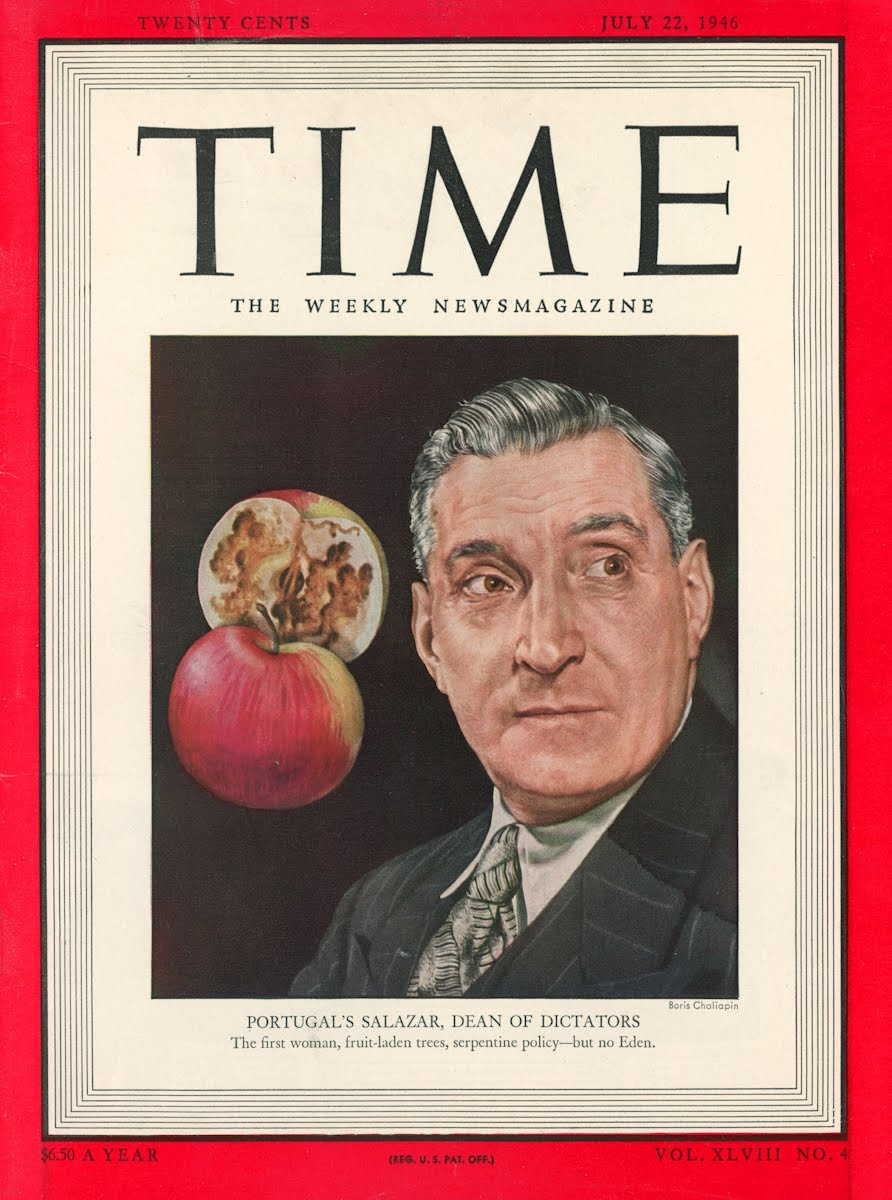

サラザール 1946.7.22

タイムの表紙となる

1932年からポルトガルの首相となったサラザールは、独裁的な全体主義体制を作り上げ、第二次世界大戦後もその権力を維持した。これは一種のファシズムであり、サラザール体制と言われている。またサラザールが「エスタド=ノヴォ」(新しい国家という意味)と名付けたので、「エスタド=ノヴォ体制」ともいう。サラザールは大戦後の1968年に引退したが、その死後も後継者カエターノによって継承され、独裁体制は42年間(その前の軍政から入れれば48年)、1974年のカーネーション革命によってポルトガル民主化が始まるまで続いた。

しかし、1960年代に入り、アフリカ植民地のアンゴラなどで独立運動が始まると、サラザール政権は植民地独立闘争を厳しく弾圧したため、国際的批判を浴びるようになり、本国でも植民地支配を批判する動きも強まった。

サラザールは1968年に引退するまでその地位にあった。後継者カエターノの独裁体制が続いたが、1974年4月25日、植民地解放を掲げるスピノラ将軍を指導者とした、中下層軍人らの国軍運動(MAF)によるクーデターが成功、独裁体制は倒された。(カーネーション革命) → ポルトガルの民主化

ファシズム国家

サラザール Antonio de Oliveira Salazar 1889~1970 は貧農出身で、聖職者教育を受けた後、コインブラ大学の経済学教授となった。軍人ではなく、思想的にはカトリシズムを基盤としている。ポルトガル共和国で、1926年にクーデタで軍事政権が成立するとその蔵相に起用され、厳しい財政改革に当たり、1929年の世界恐慌を克服したことによって人気を博し、1932年7月には首相となった。国家統一党を組織し、1933年には憲法を改正して独裁体制を確立した。その体制はムッソリーニやヒトラーと同じファシズムであったが、第二次世界大戦ではイギリスとの経済的な結びつきが強かったため中立を守った。大戦後もイギリスとの関係が良好だったこと、反共姿勢が西側諸国に認めらたことによってその独裁体制を続けることができた。その支配体制は、地主階級・カトリック教会・軍部を基盤とした国民同盟という一党独裁を通じ、検閲や秘密警察によって反体制運動をおさえるものであった。またポルトガルのアフリカ植民地など、海外領をポルトガル国家存立の絶対条件であり、唯一の経済基盤としてその支配を継続した。しかし、1960年代に入り、アフリカ植民地のアンゴラなどで独立運動が始まると、サラザール政権は植民地独立闘争を厳しく弾圧したため、国際的批判を浴びるようになり、本国でも植民地支配を批判する動きも強まった。

サラザールは1968年に引退するまでその地位にあった。後継者カエターノの独裁体制が続いたが、1974年4月25日、植民地解放を掲げるスピノラ将軍を指導者とした、中下層軍人らの国軍運動(MAF)によるクーデターが成功、独裁体制は倒された。(カーネーション革命) → ポルトガルの民主化

サラザールのファシズム

日本では馴染みの薄いポルトガルの独裁者であるので、手近にある日本語文献、金七紀男『ポルトガル史』から引用しながら紹介しよう。<金七紀男『ポルトガル史』1996年 彩流社刊 p.213~255>- 世界恐慌の回避に成功 1928年、財政学専門の大学教授であったサラザールは軍事政権の大蔵大臣に就任を要請された。サラザールは、「財政の均衡なくして経済の繁栄なく、経済の繁栄なくして社会の安寧はなく、社会の安寧なくして政治の安定はない」と考えていたので、まず厳しい引き締め政策と増税、海軍・教育関係の歳費削減などで危機に陥っていた国家財政の再建を図った。その結果、財政を黒字に転換させることに成功した。しかも翌年始まった世界恐慌もポルトガルがアメリカへの経済依存が少なかったことからその影響を最小限に食い止め、公共事業を拡充して失業者を吸収することに成功、サラザールは一躍「ポルトガルの救世主」「神意の政治家」として国民の前に現れた。<p.216>

- 新国家体制(エスタド=ノヴォ) 1932年5月、軍部は4000人の将校の署名を集めてサラザールに忠誠を誓い「塔剣大十字勲章」を贈った。1932年7月5日、首相に就任したサラザールは閣僚から軍人を排除して、長く続いた軍の政治的影響力をなくして文民支配を確立させた。その上で1933年3月「新国家」(エスタド=ノヴォ)体制憲法の可否を問う国民投票を実施、政党は存在せず反対勢力の政治活動も禁止される状況で国民は憲法に無関心だった。あらかじめ棄権は賛成と見なす措置が執られ、4月正式に「組合主義的統一共和国」憲法が公布された。1936年1月の組閣でサラザールは首相・蔵相・陸軍大臣・海軍大臣・外務大臣を兼任して権力を集中した。<p.218>

- サラザールのファシズムの特徴 1938年には共産主義の浸透を警戒してファシスト組織「ポルトガル軍団」と「ポルトガル青年団」を組織した。その他、政党政治の否定、新聞の事前検閲による言論の自由の圧殺、秘密警察による政治犯の拷問、白色テロなど、サラザール体制にはファシズム的要素が色濃いが、一方でファシズムの必要条件である革新性、反ブルジョア性、反資本主義性、指導者のカリスマ性、指導者への熱狂的支持、大衆動員などは欠いている。旧体制変革の意志は見られず、地主層やカトリック教会の支持を受けた「神・祖国・家族」という標語をかかげ農村的、伝統的な価値の維持を強調した。このようなサラザールのファシズム(サラザリズモ)を研究者は「運動なきファシズム」と評することもある。また他のファシズム国家に見られる領土膨張主義は見られず、多民族国家を建前とする植民地維持という防衛的姿勢であった。<p.222>

- コルポラティズモ サラザールはイタリアのファシズムからコルポラティズモ(労働組合などの組織の協同による共同体国家を理想とする思想)を学び、新国家を組合主義的統一国家と規定していたが、労働組合は経営者と労働者の協調のための組織と位置づけられ、ストライキ権は剥奪された。各種の同業組合(コルポラサン)が組織されその代表が「組合会議」を構成したが、その権限はほとんど諮問機関にすぎなかった。それでも戦中から戦後にかけて、インフレの進行で実質賃金が低下すると、非合法の共産党に指導された労働組合はストライキで抗議した。しかしサラザール政権は公安警察、ファシスト組織を使ってそれを厳しく弾圧した。<p.224>

- 第二次世界大戦とサラザール 1936年7月、隣国でスペイン内戦が始まると、フランコ軍側に義勇兵を派遣し、38年にはフランコ政権を正式に承認した。39年、第二次世界大戦が始まるとただちに中立を宣言、同様に中立を守ったスペインとは3月に相互不可侵条約を締結し「イベリア同盟」を結成した。これは両国ともに長いイギリスとの経済関係に代わるものだった。しかし両国とも、大戦中、ドイツ・イタリア陣営に好意的だったが、結局は中立を保ちイギリスに宣戦布告しなかった。さらに戦況が連合国に有利になると、43年8月、秘密協定でイギリス軍にアゾレス諸島の基地の使用を認めた。アメリカ合衆国に対しても42年から日本軍に占領されている東ティモールの回復を支援するという条件で基地の使用を認めた。<p.227>

- 植民地支配 「サラザール体制下で最も大きな利益を得た企業は植民地輸出入業者であった。新国家体制下で公布された植民地条例では、植民地は本国の特権的な原料供給地、本国の強制的な商品市場と規定され、とくに砂糖・油脂類・綿花・コーヒーはすべて安価で本国に輸出することを義務づけられ、同時にこれらの商品は外国からの輸入が禁止された。他方、本国の商品は手厚い保護を受け、ことに綿織物製品・ワイン・タバコは植民地を独占的市場とした。植民地戦争が始まるまで、綿花を生産する植民地が「世界で最も高い綿製品」を買わされていたのである。」<p.233>

- 生き残った「ディノザウルス」 大戦後、世界的な民主主義の潮流の中で強まったサラザール引退の声に対して、サラザールは国民議会の選挙に応じたが、様々な選挙妨害によって反体制候補者を落選させ、体制を維持した。また自らは依然として首相に留まり、自分に都合の良い大統領を選挙で選らばせるという手法を採った。また、東西冷戦のさなか、アメリカなど西側諸国はポルトガルを反共陣営に引き入れるために北大西洋条約機構(NATO)に加盟(49年)させ、さらに国際連合にも加盟(55年)を認めたので、サラザールの独裁体制は国際的に認知される形となった。「こうして、ファシズム体制の崩壊とともに滅びなければならなかったサラザール体制というディノザウルス(恐竜)は、隣国のフランコ体制とともに第二次大戦後の世界に生き延びることになる。」<p.234-235>

- 植民地戦争の開始 国内の民主化運動をことごとく弾圧したサラザール政権であったが、盤石と思われた体制を強く揺るがす動きとなったのが1960年のアフリカの年に始まる、ポルトガル領アフリカ植民地、アンゴラ、ギニアビサウ、モザンビークの独立運動であった。インドにおけるポルトガル植民地ゴア、ダマン、ディウは1954年~61年にネルーに指導されたインド政府が軍隊によって占領し、解放された。サラザールは国連に訴えて抗議したが、回復することはできず、軍事力はすべてアフリカに振り向けることとなった。<p.238>

- 植民地戦争の行き詰まり サラザールは植民地戦争に「歴史的使命」「西欧文明の防衛」との理念を見出し、多数の軍隊を現地に送り、植民地帝国の維持しようとしたが、その矛盾は国内でも明確になっていった。まずアフリカに派遣される軍隊の若い将校の中に、植民地戦争が正義のない戦争であることが自覚されるようになり、若者はその戦争で死ぬことに疑問を感じるようになった。また財界の中に、無益な戦争が財政を圧迫するばかりでなく、ポルトガル経済がヨーロッパやアメリカなどと取引していく上で障害になっていることが明らかになっていった。アフリカ人の独立運動は内部対立などのために順調ではなかったが、サラザール政権にはそれを鎮圧することは次第に困難になっていった。<p.243>

- サラザールの引退 1968年9月23日、事故がもとで執務不能に陥ったサラザール首相が引退した。新首相にはリスボン大学法学部教授で穏健派のマルセル=カエターノが就任した。カエターノは民主化に一定の理解を示したが、植民地戦争の継続は表明した。学生を初めとして、軍隊や財界の一部にも強い不満が生まれた。植民地戦争はギニアビサウなどで泥沼化の様相を呈し、この袋小路を脱却するにはカエターノ継承したサラザール体制=新国家体制(エスタド=ノヴォ)を倒すしかないという認識が強まった。大尉クラスの将校の一部に政権交代を実現させることを目的に「国軍運動」が結成された。そのような中、サラザールは1970年に死亡した。<p.247,253>

- 1974年革命 「サラザール亡き後のサラザール体制」といわれたカエターノ政権に対して、ギニアビサウの現地司令官だったスピノラ将軍はその打倒を決意、「国軍運動」と協力し、1974年4月25日、クーデタを決行、リスボンの放送局などを占拠した。トマス大統領とカエターノ首相はスピノラへの全権移譲を表明し、ここにサラザール=カエターノ体制による48年に及ぶ独裁政治に終止符が打たれた。5月1日のメーデーには民衆は兵士の銃口にカーネーションの花を差して「リスボンの春」を謳歌した。<p.255>