謝霊運

六朝文化の詩人の一人。5世紀初めの南北朝時代、南朝の宋で詩作・仏典研究で知られた文豪であったが、東晋への想いを断ち切れず、宋朝に従わなかったため、反逆罪で処刑された。

謝霊運(しゃれいうん、385-433)は、中国の南北朝の時代に、南朝最初の宋の文帝(初代武帝の子)時代の人で、六朝文化の詩人として有名。彼は名門の貴族に生まれ、官僚として宋朝に仕えたが、前王朝の東晋に対する忠義をわすれず、間もなく官を辞して山荘に籠もり、それまでにない自然描写による詩文を創作、また仏教にも傾倒した。しかし、宋の文帝を簒奪者として非難したとの讒言により、反逆者として捕らえられ広東で処刑された(433年)。

同時期の文人には、田園詩人といわれた陶淵明、画家の顧愷之がいる。いわゆる六朝文化を代表する人物の一人である。

東晋は淝水の戦いに勝って滅亡を免れたが、江南の統治はその後も安定せず、孫恩の乱という五斗米道の流れを汲む農民反乱が起き、それを鎮定した武人の劉裕が実権を握り、420年に東晋最後の恭帝から禅譲を受けて宋を建国、建康を都とする南朝が始まった。謝霊運はその時36歳、彼から見れば劉裕は一介の兵士に過ぎず、その成り上がりの皇帝を認めるわけにはいかなかった。

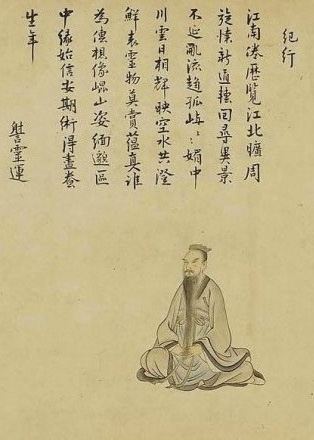

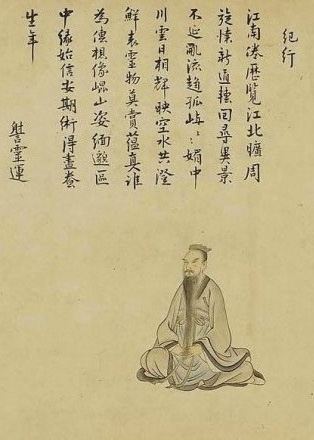

謝霊運は美しい鬚の持主であった。死に臨んでその美しい鬚を南海祇洹寺の維摩詰の像に寄進したという。<塚本善隆『世界の歴史4 唐とインド』中央公論社 1961 p.207-210>

「謝霊運は法華経の翻訳を筆録したほどの(仏教に熱心な)ひとだったけれども、心には常に好機を掴んで一旗揚げようとする考えをもっていた(つまり野心家だった)ので、慧遠は(ひたすら念仏を唱えることを説いてつくった)白蓮社に彼が交わるのを許さなかった。謝霊運を、慧遠が白蓮社にいれなかったのは、彼が常に世事に関心が強く、仏道修行に専念できないとみたからだった。(修行の)ちょっとの間の時間を惜しむことがないのは死んだも同然だ。何のために時間を惜しむのか、内につまらないことを考えず、外に世事にわずらわされず、それでよいならそれでよく、修行しようとする人ならさらに修行するためだ。」

今泉氏の解釈をもとにした私の解釈です。修行を「勉強」と置き換えても良いでしょう。

同時期の文人には、田園詩人といわれた陶淵明、画家の顧愷之がいる。いわゆる六朝文化を代表する人物の一人である。

謝霊運

狩野常信筆 三十六詩仙図

Wikimedia Commons による

大豪族、謝氏

謝霊運の一族の謝氏は、前王朝東晋の司馬氏に仕え、代々有力な高官であり、江南きっての豪族であった。当時、「上品に寒門なく、下品に勢族なし」といわれた勢族、つまり門閥貴族のひとつだった。最も知られているのは、中国北部を統一した前秦の苻堅が、383年に大軍を率いて南下し、東晋がそれを迎え撃った淝水の戦いの時に、不利な態勢を逆転して勝利に導いた謝玄であり、その功績もあって一族は広大な荘園が与えられ、江南随一の豪族といわれていた。謝霊運は謝玄の孫として淝水の戦いの二年後に生まれた。東晋は淝水の戦いに勝って滅亡を免れたが、江南の統治はその後も安定せず、孫恩の乱という五斗米道の流れを汲む農民反乱が起き、それを鎮定した武人の劉裕が実権を握り、420年に東晋最後の恭帝から禅譲を受けて宋を建国、建康を都とする南朝が始まった。謝霊運はその時36歳、彼から見れば劉裕は一介の兵士に過ぎず、その成り上がりの皇帝を認めるわけにはいかなかった。

文豪、反逆罪で刑死

謝霊運も一時は宋に仕えて官吏となったが、宋朝に仕えることをよしとせず、まもなく所領のある会稽の山荘に引きこもり、詩人として暮らしながら故郷の自然を読んだ詩作を重ね、その文才を発揮して詩人として広く知られ文豪といわれるようになった。また、仏教に関心を寄せるようになって、廬山にいる浄土教の始祖慧遠を深く尊敬し、仏典の翻訳や教理書の著作も行った。しかし、その歯に衣着せず発する言葉や人を見下した態度は、傲岸不遜ともとられて敵も多かったようで、宋の官僚から謀反の疑いがあると訴えられて広州に流され、結局は反逆罪に問われて処刑されて49歳の生涯を閉じた。謝霊運は美しい鬚の持主であった。死に臨んでその美しい鬚を南海祇洹寺の維摩詰の像に寄進したという。<塚本善隆『世界の歴史4 唐とインド』中央公論社 1961 p.207-210>

謝霊運と陶淵明

謝霊運の超俗の精神は、そのまま倨傲(わがままで傲慢)な態度をとることに表れたようであるが、それは礼教にこだわらず、自分の信念に素直に従うという竹林の七賢の思想にも通じていた。謝霊運の同時代には、田園詩人として知られる陶淵明がいたが、同じく自然を題材とした詩をつくりながら、謝霊運は門閥貴族の出身、陶淵明は貧しい庶民、いわゆる寒門の出身であった。同じように自然の美しさを詩文ではなく山水画という絵画で表現したのが、同じく東晋末に活躍した顧愷之であった。<谷川道雄『隋唐世界帝国の形成』1977初刊 2008 講談社学術文庫 p.83>参考 徒然草に見る謝霊運

兼好法師は『徒然草』108段でこう記している。(引用)謝霊運は法華の筆受なりしかども、心常に風雲の思を観ぜしかば、慧遠白蓮の交を許さざりき。暫くもこれなき時は、死人に同じ。光陰何のためにか惜むならば、内に思慮なく、外に世事なくして、止まむ人は止み、修せむ人は修せよとなり。<今泉忠義訳注『改訂枕草子』1957 角川文庫 p.93>謝霊運の詩文は、昭明太子の編纂した『文選』に載せられているので、平安時代から鎌倉時代の日本の知識人にもよく知られていた。今の日本人よりも身近な文豪と見られていたのであろう。徒然草のこの段は「寸陰をしむ人なし。これよく知れるか、おろかなるか。……」と始まる一節。兼好法師が言っているのは次のような事だと解釈できる。

「謝霊運は法華経の翻訳を筆録したほどの(仏教に熱心な)ひとだったけれども、心には常に好機を掴んで一旗揚げようとする考えをもっていた(つまり野心家だった)ので、慧遠は(ひたすら念仏を唱えることを説いてつくった)白蓮社に彼が交わるのを許さなかった。謝霊運を、慧遠が白蓮社にいれなかったのは、彼が常に世事に関心が強く、仏道修行に専念できないとみたからだった。(修行の)ちょっとの間の時間を惜しむことがないのは死んだも同然だ。何のために時間を惜しむのか、内につまらないことを考えず、外に世事にわずらわされず、それでよいならそれでよく、修行しようとする人ならさらに修行するためだ。」

今泉氏の解釈をもとにした私の解釈です。修行を「勉強」と置き換えても良いでしょう。