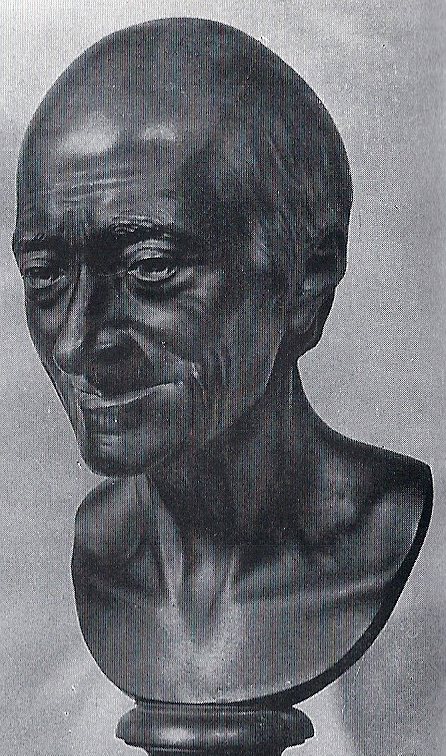

ヴォルテール

18世紀フランスを代表する啓蒙思想家、文学者。『哲学書簡』『寛容論』『カンディド』などの多くの著作を通じ、啓蒙専制君主に大きな影響を与えた。1750年代にはプロイセンのフリードリヒに招かれサンスーシ宮殿に滞在した。

Voltaire 1694-1778

ヴォルテールの時代

思想史上の18世紀は「ヴォルテールの時代」と言われることがある。たしかに啓蒙思想の代表的思想家としてヴォルテールの存在は重要である。しかしその活動は啓蒙家として封建社会や宗教的不寛容などにたいする合理的精神による批判を展開したものであり、新たな社会理念を提唱したものではなかった。ヴォルテールの啓蒙思想に触発されながら、新たな理念を提唱した人びとには、政治理念として三権分立を提唱したモンテスキュー、重商主義を批判して自由な経済活動とその基盤である農業の重視とい重農主義を説いたケネー、合理主義哲学に基づいた普遍的な知識の体系化をめざした百科全書派、さらに根源的な人間の自由のあり方を問い、社会契約説を展開したルソーなどを挙げることができる。参考 カラス事件

ヴォルテールの晩年、1761年に南フランスのトゥールーズで、プロテスタント一家がカトリックに改宗しようとした息子を殺害したとされて、一家の当主が裁判にかけられ、有罪となって処刑されるという事件がおこった。ヴォルテールはこの事件に関心を持って調査し、ついにえん罪である確証を得て再審を請求し、裁判が間違いであったことを認めさせた。その経過を『寛容論』として発表、フランス社会に根深いカトリックの不寛容を厳しく批判して、宗教的寛容の精神を説いた。このカラス事件のあらましは次のようなものだった。トゥールーズで布地商を営んでいたプロテスタントのジャン・カラスはその夜、家族と共に知人のラヴェスを迎え2階で食事をしていた。長男のマルク=アントワーヌが先に席を外し店になっていた1階に降りた。夜になって食事を終えた弟が1階に降りたところ、兄が首を吊って死んでいるのを発見した。家族の驚き騒ぐ物音を聞いて近隣の人びとが集まってきた。その中の一人が、長男は数日前にカトリックに改宗しようとしていた、一家はそれをやめさせようとしたが従わなかったので殺したに違いない、ラヴェスというのはプロテスタント教会から手助けに派遣されたのだ、と言い出した。駆けつけた役人によってカラス一家とラヴェスは捕らえられ、高等法院で裁判にかけられることになった。家族は次々と拷問にかけられたが、みな犯行を否認、長男は弁護士になろうとしていたがプロテスタントではなれないことを苦しんで自殺したのだと主張した。一人も自白しないまま結審を迎え、有罪の判決がなされた。62年3月10日、最後の拷問が加えられたがジャン・カラスは罪を認めず、町を引き回される間も「私は無罪だ」と叫び続けた。処刑はまず鉄棒によって両腕と両脚と腰を砕かれ、刑車に上向きに縛られ、2時間苦しむままに放置され、それから慣例による慈悲だとして絞首され、死体は火中に投ぜられた。しかし、カラスが最後まで潔白を叫び続けたことに動揺した裁判官たちは、残りの家族の処刑を中止した。

この事件はフランス中の関心を集めた。1685年のルイ14世のナントの王令の廃止以来、ユグノーと言われたフランスのプロテスタント(カルヴァン派)に対する迫害が続き、しかも当時は七年戦争で新教国イギリスと戦っていたこともあり、プロテスタントに対する風当たりは強くなっていたが、それでもこの裁判にはたくさんの疑問があった。はたしてカラス一家が宗教上の理由で長男殺しをしたのか、もしそうなら父以外が処刑されなかったのは不平等ではないか。一部の熱狂的なカトリックの隣人の根も葉もない憶測で事件がでっち上げられたのではないか、という声が良心的な人びとからもあがり始めた。

ヴォルテールがこの事件に関心を持ったのは、「自分は人間であるからである」、そして「歴史家であるからである」と言っている。カラス一家の弁護に立ち上がった彼は、家族の声を聞き、弁護団を結成して積極的に活動、1763年に『寛容論』を発表してカラス一家の無罪を主張し、不寛容はけしてキリスト教の本来の教えではないことを聖書や歴史から論証した。ヴォルテールの運動によって64年6月、国王顧問会議は原判決を破棄して国王直属の請願委員会で審理することとし、65年3月9日、40名からなる請願委員は全会一致でジャン・カラスの名誉回復と全被告の無罪を決定し、事件は決着した。これによって、1685年のナントの王令の廃止(フォンテーヌブローの王令)は事実上、その効力を失った。<ヴォルテール/中川信訳「寛容論」(『カラス事件』富山房百科文庫 1978所収) および同書の中川氏による解説を参照>

ヴォルテールの寛容論

ヴォルテールの『寛容論』は、カラス事件の弁護のために書かれたものであるが、彼はその書で、カトリック教会とイエズス会などの不寛容がいかに誤った、キリスト教本来のものではないか、ということを歴史的な経緯や、旧約・新約の聖書から縦横に論じている。清の雍正帝によるキリスト教の布教禁止や、日本のキリスト教禁教令などについても、イエズス会の誤った布教行動によるものとしている。彼自身はカトリック信者であったが、新教の一派クウェーカー教徒には理解を示している。彼が言う「不寛容の害」は次のように論じている。(引用)われわれの宗教が神聖であるという理由で、憎悪や憤激に駆られ、追放、財産没収、投獄、拷問、殺人行為をほしいままにし、またこうした殺人行為を神に感謝することによって、われわれの宗教ははたしてこの世を支配しなければならないであろうか。キリスト教が神聖であればあるほど、それを管理するのは人間であってはならない。・・・あなたも御存じのように、不寛容は偽善者かさもなければ反逆者しかつくり出さないのである。いずれを取るにせよ痛ましい限りである。結局、首切り役人によって命を落とされたにもかかわらず仁慈と忍耐しかお教えにならなかった神の宗教を、あなたは首切り役人の手で護りたいのでもあろうか。<ヴォルテール/中川信訳『寛容論』2011 中公文庫 p.86-87>また最後に近いところで彼が言っていることは、不寛容の嵐がいまだ吹き止まない現代の世界、ヘイトスピーチがまかり通っている日本で、あらためて聞いておく必要があるのではないだろうか。

(引用)お互いが兄弟であることをすべての人が思い出すように。平穏に営まれる労働と勤勉の成果を暴力で強奪する山賊行為が憎悪の的となると同様に、人びとの心に対して振るわれる暴虐が人びとの嫌悪の的とならないように。もし戦火による災禍が避けがたいにせよ、われわれは、平和のうちにあって互いにいがみあい、中傷し合うのはやめよう。そしてわれわれに許された一瞬の生を利用して、この一時(ひととき)をわれわれにお授けになったあなたの御好意に、シャムからカリフォルニアに至るまでのありとあらゆるさまざまな言葉によってひとしく感謝しよう。<ヴォルテール『同書』 p.165>

フリードリヒ2世とヴォルテール

18世紀当時のヨーロッパの新興国であったプロイセン王国のフリードリヒ2世は、啓蒙専制君主として知られ、ヴォルテールらのフランスの哲学者や文学者と交流し、自ら詩作したり、歴史書を書いたり、フルートを演奏するなど文化的な国王だった。その一方で軍事力を強化し、オーストリア=ハプスブルク家のマリア=テレジアの相続を認めず、シュレジェンを領有しようとして1740年にオーストリア継承戦争を起こした。その戦火がまだ続いていた1745年から、フリードリヒ2世はポツダムに離宮としてサンスーシ宮殿の建造を開始した。フリードリヒ2世はヴォルテールとは王太子時代から文通をしており、1740年にプロイセン王として即位すると、ただちに宗教寛容令と拷問の禁止を布告している。これらの人道的措置はフランスよりも早く、プロイセンで実現したことになる。1750年7月にポツダムのサンスーシ宮殿にヴォルテールを招き、5000フランの年俸(2万フラン=2億円説もある)の他に食事と部屋、馬車、それに侍従の称号を与えた。ヴォルテールは一日に1時間だけ、王の散文や詩句にちょっと手を入れだけで、一日の残りを自由に過ごせ、夕方に結構な夕食を王とともにした。

だが、二人の強烈な個性は数ヶ月後には早くもぶつかり合った。侍従の年俸と印税だけでは満足しないこの哲学者はプロイセンで厳禁されていた投機に資金を投じたのだ。ザクセンの租税金庫証券にユダヤ人の金融業者に依頼して4万ターラーも投資したのである。しかもそのため金銭上のトラブルが起こり、裁判沙汰になった。王としてはスキャンダルになったことを捨てておくわけに行かなかったが、このときはなんとか和解した。しかし、さらにヴォルテールが同じフランス人のモーペルテュイが務めるアカデミー総裁の地位を狙い、匿名の手紙で国王と総裁の友好関係を中傷したため、雇用契約を解除しなければならなくなった。そのときフリードリヒはヴォルテールに貸した自作の詩集を返してくれ、とヴォルテールに伝えた。フリードリヒは当時のドイツ諸侯の多くがそうだったように、日常的にフランス語を用いていたが、お国言葉はドイツ語のベルリン方言であり、本格的なフランス語の詩文はヴォルテールに添削してもらっていた。彼の拙いフランス語の詩を、ヴォルテールが持ち帰り、公開されるのを恐れたのだった。<飯塚信雄『フリードリヒ大王』1997 中公新書 p.117>