ヒッタイト/ヒッタイト王国

ヒッタイト人はインド=ヨーロッパ語族に属し、前17世紀中ごろ、小アジア中心に王国を建設し、一時はメソポタミアに進出し帝国の支配を拡げた。都はハッシュシャ。西アジアで最初に鉄器を使用したとされる。エジプトと激しく争った後、前1200年頃、海の民の侵攻によって滅亡した。

西アジアに鉄器をもたらす

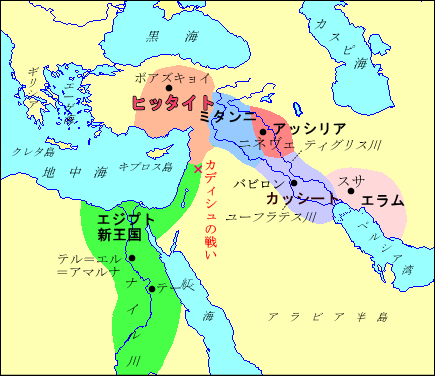

ヒッタイト人はインド=ヨーロッパ語族に属する一民族で、前1900年頃、西アジアに起こった広範囲な民族移動の動きの一つとして東方から小アジア(アナトリア=現在のトルコ)に移住し、既にその地で始まっていた鉄器製造技術を身につけ、有力になったと考えられている。ヒッタイト人はもとはハッティともいわれ、前1650~1200年頃にかけてその地を支配し、さらに西アジアのシリアやメソポタミア地方にも進出した。ヒッタイトの登場は、それまでのオリエントの歴史に、大きな 変動をもたらした。前16世紀から前15世紀にかけて、ヒッタイトの他、カッシートやミタンニ、アッシリアなどが登場し、さらにエジプトには新王国が強大となり、これらの国々の間で国際関係が展開された。その事実はエジプトで発見されたアマルナ文書やヒッタイトの都で発見されたボアズキョイ文書などの楔形文字を記した多数の粘土板に記録されている。

都ハットゥシャ

20世紀の初頭、トルコのボアズキョイ(ボガズキョイ)で発掘された遺跡から、ヒッタイト王国の歴史を物語る楔形文字の粘土板が多数発見され、この地がヒッタイトの都ハットゥシャ(ハットゥシャシュともいう)であったことが判明した。Episode ヒッタイト王国の発見

ヒッタイトという民族は、旧約聖書にヘテ人として現れるが、いったいどのあたりにいた、どのような民族で、その国はどんな国だったのか、全く忘れ去られていた。19世紀にエジプトのテル=エル=アマルナから発見された粘土板文書(アマルナ文書)の中にハッティ国とエジプト新王国の間に交わされた書簡が見つかり、おぼろげながらその存在が浮かび上がった。そして1905年から翌年にかけて、ドイツのヴィンクラーという学者がトルコの首都アンカラの東のボガズキョイ村の遺跡で多数の粘土板を発見した。その中の一枚にアッカド語で書かれた粘土板を読み始めた彼は、一瞬、我を忘れた。粘土板文書はエジプト新王国のラメセス2世からヒッタイト王のハットゥシリ3世にあてた書簡で、カデシュの戦いの後に両国で交わされた平和条約に関するものだった。ヴィンクラーはその条約文が、エジプトのカルナック神殿の壁面に刻まれているものとほぼ同一であることを発見したのである。こうしてこの遺跡がヒッタイトの都、ハットゥシャシュであることがわかった。<大村幸弘『鉄を生み出した帝国』1981 NHKブックス p.3-5>

注意 ヒッタイト王国はインド=ヨーロッパ語族と考えられる民族系統で、それまでのセム語系が多かった西アジアでは異質な文化を有していた。その最も異質な文化が製鉄技術であった。この国があったアナトリア(小アジア)は現在のトルコ共和国であるが、主要な民族はトルコ系民族であり、ヒッタイト人の直接の子孫ではない。小アジアは常に活発な民族移動が行われているので、日本的な感覚では捉えることはできない。以下、最近までに明らかになってきたヒッタイト王国の歴史をまとめると次のようになる。<主として小林登志子『古代オリエント史』2022 中公新書 によって構成>

ヒッタイトの出現

ヒッタイト人はおそらくカフカス山脈付近から前2000年紀にアナトリア高原に移住したと思われる(確定的ではない)。前1680年ごろにアナトリア中部に小王国を建設、次第に周辺の小王国を統合し、前17世紀後半あるいは前16世紀中頃、ハットゥシリ1世はハットゥシャ(ハットゥシャシュともいう現在のボアズキョイ)を首都とし、勢力をシリア方面に伸ばした。次のムルシリ1世は前1595年にメソポタミアに遠征してバビロンを攻撃、バビロン第1王朝を滅ぼした。ただし、この後にバビロニアから撤退、バビロンにはカッシートが入った。ヒッタイトでは『ヒッタイト法典』など法体系が整備されたが、その後はミタンニに押されて一時衰えた。ここまでを古ヒッタイトとも言う。

ヒッタイトの全盛期

前14世紀中頃、ヒッタイト王国のシュッピルリウマ1世は戦車の利用などの軍備強化を図り、小アジア各地に遠征して領土を拡げ、さらにふたたびシリア方面に進出した。シュッピルリウマ1世の強敵はユーフラテス上流からシリアにかけて勢力を誇ったミタンニであったが、慎重にミタンニ周辺の小国を従えた上で、前14世紀中頃、ミタンニを急襲し、属国にした。このころアナトリアとシリアの支配を恒久化したシュッピルリウマ1世は当時のオリエント国際社会で最強の王とみられ、このころをヒッタイト新王国、あるいはヒッタイト帝国とも称する。ヒッタイトの鉄器

ヒッタイトはオリエント世界で初めて鉄器を使用した人々と考えられている。すでに前1400年ごろ、木炭を使って鉄を鍛え、炭素を充分に含んだ鋼(はがね)を造る滲炭法を知っていたようで、鋼を武器や道具に利用するという最先端の技術を身につけていたと思われる。ヒッタイト王国の首都ハットゥシャの近くにあるアラジャ・ホユック遺跡で、およそ3500~3400年前の地層から、鉄器を製造していた痕跡が見つかっている。2017年には、現在のトルコの首都アンカラから南東約100kmにあるカマン・カレホユック遺跡から、さらに1000年前のものとみられる世界最古の鉄製品が発掘された。その後ヒッタイト人は独自の製鉄技術を発達させ、武器や実用品として鉄器を製造したが、彼らは鉄製の車輪を二頭の馬にひかせる戦車(チャリオット)を発明し、周辺諸国との戦いを進めた。ヒッタイト人は製鉄の技術を秘匿していたといわれ、それによって勢力を伸ばした。

エジプト新王国とのカデシュの戦い

ヒッタイト王国のシリアへの進出は、エジプト新王国を強く刺激した。前13世紀のはじめに即位したラメセス2世はただちにシリア地方への積極策をとり、ヒッタイトの属国を攻撃すると、ヒッタイト王国のシュッピルリウマ1世の子のムワタリ2世はシリアへの進軍を開始、両軍は前1286年頃にシリアのオロンテス河畔で衝突、カデシュの戦いとなった。この戦争は、エジプト側の史料では自軍の勝利と記され、ヒッタイト側ではムワタリ王の勝利と記している。エジプト新王国はシリア占領地は確保したものの進出はこれで止まり、ヒッタイトのシリア領も変わらなかったので、結果的にはヒッタイトの勝利と考えられる。

平和条約の締結 カデシュの戦いの後、前1269年頃、ラメセス2世とハットゥシリ2世(ムワタリ2世の子)の間で「平和条約」が締結された。この平和条約はボアズキョイで発見された粘土板に断片が残されており、領土の不可侵・相互軍事援助・亡命者の引き渡しと免責などが定められている。エジプトのテーベ(エジプト)にあるカルナック神殿やラメセス2世の葬祭殿にも平和条約締結の記録が記されている。

このカデシュの戦いは世界史の中でその経緯が記録として残されている戦争としては最初のものであり、平和条約も世界最初の国際条約としての意義を持っている。

ヒッタイトの滅亡

前13世紀も終わり近く、オリエント世界でメソポタミア北部にあったアッシリアがミタンニから自立して有力となり、多数のヒッタイト人がユーフラテス川の対岸に強制移住させられている。さらに前1200年頃、エジプトの記録によると、西のエーゲ海方面から侵入した「海の民」がヒッタイト王国を攻撃し、それによって滅亡したと思われるが、その事情はわからない点が多い。鉄器時代への移行 ヒッタイト王国は約500年にわたって主にアナトリアを支配した帝国であったが、オリエントに興った民族移動の第二波の影響によって滅亡した。ヒッタイト王国が滅亡したことによって、ヒッタイトが国家機密として独占していた鉄器製造技術が、西アジアから東地中海一帯へ拡散され、文明段階の青銅器時代から鉄器時代へと移行したと考えられている。