紙

紙の製造法の起源は中国であり、後漢の蔡倫が改良したとされる。唐の時代に普及し、8世紀ごろイスラーム圏を経て西方に伝播し、パピルスや羊皮紙に代わって使われるようになり、ヨーロッパでルネサンス時代に大量につくられるようになった。15世紀の活版印刷の実用化とともに、人類文化の普遍的な発展に寄与した。

蔡倫以前の紙

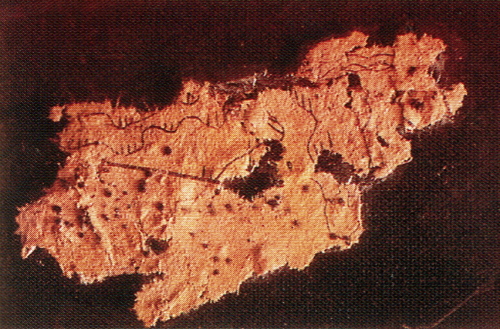

甘粛省天水放馬灘漢墓から出土した前漢の紙(中国中学校歴史教科書 口絵)

蔡倫が発明したという製紙法

蔡倫は初め、石臼の中に絹くずや木の皮や網の切れ端など植物性繊維を主にしたものを入れて水につけ、たたいでどろどろにした。それに適当な接着剤を加え、“すのこ”ですくいあげ、水を切って乾かすという方法で紙を作ることに成功した。この紙は「蔡侯紙」(注、蔡倫が発明した紙、の意味)と言われて中国で広く作られるようになった。植物繊維の原料には各地であったものが用いられるようになり、7世紀ごろ中国から朝鮮をへて日本に伝わった紙は、コウゾとミツマタなど使われるようになったが、紙造りの原理そのものは、蔡倫の時からまったく変わっていない。<平田寬編著『歴史を動かした発明―小さな技術史事典』1983 岩波ジュニア新書 p.14-/藪内清『中国の科学文明』岩波新書など>ペーパールート

中国の絹がシルクロードで西方に伝えられたように、製紙法もいわばペーパールートによって西方に伝播していった。製紙法は唐の時代に一般に普及し、玄宗の時、751年に中央アジアに進出してきたイスラーム帝国のアッバース朝と戦ったタラス河畔の戦いで、唐の捕虜に製紙職人がいたことからまずイスラーム世界に伝えられた。8世紀後半にはサマルカンドで、ついで793年にバグダードで、900年頃にはカイロ、1100年頃には現在のモロッコのフェス、1150年にはイベリア半島に伝わり、スペインのハティバに製紙工場が作られている。十字軍によって13世紀後半までにイタリアでまず製紙業が盛んになり、さらにフランス・ドイツにひろがり、ルネサンス時代の15~16世紀にはヨーロッパのほとんどの国に製紙工場が作られた。<平田『同上書』p.14-15> → 詳しくは製紙法の項を参照。 → 製紙法の伝播

ヨーロッパの製紙業

西方では、古くはバビロニアの楔形文字は粘土版に書かれ、エジプトでは象形文字がナイル川に群生するパピルス草(paper の語源となった)を材料にした紙に書かれていた。パピスル製の紙はギリシア・ローマ時代を経て、中世ヨーロッパまで使われていた。ローマ時代以降はヒツジやヤギ、子ウシの皮から作るパーチメント(皮紙、羊皮紙)も使われていた。中国から製紙法が伝わり、ルネサンス時代に広く使われるようになってからは、材料として初めは主にアマ布や木綿のぼろきれであったが、それだけでは需要に追いつけず、もっと広範囲な植物繊維が用いられるようになった。繊維をときほぐす精巧な粉砕機が発明され、動力として風力や水力が使われた。

15世紀、グーテンベルクによって実用化された活版印刷術が普及すると紙の需要が一層増大し、印刷に適した紙質ももとめられるようになった。17世紀にオランダで、紙の原料の繊維をあまり鋭利でない鉄の刃ですりつぶす方法が発明され、紙の大量生産が実現した。<平田『同上書』p.16>

羊皮紙

ヨーロッパで、植物繊維で作られている現在の紙が普及するまで用いられていた羊皮紙(ようひし)とはどのようなものだろうか。日本では馴染みがないが、次の説明が参考になる。(引用)羊皮紙(パーチメント)は羊の皮を石灰の液につけてから、毛をむしりとり、木の枠に張って広げて乾かし、表面を円月刀などでそいで、薄く滑らかにし、軽石などで磨いて作る。皮は鞣す(なめすとは、脂分を取って軟らかくすること)とインキなどが滲(にじ)んでしまうので羊皮紙は鞣していない生皮である。羊皮紙は大変に丈夫で書き易く、表・裏に書くことが出来る。ヨーロッパでそれまで使われていた書写材料では最も優れていた。欠点は高価なことである。ヨーロッパの中世の写本は素晴らしい芸術作品である。修道院で黙々と写本を作っている情景がしのばれる。グーテンベルクが1455年ごろに初めて活字印刷した「四十二行聖書」は180部を紙に印刷し、30部を羊皮紙に印刷している。豪華本や条約文書、祈祷書などは羊皮紙が使われた。<小宮英俊『紙の文化誌』1992 丸善ライブラリー p.17,19>なお、羊皮紙が発明されたのは、小アジアのペルガモン王国とされており、パーチメントという言葉もそこから来ているという。

産業革命と製紙業

紙の生産量と紙質の向上を飛躍的にもたらしたのは、産業革命を経過した18世紀の後半、新聞や雑誌の発行が増えたためであった。19世紀にはそれまで一枚ずつ漉いていたものを、フランス人が連続巻き取り式の製紙機械を開発、また原料には木材をすりつぶしてつくるパルプが用いられるようになった。さらに木材の繊維をソーダでとかしたソーダパルプや白い紙を作るための亜硫酸パルプも開発され、膨大な量の紙が消費されるようになった。しかし紙の浪費が進んだ20世紀後半には、紙の生産のために大量の森林が伐採されていることが問題になってきた。森林の地球規模での減少は地球温暖化の最大の要因とされている。現在では再生紙の利用、ペーパーレスの促進など、紙をめぐる環境は大きく変化していると言える。<平田『同上書』p.16-17>

Episode アメリカ独立宣言が印刷された紙

1776年のアメリカ独立宣言が印刷されたのはアサの紙だった。アサ(麻)は葉を乾燥させると麻薬の大麻がとれるので現在は自由に栽培することはできないが、実は人類が最も古くから栽培している植物で、その葉茎からとる繊維は昔から麻織物(つまり麻布)や麻縄(ロープ)、麻袋などの原料として使われていた。日本の神事などではいまでも麻縄を使用している。また麻は紙の原料でもあり、パルプ材として樹木が伐採されていくと、代わりに麻紙が使われるようになった。特にイギリスの植民地だったアメリカでは紙の原料の木材パルプをイギリスから輸入していたので、独立気運が高まると、木材パルプではなく麻を原料にする気運が高まった。独立運動の指導者で後の初代大統領ワシントンと、独立宣言の起草者ジェファソンは共に麻のプランテーションを経営していた。またフランクリンは自社の印刷工場で麻の紙を作っていた。そこでアメリカ独立宣言が印刷された紙は麻の紙だったことはまずまちがいない。<ビル・ローズ/柴田譲治訳『図説世界史を変えた50の植物』p.34-37>現在ではアサ紙の占める割合はごくわずかになっており、マリファナの原料として危険視されるようになったため大麻栽培は禁止されている。

紙の原料の変化 ボロから木材

紙が発明されてから、中国でもアラブ世界でも、そしてヨーロッパにおいても、原材料は麻や木綿のボロが使われた。木材を加工したパルプを紙の原料にするようになったのは、19世紀中ごろに始まり、本格的になったのは20世紀に入ってからに過ぎない。Episode 死者の着物には木綿や麻を使ってはならない

(引用)木材が使われるようになるまでは、原料としてのボロを確保することが製紙工場の大問題であり、慢性的ボロ不足に常に悩まされていた。ヨーロッパ各国ではボロの輸出禁止やボロ集めの布告を出している。死者の埋葬に際して、木綿の着物や麻の布地で包むことを禁じ、毛織物で包むことを命じている。そして布地およびボロは製紙に廻すように布告している。このようにしても、増大する紙の需要に応ずるだけのボロは集められなかった。ボロに代わる製紙原料の探索は当時の社会の重要問題だった。エジプトのミイラは多くの亜麻布に巻かれているので、紙の原料としてヨーロッパに輸出され使われたことがある。 日本でも明治の初め、欧米から機械すきの製紙法が伝わった時、原料は木綿のボロであった。当時、ボロを集めるのに苦労したことが記録されている。<小宮英俊『紙の文化誌』1992 丸善ライブラリー p.81-82>

紙すき機の発明

紙の歴史の三大変革は、第一は蔡倫による製紙法の完成、第二は紙すき機械(抄紙機)の発明、第三が木材パルプの発明である。東西いずれにおいても紙は一枚ずつ手で漉いていたのを、1798年にフランスのルイ=ロベールが紙すき機を発明、ロールを使って連続的に紙すきが出来るようにした。ロベールは特許を取得したがフランス革命の最中だったのでイギリスに売り渡され、イギリスで熱によって乾燥させる改良が加えられ、現在の抄紙機の原型が出来た。<小宮『同上書』p.83-91>木材パルプの発明

19世紀の後半まで紙の原料はボロだったので、世界中の製紙業が原料不足に悩まされていた。18世紀に社会問題化したためヨーロッパでは多くの科学者がこぞって新しい製紙原料の探索を始めた。1719年にフランスのレォミュールは、スズメバチが木材から巣を作ることを観察し、木材から紙を作ることが可能だと考えたが、実現出来なかった。1760年代からドイツのシェファーが様々な植物繊維を砕いて紙の原料のパルプを作ることを試みた。1844年にドイツのケラーが木材をすりおろしてパルプを作る特許を得て、52年にその特許を買い取ったフェルターが工業的規模で砕木機(グラインダ)をつくり、砕木パルプを生産した。原料木材には針葉樹の丸太が使われた。日本では1890年、富士製紙富士第一工場で砕木パルプが作られ、その後、改良が加えられて、より大型で連続的にパルプを生産できるようになっていった。<小宮『同上書』p.92-99>Episode ロシア皇帝とトイレットペーパー

ロジェ=アンリ=ゲランの『トイレの文化史』に次のような記事があった。現代の紙の用途として大きな比重を占めているトイレット・ペーパーにまつわる話である。(引用)トイレット・ペーパーはアメリカで1857年にジョセフ・ケイエティーによって発明された。これはフランスでは中々広まらず、新聞紙で同じようが足せるのであるから前代未聞の使用法だとみなされた。1901年、ロシア皇帝一行のコンピエーニュ訪問に際して仕事熱心な一官吏が皇帝の紋章入り地のトイレット・ペーパーを製造させた。幸いにして儀典係が大事の出来する前にこの不敬に気づいて事なきを得た。<ロジェ=アンリ=ゲラン/大矢タカヤス訳『トイレの文化史』1987 筑摩書房 p.162>このロシア皇帝とはニコライ2世。コンピエーニュはパリの北方にある古い町で「コンピエーニュの森」はたびたび国際会議の場となった。

日本でトイレット・ペーパーが急速に普及したのは1960年代だと思うが、たしかにそれ以前は便所には古新聞が置いてあり、使う前に手でもんで柔らかくしていた。ちょっと豊かな家では、「落し紙」と称して1枚ずつ(ないし数枚重ねて)使う柔らかい専用紙が置いてあった。コンピューター時代になって新聞紙やコピー用紙は消えていくかもしれないが、トイレット・ペーパー(とティッシュペーパー)は残るだろう(もっともウォシュレットという大敵も進出しているが)。