鮮卑

3世紀末から活動が活発になった北方系遊牧民で五胡の一つ。その中の拓跋氏が有力となり386年に北魏を建国し、439年には華北を統一した。鮮卑は南北朝時代の北魏で漢民族の文化と遊牧民の文化を融合させ、新たな中華文明を形成した。その文化、制度は隋・唐に継承され、東アジアにも影響を与えた。

せんぴ。五胡の一つ。モンゴル高原で活動していた遊牧民族。モンゴル系とツングース系の混血とか、トルコ系民族などの説がある。はじめ、匈奴に服属していたが、匈奴の分裂後、2世紀頃に部族の統一を果たし、有力となった。その後、モンゴル高原と中国の境界である内モンゴルに進出、いくつかの部族に分裂しながら漢文化を取り入れしだいに発展した。

注意 部と氏 鮮卑は遊牧民であったので、数十家族がテント群を構成していた。中国人はそのようなテント群を“落”とよび、いくつかの落の連合体を“部”とよんでいた。有力な部には慕容部と拓跋部があった<間野英二『内陸アジア』朝日新聞社 地域からの世界史6 p.39>。

一般に、慕容氏、拓跋氏というように“氏”をつけて呼ぶことも多く、高校教科書もそうなっているが、彼らはそれぞれ世襲の族長を戴く集団を構成していても、必ずしも血縁集団の意味の氏ではないので注意を要する。そのなかで、慕容氏と拓跋氏が有力となり、特に拓跋氏/拓跋部は3世紀中頃から有力となり、北魏以降の国家を作り、その流れは随・唐にまで及び、拓跋国家と総称されることもあるほど、重要な存在となる。鮮卑にはその他、乞伏(きっぷく)氏は秦、禿髪(とくはつ)氏は涼をそれぞれ建国している。

鮮卑と称する部族はモンゴル高原から遼東地方まで多数あったが、現在のフフホトあたりにいた遊牧民の集団が拓跋部をつくり、かれらも3世紀の中頃、鮮卑を名乗るようになった。<松下憲一『前掲書』p.41>

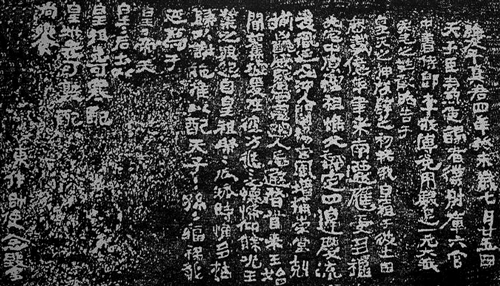

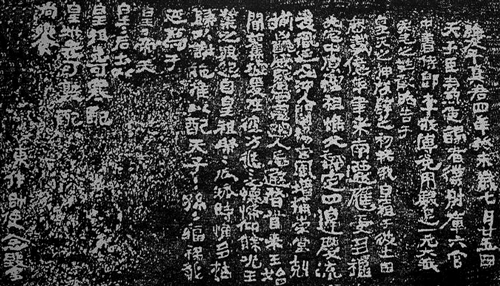

鮮卑の原住地は大興安嶺を越えた北方の黒竜江岸にある大鮮卑山にある大洞窟だった、という記録が北斉(北魏の後身国の一つ)の時に編纂された北魏の正史『魏書』に書かれている。その大洞窟がどこか、と古来様々な探索が行われていたが、1980年7月30日、ついに発見されたというニュースが人々を驚かせた。内蒙古自治区を探索していた米文平ら中国の学術調査隊が、大興安嶺北部甘河上流の嘎仙洞(カッセンドウ)という大きな洞窟を調査中、入り口から15mほどの西壁に、たまたま夕陽が差し込み、そこに「四」の字らしいのが調査員の目にとまった。子細に調べてみると、「太平真君四年」などの文字が現れ、全部で201字の石碑であることがわかった。

太平真君4年(443年)は北魏の太武帝の年号で、この年、太武帝は鮮卑、つまり拓跋部の先祖が住んでいた大洞窟があることを知り、そこに先祖を祀る石碑を建てるよう命じたという。その文は『魏書』に載せられており、発見された石碑はほとんど一致していた。大洞窟は入り口は三角形で高さ12m、幅19m、洞内は奥行き92m、幅27~28m、高さは最も高いところで20数mあり、面積は2000㎡、数千人の人間が入れる広さだった。民族の発祥地や、建国伝説は多いが、その地が実際に証明されることは稀なので、この鮮卑・拓跋部の発祥の地が明らかになったことは驚きであった。

鮮卑はこの地を出発点にして、長い年月をかけて南下し、その間、騎馬遊牧民の統合を進め、拓跋部が優位を確立して黄河の湾曲部に至って盛楽を拠点に最初の拓跋国家を形成した。さらに北魏を建国して都を平城に移し、華北を支配するようになった太武帝は、拓跋部が鮮卑の一部族であることの正統性を明らかにするため、先祖の地を探らせ、そこに石碑を建てたのだった。<礪波護他『隋唐帝国と古代朝鮮』世界の歴史6 中央公論社 p.116-117/松下憲一『前掲書』 p.31-41>

なお、4世紀ごろに黄河上流の青海地方に興った吐谷渾(とよくこん)も鮮卑の慕容氏出身の吐谷渾が、チベット系の羌を従えて建国したもので、南北朝時代から随唐時代まで存続し、中国史に重要な存在となっている。

北魏は第3代太武帝が439年、華北を統一し五胡十六国時代を終わらせた。さらに西域に進出し、北方の遊牧国家柔然を449年に破ってその南下を防いだ。北魏はその後、孝文帝の時に、都を平城から洛陽に移すなど、積極的な漢化政策を進めたので、民族的にも漢民族に同化し、独自性を消失し、現在はその姿を留めていない。

注意 部と氏 鮮卑は遊牧民であったので、数十家族がテント群を構成していた。中国人はそのようなテント群を“落”とよび、いくつかの落の連合体を“部”とよんでいた。有力な部には慕容部と拓跋部があった<間野英二『内陸アジア』朝日新聞社 地域からの世界史6 p.39>。

一般に、慕容氏、拓跋氏というように“氏”をつけて呼ぶことも多く、高校教科書もそうなっているが、彼らはそれぞれ世襲の族長を戴く集団を構成していても、必ずしも血縁集団の意味の氏ではないので注意を要する。そのなかで、慕容氏と拓跋氏が有力となり、特に拓跋氏/拓跋部は3世紀中頃から有力となり、北魏以降の国家を作り、その流れは随・唐にまで及び、拓跋国家と総称されることもあるほど、重要な存在となる。鮮卑にはその他、乞伏(きっぷく)氏は秦、禿髪(とくはつ)氏は涼をそれぞれ建国している。

鮮卑は騎馬遊牧民による政治的連合体の名称

鮮卑は五胡の一つの遊牧民でモンゴル系かトルコ系か、気になるところであるが、最近は次のような専門家の説明があるので紹介しておこう。(引用)ところで、鮮卑はモンゴル系ですか、トルコ系ですか、という質問を受けることがある。しかしこの質問に正確に答えることはできない。それは鮮卑の情報が少なすぎてわからないのではない。質問自体が成り立たないからである。鮮卑というのは騎馬遊牧民による政治的連合体の名称であって、そこに属する人々は言語や風習が違ってもみな鮮卑になる。鮮卑のもととなった遊牧民はどのような人々ですかという質問は成立するが、鮮卑全体を指して何系の民族かを問うことはできない。なぜなら、鮮卑のなかには文化・習俗が異なる多様な人々が含まれているからである。<松下憲一『中華を生んだ遊牧民-鮮卑拓跋の歴史』2023 講談社選書メチエ p.22>鮮卑という名称は匈奴や突厥と同じく発音に漢字を当てたもので、もとは満州語で吉兆、霊異のあることを sabi ということから霊異のある獣の飾りをつけた帶金具をする人々を漢人が鮮卑と呼んだこによると思われる。すでに1世紀頃、モンゴル高原で後漢に協力して匈奴と戦い、匈奴に代わってモンゴル高原を支配するようになったが、その支配下には多数の残存した匈奴も含まれていた。2世紀頃、檀石槐(ダンセキカイ)という英雄が出現し統合されて一大国家を形成した。<松下憲一『前掲書』p21-24>

鮮卑と称する部族はモンゴル高原から遼東地方まで多数あったが、現在のフフホトあたりにいた遊牧民の集団が拓跋部をつくり、かれらも3世紀の中頃、鮮卑を名乗るようになった。<松下憲一『前掲書』p.41>

鮮卑の故郷の大洞窟、発見される

嘎仙洞碑文の拓本 wikimedia commons

太平真君4年(443年)は北魏の太武帝の年号で、この年、太武帝は鮮卑、つまり拓跋部の先祖が住んでいた大洞窟があることを知り、そこに先祖を祀る石碑を建てるよう命じたという。その文は『魏書』に載せられており、発見された石碑はほとんど一致していた。大洞窟は入り口は三角形で高さ12m、幅19m、洞内は奥行き92m、幅27~28m、高さは最も高いところで20数mあり、面積は2000㎡、数千人の人間が入れる広さだった。民族の発祥地や、建国伝説は多いが、その地が実際に証明されることは稀なので、この鮮卑・拓跋部の発祥の地が明らかになったことは驚きであった。

鮮卑はこの地を出発点にして、長い年月をかけて南下し、その間、騎馬遊牧民の統合を進め、拓跋部が優位を確立して黄河の湾曲部に至って盛楽を拠点に最初の拓跋国家を形成した。さらに北魏を建国して都を平城に移し、華北を支配するようになった太武帝は、拓跋部が鮮卑の一部族であることの正統性を明らかにするため、先祖の地を探らせ、そこに石碑を建てたのだった。<礪波護他『隋唐帝国と古代朝鮮』世界の歴史6 中央公論社 p.116-117/松下憲一『前掲書』 p.31-41>

鮮卑・慕容氏

鮮卑は五胡十六国時代には中国北東部から華北に侵入し、いくつかの国を建てた。まず慕容(ぼよう)氏はシラムレン川上流から、3世紀末ごろ、遼河西部(遼西)に進出し、流入した漢人亡命者たちを通じて中国文化を吸収し、農耕技術も受け入れて、中国本土に南下して北中国(遼河方面)に進出していった。337年には燕王となり、352年には河北の鄴(ぎょう)を都とする前燕を建国した。しかし、東晋の劉裕が行った北伐によって、370年に滅ぼされた。そのとき苻堅の前秦に亡命した慕容垂は、苻堅が淝水の戦いで敗れたのを機に自立し、386年に華北で後燕を建てた。その他にも、華北には西燕や南燕、北燕など、慕容氏の建てた国が興亡したが、最終的には北魏によって平定された。なお、4世紀ごろに黄河上流の青海地方に興った吐谷渾(とよくこん)も鮮卑の慕容氏出身の吐谷渾が、チベット系の羌を従えて建国したもので、南北朝時代から随唐時代まで存続し、中国史に重要な存在となっている。

鮮卑・拓跋氏の台頭と北魏

同じ鮮卑であるが、慕容氏よりも遅れて登場したのが拓跋氏である。かれらはその故地である興安嶺東麓のシラムレン流域から、長い時間を経て民族移動を行い、3世紀の中ごろ、現在の内モンゴル地方に拓跋部(氏)を中心とする部族連合国家をつくり、盛楽に本拠をかまえた。その後、部族国家は崩壊と再建を繰り返し、4世紀初め頃、晋の地方長官から、現在の山西省の句注山以北の地域を代王として治めることを認められた。この代国が拓跋国家が華北に進出する第一歩となった。<川勝義雄『魏晋南北朝』1974 講談社学芸文庫版 p.343-346>北魏

鮮卑・拓跋部が黄河湾局部の外側につくった代国は、五胡十六国時代には十六国には加えられず(後の北魏の前身なので後代の歴史家に特別扱いされた)、遊牧騎馬民族の部族国家の一つとして他の諸国との抗争を続けた。しかし同時に内紛が続き、昭成帝(什翼犍)が息子に殺されで瓦解し、一時、前秦の苻堅に従属した二国にわかれた。昭成帝の孫の拓跋珪も捕虜生活を送ったが、脱出し鮮卑の部族の一つ賀蘭部に身を寄せた。成長すると鮮卑の各部族に推戴され386年に正月、代王に復帰、さらに4月国号を魏に変更し魏王を名乗った。これが北魏の建国とされているが、魏王を名乗ったのは、他の五胡の諸国に対して、中華王朝を継承することを宣言する意味があった。さらに周辺の部族の平定を進めた拓跋珪は、398年に即位し、初代道武帝となった。北魏は第3代太武帝が439年、華北を統一し五胡十六国時代を終わらせた。さらに西域に進出し、北方の遊牧国家柔然を449年に破ってその南下を防いだ。北魏はその後、孝文帝の時に、都を平城から洛陽に移すなど、積極的な漢化政策を進めたので、民族的にも漢民族に同化し、独自性を消失し、現在はその姿を留めていない。