北魏

五胡の一つ鮮卑の拓跋氏が386年に建国し、太武帝の時、439年に華北を統一した。道教を保護し、一時廃仏を行ったが、後に仏教保護に転じた。孝文帝の時、漢化政策をとり洛陽に遷都、その後衰え534年に東西に分裂した。

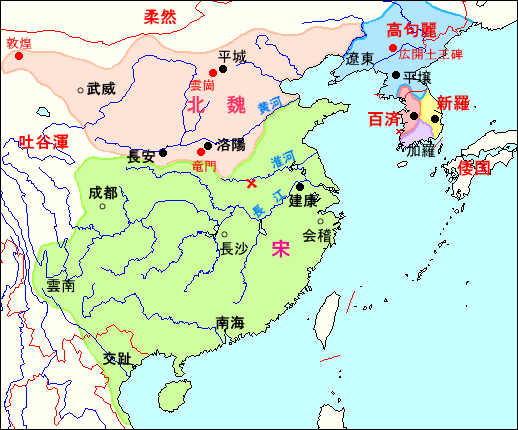

南北朝時代(5世紀)の中国

北魏の統治

拓跋珪は397年に黄河以北をほぼ平定すると、翌398年、占領地域を巡行し、要地に総督府ともいうべき「行台」を設置して占領地行政にあたらせ、さらに各地方の旧官吏、および胡・漢の民衆合わせて10万人以上を新たな首都平城周辺に強制移住させた。胡族はもともと遊牧民であったが、北魏建国の段階で定着農民化が進んだ。彼らには一定の土地を支給し、耕作させることによって国家財政の基礎を固める措置を執った。巡行から帰った拓跋珪は首都を平城に定め、皇居を造営して皇帝の位につき、初代道武帝と諡された。<川勝義雄『魏晋南北朝』1974 講談社学芸文庫版 p.346>北魏成立の歴史的意義 北魏は鮮卑の部族制を廃止して中国的な王朝に移行する基礎を築き、均田制の創始など、隋唐時代にも大きな影響を与えた。なお、北魏は拓跋氏という漢民族から見れば異民族が華北を征服した王朝であるが、まもなく漢化したので、征服王朝の中には加えない。しかし、五胡十六国から北魏にかけて、遊牧民=胡人が華北に定住することによって、彼らの風習=胡風であるズボンや椅子の生活などが中国の社会に採り入れられていった。

Episode 子貴母死という残酷なルール

拓跋珪が皇帝となると皇后が置かれることになったが、北魏には皇后選びに独自のルールがあった。皇后を立てる際には、必ずみずから「金人を鋳造」しなければならず、完成した者は吉とされ、完成しなければ皇后になれないというもので、金人とは金属製の人形だったらしい。道武帝の皇后は慕容氏から選ばれたが、彼女は金人を鋳造することができ、皇后になれたという。王朝の皇位継承をめぐって、だれが皇太子になるかによってその母の一族が権勢を振るうことに結びつくので、どの王朝でも宮廷の最大の関心事となる。道武帝は皇太子選びに独自のルールとして「子貴母死」と呼ばれるものを定めた。それは後宮の女性が皇帝の子を産み、その子が皇太子に選ばれると、生母は死を賜うというもの。厳密には、後継者に選ばれても、生母が死ななければ皇太子にはなれない。生母からすれば我が子が皇太子になるためには、命を絶たなければならないのだ。このルールを作った道武帝は、漢の武帝が我が子の母親を殺し、母親が後に国政に参与し、外戚が政治を乱さないようにしたのに習ったのだという。たしかに、後漢では外戚が政治の実権を握って政治が乱れ、滅亡につながったことがあった。道武帝は歴史に学んだわけだが、それにしても後宮の女性はたまったものではない。自分の産んだ子が皇太子になることはうれしいが、そのためには自分が死ななければならない。

父道武帝からこのルールを長男に守らせようとしたが、長男は悲しみのあまり号泣した。長男が皇太子になることを拒否したと思った道武帝は、弟の紹を皇太子にしようと思い、その生母の賀氏を幽閉した。殺されると知った賀氏が紹に助けを求めると、紹は宮中に乗り込んで道武帝を殺してしまうと言う事件に発展した。この事件は、紹と賀氏のクーデタとして鎮圧され、長男が即位して第2代明元帝となった。その明元帝も、皇太子を選んだときはその生母に死を命じている。その後も北魏の皇太子選出の「子貴母死」ルールは厳格に守られたようで、外戚の跋扈を事前に防止する狙いとともに、皇統を守るという意図もあったようだ。<松下憲一『中華を生んだ遊牧民-鮮卑拓跋の歴史』2023 講談社選書メチエ p.86-88>

子貴母死のルールは、外戚の出現を防止するというアイデアとしては機能したのだろうが、後宮の女性は皇帝の寵愛は受けたいが、その子供は産みたくない、という妙な感情が生まれたであろうし、また生まれた子供を密かに殺してしまうとか、子が皇太子に選ばれてもなんとか死を賜らないように暗躍するとか、後宮は陰惨な空気に包まれることになった。実際北魏の宮廷ではこの手のトラブルが絶えなかったようで、13代続いた皇帝の内、10人が暗殺されている。<松下憲一『同上書』p.79 の北魏皇帝一覧表による>

道武帝による部族解散

北魏の歴史上の重要なポイントとして、道武帝による「部族解散」があげられている。これは部族連合国家である拓跋国家としての北魏が、部族連合体から皇帝が統一的に統治する中華王朝へと転身したという重要な意味があるとされている。しかし一方で、北魏の部族連合国家である拓跋国家としての基本構造は変わっておらず、道武帝はそれを再編したもの、とする説も最近では有力になっている。現在では、道武帝の部族解散とは、拓跋部に敵対するような大規模部族(賀蘭部、鉄弗部、慕容部など)に対しては戦争によって解体し、小規模な部族に分割した上で周辺の八国に分散させることによって部族支配を再編し、平城の周辺(畿内)には代国以来の拓跋部直属集団(代人集団)を居住させたもの、という史料読解が正しいと考えられる。<松下憲一『同上書』p.89-97>太武帝の華北統一と仏教弾圧

三代太武帝(在位423~452年)が北燕、北涼、夏を併合して439年華北を統一した。さらに太武帝の征服活動は西域・モンゴル高原に及び、ユーラシア内陸に広大な北魏帝国が成立した。北魏帝国が成立して東西交易路の安全が復活すると、西域のシルクロードを経由して商人とともに仏教などの文化が中国にもたらされることになった。特に仏教は、西域や華北の北涼などの仏教国が征服されたことで多くの僧侶が北魏に連行され、信者も増えていった。仏教の浸透に対し北魏の支配下に入っていた漢人の中の伝統的な信仰である道教を信じる人々は反発を強めていった。

太武帝も寇謙之が説いた新天師道を信仰し、442年には道教を北魏の国教と定めた。そのため、446年には、激しい仏教弾圧(廃仏)を行った。

太武帝の仏教弾圧は、道教の道士寇謙之と、太武帝に信任された漢人で儒学者の崔浩の二人が強く働きかけたもので、その通りの動きとなった。ところが北魏の歴史を編纂することになった崔浩は、北魏の支配層に残る胡人(北方遊牧民)の風俗をあからさまに記述したために、彼らの怒りを買うという「国史事件」で失脚し、450年に太武帝によって彼とその一門、一族は死刑になってしまった。

北魏の仏教復活 しかし、北魏の仏教弾圧・道教保護策は、太武帝一代で終わりを告げ、452年のその死後に即位した4代文成帝は、ただちに仏教を復興させる詔を発し、北魏の仏教は復活した。ただし、復興した仏教は国家の統制下におかれることになり、僧侶・寺院の数には制限が設けられた。それでも寺院は再建され、造仏も盛んになった。北魏における造寺・造仏活動の最初の隆盛を示すものが、平城の郊外で造営された雲崗の石窟寺院であった。

Episode 北魏馮太后

文成帝の皇后は、漢人の北燕の王家の血を引く馮氏の出で、456年、14歳で皇后となった。文成帝の没後、献文帝が即位したが、実母ではない彼女が皇太后となり馮太后とよばれた(文明太后はその諡)。北魏では皇太子の母は殺されるというルール(子貴母死)があったので、彼女は帝の寵愛を受けたが子供がなかったので殺されなかった。彼女は聡明であったが権力欲も強く、献文帝は彼女を嫌い、その愛人と噂された廷臣を殺してしまった。反撃した彼女も献文帝を暗殺したので、次に10歳の孝文帝が即位した。彼女は孝文帝とも血のつながりはない(実母なのではないかという噂はあった)が、皇太后として引き続き実権を振るった。北魏政権の安定策には積極的に取り組み、均田制や三長制は彼女のもとで実施されている。490年、馮太后が死去し、翌年から親政を採ることになった孝文帝は、生き生きとして矢継ぎ早に改革を実行していく。なお、馮太后(文明太后)は、北魏の宮廷で生き延びドラマチックな生涯を送った人物だったので、中国で『北魏馮太后』というテレビドラマ化され、日本でも放映されたそうです。日本では、漢や三国、唐の話なら受けたでしょうが、北魏を舞台とした歴史ドラマは受け入れられたのでしょうか。文成帝から孝文帝の時代が描かれているので、かつての都の平城の跡の大同や、雲崗石窟が舞台となってでてくるそうです。残念ながら見る機会はまだありません。

孝文帝の漢化政策

471年に6代孝文帝(在位471~499年)が即位したが、わずか10歳だったので、後見の文明太后(馮太后)が政治の実権を握った。均田制・三長制などの制定は、文明太后の手で行われたが、490年、文明太后の死によって親政を行うことになった孝文帝はその改革を引き継ぎ、さらに前進させた。その基本方針は漢化政策といわれるもので、それまでの北魏が胡族と漢族の要素を併せ持つ胡漢二重体制であったものを改め、胡族の要素をなくし、漢族風の皇帝制度による支配に一本化することであった。それは宮中での胡語・胡服の禁止だけでなく各方面に及んだ。洛陽遷都 漢化政策の中で最も重要なことが洛陽遷都である。孝文帝は南朝宋を討伐し、中華全土を統一することを視野に入れていたので、平城は統一中国の都としてはふさわしくないと考え、中原の歴史的な都市洛陽への遷都が必要と考えた。それに対しては胡族の中に根強い反対論があったが、493年8月、軍を率いて洛陽に赴き、家臣の合意を取り付けて遷都を決定し、翌494年に遷都を実行した。次の皇帝たちも洛陽城を修築して、都市の整備を進めると、北魏の支配圏は西域まで広がっていたので、多くの外国商人も集まって商業が活発となり、さらに多くの仏教寺院も建設された。孝文帝は平城の郊外の雲崗石窟寺院に匹敵する仏教寺院を建設しようと、郊外の竜門に、新たに石窟寺院の造営を開始した。竜門石窟はその後も隋唐時代まで造営が継続され、中国を代表する仏教史跡となっている。

北魏の分裂

六鎮の乱 しかし、孝文帝の漢化政策に対して、胡族の中に不満がたまっていった。とくに、北魏の北辺を柔然などの遊牧民から守るために置かれていた六鎮といわれる軍事都市の兵士や住民は、都が南方の洛陽に移されたことで孤立感を深め、また待遇も悪化したので不満を募らせていた。彼らは、523年、胡族の兵士を中心として鎮の連絡を取り、六鎮の乱と言われる反乱を起こした。そのころ、北魏の宮廷では年少の皇帝の即位が続き、さらに皇帝が暗殺されるなどの事件が続いて統治能力を失っており、実権は軍事力を握る将軍たちに移っていた。それらの将軍の中には六鎮の反乱軍とも結ぶものもおり、北魏は分裂状態に陥った。東魏と西魏 その中から鮮卑系武将の高歓は孝静帝をかついで洛陽で東魏を建て、同じく鮮卑系宇文部の宇文泰は洛陽を逃れた孝武帝をかついで長安で西魏を建てた。こうして534年には、北魏は洛陽(後にさらに東の鄴に移る)を都とした東魏と、長安を都とした西魏とに分裂した。

東魏と西魏はいずれも部族国家連合である拓跋国家を継承していたが、いずれも軍事力を担ったのは六鎮出身の胡族であり、それを漢人官僚が支えるという構造を持っていた。違いは、東魏は漢人貴族を抱えていたことから孝文帝の漢化路線を継承しており、一方の西魏は少ない軍事力を補うため、漢人を兵士として取り込んだ軍事体制をつくりあげた。

北斉と北周 東魏・西魏はいずれも拓跋氏を皇帝としていたが、実権は高歓と宇文泰が握っていた。次の世代になるとそれぞれの後継者が拓跋氏に代わって皇帝の地位に就くことになった。東魏では高歓の子の高洋が禅譲を受ける形で即位して北斉を建て、西魏では宇文泰の子の代に北周を建国した。北斉は漢化路線を継承しながら胡族の軍事力にも依存しなければならない矛盾をかかえていたことから、やがて衰退した。それに対して胡族体制に回帰した西魏を継承した北周は、周という国号をかかげたように中華王朝として、改めて胡族体制との融合を図り、それに成功して主導権を握り、そこから新たな国家として隋があらわれてくる。

北魏の文化

北方民族の鮮卑が華北を支配したことによって、その王朝である北魏の時代に、中国の文化に大きな変化が起こった。それまで農業主体であった中国社会に、北方遊牧民の生活スタイルであるズボンの着用や椅子の使用などが入り込み、やがてそれが伝統的で現在につながる漢文化へと定着していった。その他に次のようなことが指摘できる。道教と仏教 宗教と思想では、漢代の儒教の隆盛に代わって、西方から伝来した仏教と、中国固有の道教がともに発展した。太武帝は道教を保護し、仏教に対しては廃仏と言われる厳しい弾圧を行ったが、次の文成帝から仏教保護に転じ、その結果、北魏時代の都の平城近くに雲崗、洛陽に遷都した後にその郊外に竜門という、中国の仏教文化を代表する石窟寺院が建設された。

科学技術の発展 漢及び三国時代の魏を通じて、中国の科学技術の出発点といえる新たな文化が芽生えた。北魏の科学技術は南北朝時代の北朝にも受けつがれていく。その代表的業績としては、賈思勰(かしきょう)の農業技術書『斉民要術』、酈道元の地理書『水経注』があらわれたのがこの時代である。