盧溝橋事件

1937年7月、北京郊外の盧溝橋で日中両軍が衝突。いずれかの発砲から始まった偶発的な衝突であったが、日本軍は全面的な戦闘に突入する口実とし、日中戦争の契機となった。日本政府は自衛のための出兵としてはじめ北支事変と称し、際2次上海事件以降の1938年9月からは支那事変といった。

日中戦争の勃発

盧溝橋 GoogleMap

なぜ日本軍が北京郊外にいたか なおこの時の日本軍とは、支那駐屯軍といい、義和団戦争(北清事変)後の1901年に締結された北京議定書で清が外国軍の北京などへの駐屯を認めたときに設置された軍隊。その後、列強はほとんど撤兵したが、日本はこの時の駐屯権を邦人保護を理由に継続して北京及び天津などに支那駐屯軍を置き、演習などをつづけていた。支那駐屯軍は、満州に駐屯する関東軍とは別な海外駐屯軍であって、両者に指揮命令関係はない。関東軍は1931年に満州事変を実行して満州全域を支配下に収め、満州国建国をリードし、さらに熱河作戦で満州国の領土を拡張し、さらに隣接する内蒙古にも侵出を図った。

支那駐屯軍の増強 満州事変は1933年5月の塘沽停戦協定でいったん停戦が成立が成立したが、支那駐屯軍は関東軍に対抗する形で、中国の華北地方への侵出をはかり、1935年頃から華北分離工作を開始した。政府・軍中央も華北の豊かな資源を獲得する意図でそれに追随して支那駐屯軍の増強を進め、1936年5月には一挙に3倍の約5600に増兵され、盧溝橋近くの豊台にも駐屯するようになっていた。それに対して中国側は抗議したが、日本は無視して実戦さながらの演習をくり返し、いつ衝突が起こっても良いように準備していた。

盧溝橋について

盧溝橋は北京(当時は北平といった)西南部郊外の永定河に架かる橋で、金代の1189年に完成し、元代にマルコ=ポーロがこの橋を渡ったことが『東方見聞録』にも現れる名所である。盧溝橋と蘆溝橋が長い間混用されてきたが、1981年に中国政府が橋のたもとに立つ清の乾隆帝直筆の「盧溝暁月」碑を尊重して、盧溝橋に統一することを決定した。<秦郁彦『盧溝橋事件の研究』1996 東京大学出版会 p.112>満州事変から日中戦争へ

日本は、満州事変の後、1932年に満州国を傀儡政権として成立させた。中国国民党政府は当然、日本の侵略行為として国際連盟に提訴、リットン調査団が派遣された。その間も日本は上海事変(第一次)など軍事行動を続けたため国際的非難が強まり、国際連盟で満州国否認決議が可決されると、日本は国際連盟を脱退、国際的孤立の道を歩むこととなった。しかし、満州国の統治には困難が伴い、また想定したほどの経済的効果もあがっていなかった。日本国内には満州国の権益は日本の生命線であるとの主張が強まり(「満蒙問題」と言われた)、そのため、まず関東軍は1933年2月、満州国に隣接する熱河省に軍を進出させ(熱河作戦)、満州国に編入し、さらに山海関をこえて中国本土に侵攻した。中国の南京にあった国民政府の蔣介石は、国内での共産党との内戦を重視し、日本軍との妥協を図り、同年5月、塘沽停戦協定の締結に応じた。これによって日本軍は長城線まで後退したが、熱河省を含む満州国を中国が承認するという結果となった。

華北分離工作 中国本土の駐留軍である支那駐屯軍は、関東軍に対抗するような形で、満州国の治安を安定させるとともに、豊富な地下資源などを獲得することを目指ず華北への侵出を主導する形するようになった。支那駐屯軍は関東軍と連携しながら華北に親日政権を樹立して中国政府と分離させ、日本が実効支配することを策して華北分離工作を進めた。1935年に梅津・何応欽協定を結んで華北一帯の中国軍を撤退させ、抗日運動は禁止されることになった。内蒙古に関しても同様の土肥原・秦徳純協定が締結された。こうして華北の中国軍を撤退させた上で、同年、冀東防共自治政府を傀儡政権として樹立させ、華北を南京の国民政府から分離させることに成功した。それに対して国民政府は、冀察政務委員会を作って華北の治安維持にあたらせた。

抗日運動の活発化 しかし、このような侵略に対して、まず1935年8月に中国共産党が八・一宣言を出して国民党に抗日を呼びかけ、年末には北平での十二・九学生運動をきっかけに全土で抗日運動が活発化した。

この中国における抗日運動の高揚に対して、危機感を抱いた日本軍部は「暴戻な中国に対して膺懲を加える」(無礼な中国をこらしめる。暴支膺懲と云った。)を掲げて、軍事行動の機会を狙っていた。また国内の多くの世論も満州を守るために、中国との戦争もやむをえないという世論が強まっていた。そのような中で1936年の二・二六事件を契機に、国内で軍部が政治中枢を握る態勢が出来上がり、あとは中国側の冀察政権軍を攻撃する、何らかの口実を得るだけとなった。

盧溝橋事件の勃発

そのようななか1937年7月7日、盧溝橋駐屯の日本軍に対する一発の銃撃があった。どこから発砲されたのかは当時も不明であり、現在も解明されいない。北平に駐屯する支那駐屯軍司令部では軍事行動には慎重で、収束のための交渉を始めたが、盧溝橋に駐屯する現地部隊は交戦の準備に入った。夜半過ぎ(8日午前3時)、近くの一文字山で中国軍側から発砲があり、日本軍は牟田口連隊長の判断で午前5時30分、応戦を開始、県城周辺の中国軍を攻撃した。これが盧溝橋事件と言われるできごとで、 この一日の戦闘での死傷者は、日本軍は戦闘参加510人、戦死10人、負傷30人だったのに対し、中国軍側は死傷者180人(うち死者60人)と報告されている。<秦郁彦『前掲書』p.218>最初の一発が意図されたものであったかどうかは不明であるが、ここから事実上の全面的な日中戦争へと突入することとなった。現地の北平の総領事館や日本軍幕僚は冀察政府軍司令官宋哲元を相手に停戦交渉を粘り強く続けたが、天津の支那駐屯軍にはこの機会に中国軍に「一撃」を加えるべきだという積極論が強く、また満洲の関東軍の参謀長東条英機は「重大な関心を有している」として暗に日中の開戦への圧力をかけていた。東京の参謀本部にも拡大派、不拡大派の議論があったが、概して問題を政治主導ではなく軍事主導で解決する雰囲気が強く、政府・外務省は後手に回る傾向が強かった。現在からみれは、日本側に、西安事件以降、国民党と共産党の抗日統一戦線の動きが急速に強まっていることなどを重視する客観的な視点が欠けていたのではないかとも思える。

日中双方の動き

1937年7月7日、支那駐屯軍と宋哲元の第二十九軍の間で盧溝橋事件が発生すると、翌8日、中国共産党の毛沢東、朱徳ら紅軍の最高幹部は、北平の宋哲元に対し「・・・全軍を激励して北平・天津の防衛のための戦い、華北防衛のために戦い、祖国の寸土たりとも日本侵略者の占拠にゆだねることなく、国土防衛のために血の最後の一滴まで流されんことを」願うという激励の電報を送った。中国紅軍が宋哲元に対日抗戦への奮起を促したことは、北京の学生に大きな影響を及ぼし、彼らも宋哲元への全面支援に参加していった<笠原十九司『通州事件』2022 高文研 p.187>。蔣介石は7月8日の日記に「倭寇(日本軍)は盧溝橋で挑発に出た。日本はわれわれの準備が未完成の時に乗じて、われわれを屈服させようというのだろうか、日本が挑戦してきた以上、いまや応戦を決意すべきであろう」と記した<臼井勝美『新版日中戦争』2000 中公新書 p.44,60>。7月13日に蒋介石は国民党総裁として、北平の宋哲元に電報を送り、中央(南京)と共同一致して戦うことを促し、宋哲元も抗戦の意思を表明した。

7月11日、現地ではようやく停戦交渉がまとまり、いったん衝突は収まったかに見えた。しかし、同じ7月11日に東京では近衛文麿内閣が、「重大決意表明」を発表、華北派兵を決定し、事態を「北支事変」と命名した。近衛内閣の声明では「今次事件は全く支那側の計画的武力的抗日なること最早疑いの余地なし」と断定し、今回の派兵は「従来我国が北支に於て保有せる駐兵権に基づく派兵ではなく、・・・支那側の計画的武力的抗日に対する帝国政府の自衛権の発動に基づくものであり、満州事変、上海事変の出兵と同様の性質ものもで、派兵の意義は頗る重大」と強調した<臼井勝美『新版日中戦争』2000 中公新書 p.68>。

盧溝橋事件の拡大

ギリギリの停戦交渉は続き、日本側は最終的な停戦条件として、中国側の冀察政権の軍司令官(宋哲元)らの陳謝などの条件を示したが、蔣介石はそれを拒否し全面抗戦を決意し、宋哲元に北平・保定の地域での抗戦を命じた。蒋介石が最も恐れたのは、宋哲元が単独で日本軍に妥協することであったと思われる。宋哲元は蒋介石の指令をあしらいながら、冀東政府配下の保安隊に働きかけ、抗日戦の態勢をつくっていった。日中両軍は7月25日には北平と天津の中間の鉄道駅廊坊で、26日には北平の広安門で、衝突を繰り返しながら戦意を高めていった。7月27日、北平の南苑に北京の学生の決起部隊を含む中国軍が集結すると、それに対し、支那駐屯軍は「平津(北平と天津の意味)平定作戦」を発令、天津、通州などから兵力を動員して総攻撃を開始した。この戦闘は北平での最大の規模の衝突となり、中国軍に約5000人の戦死者を出した。戦死者の中には、北京や天津で抗日運動に参加した大学生たちが多く、その死は中国市民の中に抗日の思いをさらに強くした。このとき、「平津作戦」に参加するため北平の東方二十キロほど離れた通州から、日本軍守備隊も参加した。そのため通州の防備が手薄になっていた1937年7月29日未明、冀東政権の保安隊が反乱し、日本兵と200人以上の日本人・朝鮮人の居留民が殺害されるという通州事件がおきた。これは冀東自治政府支配下の各地の保安隊が一致して「平津作戦」との戦いに立ち上がったものであったが、通州では日本軍がほぼ不在であったことと、通州が冀東政府の密貿易やアヘン・ヘロイン売買の中心地だったため憎悪が増幅されたことなどによって、日本人・朝鮮人の居留民の約二百に以上が虐殺されるという悲惨な事件となった。

この事件は日本国内の新聞で広く報道され、中国人に対する敵愾心が燃え上がり、「暴支膺懲」というスローガンが侵略戦争の本質を覆い隠す役割を担わされることとなり、日本は一気に戦争へのムードが盛り上がることとなった。さらに上海で海軍将校が殺害されたことをきっかけに、8月13日には上海で第2次上海事変が起こって)日本軍は華中に出兵し、事態は日中戦争の全面的な段階へと突入ていった。

<まとめ>

盧溝橋での衝突は多分に偶発的な要素が強かったが、現地交渉では停戦協定がまとまっても中央政府の意向と一致せず、妥協に至らなかった。ここで問われるのはどちらが先に発砲したか、と言うことではなく、偶発的衝突を全面的な戦争にならないよう、収束できなかったのか、と言うことである。現地と中央の意思疎通、状況判断の食い違いは日中双方にあったと思われるが、特に日本の動きは重大な外交問題であるにもかかわらず、軍の中の拡大派に同調し、政治主導で解決する姿勢が欠如していたことは禍根を残すことになった。また、近衛内閣は派兵目的を従来の居留民の保護という限定的なことではなく「自衛権の発動」であるとし、満州事変にまでまで遡らせて正当化している点は注目すべき点である。これ以降、日本軍の外地覇権はすべて「自衛権の発動」の言い分の下で行われていくこととなる。それらの問題点を盧溝橋事件の学習から考えていくことにこの学習の意義があると考える。

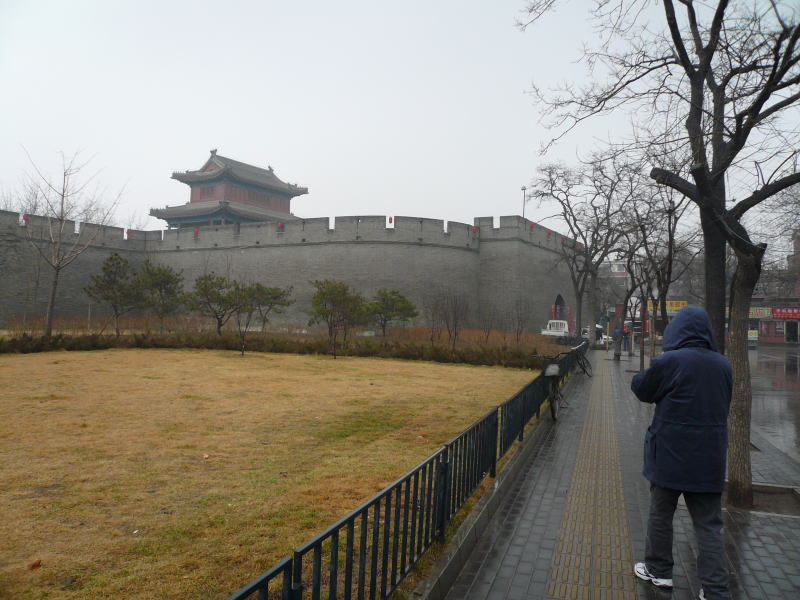

盧溝橋事件の跡を訪ねて

2007年3月3日 盧溝橋と宛平城を訪ねた。

現在の盧溝橋

西岸からの宛平城。対岸左手に日本軍演習場があった。

宛平城

盧溝橋のたもとにある宛平城 城門と市街

城門の壁には今も盧溝橋事件の時の銃弾あとが残ると言うが、確認できなかった。

盧溝橋戦争博物館

宛平城内にある盧溝橋戦争博物館。静かな館内で、抑えた展示だと感じた。訪れる人は少なかった。