アンベードカル

インドの不可触民解放運動の指導者。不可触民(ダリト)の分離選挙を主張してガンディーと対立した。ヒンドゥー教を差別の根源にあるとして捨てて、仏教に改宗した。インド独立後、1950年に制定されたインド憲法を起草した。

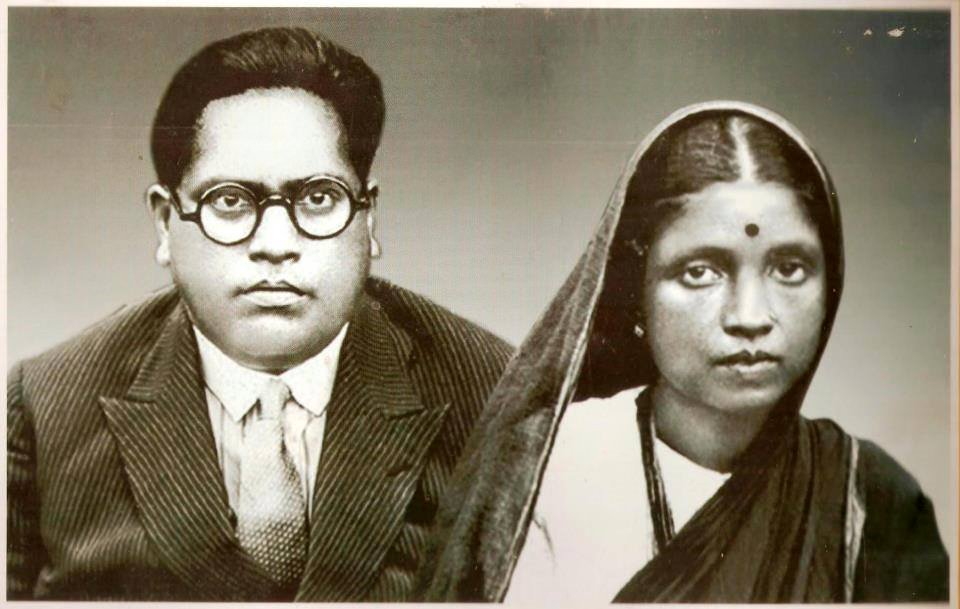

アンベードカルとその妻 1934年

Wikimedia Commons による

インドのインドの反英闘争(20世紀)では、日本ではガンディーの名はあまりにも大きく、ある面では偶像化されているが、不可触民の解放という点ではガンディーと鋭く対立しながら、それに劣らない重要な活動をしたのがアンベードカルであった。日本ではまだ知名度は低く、教科書の扱いも小さいが、本国インドでの評価とともに近年日本でも関心が高まっている人物なので、その生涯についていくつかのポイントを紹介する。くわしくはダナンジャイ・キールの『アンベードカルの生涯』などを参照してください。

差別との闘い

バラモンが権威を持つカースト制度が根強いヒンドゥー社会では、不可触民は触れたり、見るだけで不浄になるとされ、動物の屠殺や清掃などの労働にしかつくことができなかった。また、道路や飲み水も一般カーストのものは使うことができなかった。アンベードカルはそういう差別に敢然と立ち向かい、不可触民に使用を禁じられている道路や貯水池の水の使用を開放せよという反バラモン運動を展開した。Episode 弁当が穢れる?

1891年、アンベードカルが生まれた家は、マハールと呼ばれる戦士族で、東インド会社の傭兵となっていながらも不可触民とされた種族であった。不可触民の中では比較的恵まれていたので教育を受けることもできたが、子供の頃、他の街で井戸の水を飲もうとして拒否されたことや、ある時、姉が髪を切ってくれる本当の理由を知ってショックを受けた。同じ宗教を信じ、同じ村に住みながら、水牛の頭でも喜んで剃る床屋が、剃刀が“穢れる”といって拒否していたからだった。ボンベイに出て小学校に入ったがそこでも不可触民とされている現実に直面した。ある日、教師がめずらしく彼に黒板の前に出て問題を解かせようとすると、教室中が大騒ぎになり他の生徒が一斉に黒板の前に置いてある自分の弁当をとりに走り出した。彼が黒板に近づいて自分たちの弁当を“穢す”前に、どけようとしたのだ。少年時代はその屈辱に耐えねばならなかった。<ダナンジャイ・キール/山際素男訳『アンベードカルの生涯』2005 光文社選書 p.29-30,33>アメリカとイギリスなどへの留学

日常的な差別は続いたが、成績優秀だったアンベードカルには、バローダ藩王の不可触民への優遇策もあって、奨学金を得てボンベイのカレッジで学ぶことが許された。1912年、カレッジを卒業する頃には1909年のモーリー=ミントー改革と言われるインド統治法の改正に正面から反対する論文を書くなど、インドの独立運動に関心を深めていた。卒業後、バローダ藩王がアメリカのコロンビア大学への留学生募集に応募し、選ばれて1913年に留学した。ニューヨークでの生活を送りながら、教育の重要さとそれが許されない祖国の不可触民の現状に強い憤りを感じるようになった。またアメリカ合衆国憲法や黒人奴隷解放運動を知り強い刺激を受けた。さらにロンドン大学で経済学を学んで、1917年に帰国した。帰国後アンベードカルは経済学の教授として学究生活を送るつもりだったが、当時のインドの情勢は、不可触民でありながらロンドン大学・コロンビア大学両大学博士号、ボン大学留学という肩書きと、弁護士資格を有する彼を運動の先頭に引きずり出さずには置かなかった。そのころインド独立運動の主流は国民会議派のガンディーであり、さらにジンナーがムスリムを代表して分離運動をすすめており、イギリスもそれらの運動を弾圧したり、懐柔しながら分割統治の策謀を続けている情勢だった。アンベードカルは不可触民の立場で運動を開始したが、次第にガンディーとの考え方の違いが明らかになっていった。

ガンディーとの違い

ガンディーは基本的にはカースト制と四ヴァルナの信奉者であった。彼はカースト制をそのままにして不可触民制だけを廃止しようとした。ヒューマニストとしての彼はこれら抑圧された人々に心から同情し、カーストヒンドゥーたちの手によってひどいめにあわされていることに心を痛めた。そのためには、不可触民を第五位のカーストの地位に引き上げるのがよい、と考え、オーソドックスヒンドゥーの資本家たちを刺激しないように注意深く進めようとした。それに対してアンベードカルは、ガンディーのやり方は改良主義的であり、この社会を根本から建て直すことにはならない、と考えた。アンベードカルは不可触民の出であり、不可触民が考え、感じるように彼もまた考えることができた。カーストヒンドゥーへの依頼心を厭い、カーストヒンドゥー改革家の恩着せがましさに我慢がならなかった。「奴隷に、おまえは奴隷だといえ。そうすれば反逆するだろう」これが彼のスローガンだった。また、ガンディーのイギリスと闘え、という姿勢にも反発した。アンベードカルの目的は不可触民の人間的権利の回復であり、そのためにはカーストヒンドゥーとは闘うが、イギリスは敵にするのではなく協力する方が賢明だ、と考えた。<ダナンジャイ・キール『前掲書』p.65-66>

不可触民解放運動

1927年3月19日と20日、アンベードカルはボンベイ近郊のマハードで、ヒンドゥー教徒がチャオダール共同貯水池の水を不可触民が使用することを妨害したことに抗議する集会を開き、1万人の参加者を前に演説した。人々は水が飲めないため水を買わなければならない、と訴えた。アンベードカルは自ら貯水池の水を手に掬って飲み干し、不可触民への差別への抗議の意志を示した。ヒンドゥー教徒は、不可触民は聖なる牛を殺し、その肉を食い、皮を加工して生きている不浄な人々であると信じていたので、彼らが触れたことで水源地が穢れたといって怒り、集会を襲撃しアンベードカルもけがをした。マハードのヒンドゥー教徒はその後、貯水池に牛の糞や尿を入れた壺を沈め、水を浄化したという。 → 牛(インド)の項を参照『マヌ法典』を焼く 1927年12月25日、アンベードカルはマハードの近くの町で集会を開き、「チャオダール貯水池の水を飲めなかったからといって、われわれは滅びはしなかった。人間であることを証明するするために、今われわれは貯水池に向かおうとしている」と呼びかけた。演説はフランス革命から説き起こし、人間は生まれながらにして平等であり、社会的、宗教的、政治的特権に反対する基本的人権を有することを訴えた。この基本的人権の擁護こそ政治的な目的であり、不可触民の廃止と異カースト間の食事を認めるだけではこの社会的不正を無くすることはできない、裁判所、軍隊、商業などすべての仕事がわれわれに解放されなければならない。ヒンドゥー社会は平等の実現とカースト制の消滅の上に再建されるべきである、という大会決議は「人権宣言」であった。大会は最後に、ヒンドゥーイズムの象徴である『マヌ法典』に最も激しい批判と攻撃を加え、夜になってついに人々の怒りと興奮は頂点に達し『マヌ法典』を焼き捨てた。<ダナンジャイ・キール『前掲書』p.87> → 『マヌ法典』の項を参照

アンベードカルの分離選挙要求

1928年、アンベードカルはボンベイの公立法科大学教授に就任、そのころ始まったイギリスのサイモン委員会に協力し、被抑圧民の権利獲得を実現しようとした。そのような姿勢はヒンドゥー教徒多数派とインド国民会議派からは非難されたが、彼は信念を曲げずサイモン委員会の諮問に答え、不可触民への分離選挙の必要を訴えた。それはイスラーム教徒が要求する分離選挙と同様に、不可触民をヒンドゥー一般と区別し、不可触民の代表は不可触民が選ぶべきだ、という主張だった。(引用)アンベードカルの要求は、今日の言葉でいえば、アファーマティヴ・アクションにつながるものである。すなわち、差別されてきた人々と、有利な状況に置かれてきた人々が、平等の条件で政治的、経済的に競争するといつまでたっても差別はなくならないから、被差別階層の人々に有利な措置を講じよう、というのである。とくに、これからつくられる議会では、不可触民だけが選挙権、被選挙権とも持てるような特別枠を設けよう、という。そうでなければ、不可触民が撰ばれて議員になることはありえない。それが彼の‘分離選挙’の主張であった。<長崎暢子『ガンディー』1996 岩波書店 p.177>

アンベードカルとガンディーの対立

ヒンドゥー寺院解放運動 1930年にはガンディーは「塩の行進」を開始したが、アンベードカルはそれに対抗するように、「寺院解放運動」を開始した。ヒンドゥー寺院はそれまで境内に不可触民が立ち入ることを禁止していたのである。不可触民は同じヒンドゥー教徒であるのに寺院の外から礼拝することだけが許されていた。彼はサティヤーグラハと称して、ナーシクのヒンドゥー寺院を1万5千人の不可触民で囲んで行進した。第1回英印円卓会議 ガンディーとアンベードカルの運動の高揚は、当時、世界恐慌が始まり、ナチス・ドイツの台頭など困難な局面に立たされていたイギリス当局の対インド政策を、独立承認という妥協に方向に転換させた。しかしあくまでイギリスにとって有利な形で進めなければならないと考え、インド民族運動の諸勢力を分断し、懐柔するために1930年11月、第一回英印円卓会議をロンドンで開催した。インド国民会議派とガンディーは出席を拒んだが、アンベードカルは参加し、不可触民の総数はインドの5分の1をしめ、イギリスやフランスの人口に匹敵すると指摘し、ヒンドゥー教徒やムスリムと分離した選挙区を設け、不可触民が自らの代表を選出する権利を主張した。アンベードカルの演説は好意的に迎えられたが、会議そのものはヒンドゥーとイスラーム、不可触民の駆け引きに終わり、国民会議派不在で実質的な解決策を出せずに、イギリス議会に調停を委ねて31年1月、休会した。

Episode ガンディーを動かした言葉

1931年8月6日、第2回英印円卓会議に出発するまえガンディー(62歳)はアンベードカル(40歳)に会った。そのときアンベードカルは「犬や猫のようにあしらわれ、水も飲めないようなところを、どうして祖国だとか、自分の宗教だとかいえるでしょう、自尊心のある不可触民なら、誰一人としてこの国を誇りに思うものはありません。」と述べた。その言葉はガンディーを激しく撃った。不安を抱きはじめたガンディーに、アンベードカルは分離選挙の提案を語った。それに対してガンディーは「それは明らかに自殺行為です。」と答えた。<長崎暢子『ガンディー』1996 岩波書店 p.179-180/ダナンジャイ・キール『前掲書』p.135-136>第2回英印円卓会議

第2回英印円卓会議は1931年9月7日に開催された。このときはガンディーも参加し、アンベードカルは直接ガンディーと激しい議論を展開した。議論はコミュナルごとの分離選挙を認めるかどうかに絞られてゆき、アンベードカルとイスラーム教徒の代表は分離選挙に賛成したが、ガンディーは頑なに反対した。孤立したガンディーはついに席を立ってインドに帰ってしまった。インドのコミュナル対立は、イギリスの分割統治に利用される形となり、独立に向けての統一した動きを形成できないで終わった。帰国したガンディーは反英運動を再開したことで逮捕され入獄した。コミュナル裁定 1932年8月、イギリスのマクドナルド挙国一致内閣は「コミュナル裁定」を決定しアンベードカルの分離選挙を認めた。ガンディーは不可触民に特別枠を認める分離選挙はかえって不可触民に対する差別を固定化することになり、永遠に解決できなくなると考えた。またこのコミュナル裁定ではムスリムにも選挙枠を与えており、要するに「インド社会を宗教や階層によって」12の選挙区に細分する、というもので、これによって各社会集団(コミュニティ)を固定させようとするものだった。

プーナ協定

国民会議派とガンディーは、少数派保護の名目でヒンドゥー勢力が多数を占めることをできなくする‘分割統治’そのものであると強く反対し、ガンディーは獄中で「死に至るまで」の断食を宣言した。この宣言は国中を震撼させ、アンベードカルに妥協するよう圧力が強まった。4日目にガンディーが急に衰弱し重体に陥ると、ついにアンベードカルは分離選挙の要求を撤回した。結局、アンベードカルとヒンドゥー代表は1932年9月24日「プーナ(プネー)協定」を結び、分離議席をなくす代わりに不可触民だけが立候補できる議席を設けるが選挙権は他の選挙区と同じくヒンドゥー全体が持つという‘留保議席’を増やすことで妥協が成立した。この件があってガンディーは不可触民の問題の解決がインドにとって最も重要であると認識するようになり、不可触民をハリジャンと呼んでその解放をめざすハリジャン運動を開始する。Episode 断食中のガンディーと会見

コミュナル裁定からプーナ協定にいたる緊迫した交渉は、ダナンジャイ・キール/山際素男訳『アンベードカルの生涯』にあますところなく記されているが、1932年9月22日夕方のガンディーとアンベードカル夫たちの直接会談のシーンを抜き書きしておこう。(引用) その夕刻、遂にアンベードカルとガンジーの直接会見が行われることになった。ガンジーは監獄の内庭の、大きなマンゴーの木陰に、粗末な囚人用ベッドに横たわっていた。…………アンベードカルが現れ、ベッドに近づくと息苦しいまでの期待が人々の眼と無言の口にあふれ出ていた。この複雑な静寂にアンベードカルが動じないでいられるだろうか。…………外には国を挙げての狂気のような熱望が渦巻き、内には異様な静けさに包まれた。恐るべき神秘的魔力を持って強大な相手をことごとく巻き込み、足下にひれ伏せさせて止まぬ不世出の偉人が彼を凝視していた。断食で衰弱していたとはいえ、ガンジーの偉大な精神性と、外界の熱狂の谷間に挟まれ、その重圧に耐えられるものは稀であったろう。だが、不可触民アンベードカルは、何よりも彼の同胞を愛し、その至福のために一身をなげうっていた。すでに死を決意した偉人の痛々しい姿を前に、彼の眼には涙が溢れかけた。彼の内には一瞬総てを投げ出し、ガンジーの手を握りたい衝動が駆け抜けたかも知れぬ。しかし、彼にはもっと重い使命があった。ガンディーの分離選挙を総ての議席に適用する、とは分離選挙ではなくなることを意味するが、アンベードカルはそれを受け入れた。そのかわりにあらかじめ不可触民の議席数を保障するという留保制度を一定期間取り入れることをガンディーが受け入れた。この合意を受けて、国民会議派とアンベードカルはただちに具体的な議席配分、留保の期限について協議を開始した。しかしアンベードカルはそのいずれでも主張を曲げず、たびたび断食中のガンジーの意見を聞かなければならなかった。特に保留期間はレファレンダム(国民投票)できめるとなったが、それを何年後にするかで暗礁に乗り上げた。国民会議派は5年を主張し、アンベードカルは10年以上の後を主張した。再びアンベードカルはガンディーのベッドに行く。ガンディーは5年後のレファレンダムを求め「五年か私の命のどちらかを選んでくれ」と最後通牒ともいうべき言葉を吐いて眼をつぶった。討議の場にもどったアンベードカルは翌日までがんばったが、その場の誰もがアンベードカルの頑迷にあからさまにいやな顔をする雰囲気の中で、遂にレファレンダムの時期は決めずに協定を結ぶことで折れた。こうしてプーナ協定は成立し、アンベードカルとガンディーの側近のラージャーゴーパーラーチャーリヤ、ラジェンドラ=プラサドなどの国民会議派が署名した。

アンベードカルはガンジーの傍に座り、低い静かな声で語り始めた。

「マハトマジー、あなたは私たちにとてもつらくあたりますね」

「それが私の定めなのだ。どう仕様もないのだ」

ガンジーはつぶやくようにいった。

アンベードカルはこれまでの総ての状況と彼の見解をじっくりと述べた。彼の真摯な、敬虔な話し方にガンジーは心を動かされた。ガンジーはアンベードカルの要求の正当性に納得したようであった。ガンジーは遂に答えていった。

「良く判った。博士。私はあなたの味方だ。あなたの話し方にほとんど異論はない。でも、あなたは私の生命を気遣っているといってくれたね」

「もちろんですとも。あなたが私の同胞のために献身してくだされば、あなたは私たち階級の英雄になるでしょうよ」 「そうかね。それならけっこうだ。では、これだけは実行してくれ給え。それで私の生命も救われるかもしれないのだから、ね。あなたが裁定のあたえた権利を失いたくないと思っているのは良く知っている。だから私もあなたの選挙方式を受け入れるが、その方式を変則的なやり方でなく総ての議席に適用してはくれまいかね。あなたは生まれながらにして不可触民だが、私は自ら不可触民を名乗ったものだ。お互いにひとつなのだよ。どんなことをしてでもヒンズー社会を分裂させたくはないのだから」

ガンジーは苦しい息の下から懸命に語った。

アンベードカルはガンジーの提案を受諾し、会見は終わった。

<ダナンジャイ・キール/山際素男訳『アンベードカルの生涯』2005 光文社選書 p.163-164>

プーナ協定はガンディーにとってもアンベードカルにとっても不満が残るものの、ギリギリの合意であった。イギリスもその合意に沿って1935年に新インド統治法を制定、留保制度などの合意点は戦後のインド憲法にも引き継がれることとなる。1937年に新インド統治法のもとでの中央立法府と州議会の選挙が実施されると、国民会議派が勝利したため、少数派となったムスリム連盟は危機感を持ち、コミュナル対立は激しくなる一方だった。ガンディーは一貫してヒンドゥーとムスリムを一体としたインド独立を望んだが、両派の対立は流血の惨事となることも多く、イギリス当局も苦慮することなった。

第二次世界大戦

そのような状況の下で、1941年12月、日本がハワイ及びマレー半島を攻撃、第二次世界大戦の戦火が東南アジアに広がると、イギリスは植民地防衛のためにインドに多大の負担をかけることになった。それに対してガンディーと国民会議派は独立実現の好機ととらえ、インドを立ち去れ運動を開始した。アンベードカルはそれに反対し、ムスリム連盟とともにイギリスを支持した。イギリスにとってもインドの協力が不可欠となる情勢の中でその独立を承認する動きが強まった。大戦末期の1945年7月に成立したイギリス労働党アトリー政権は、独立承認に動き、インド側との調整を重ね、ついに分離独立と決まり、インドは1947年8月15日、インド連邦として独立した。課題は新憲法の制定であったが、制憲議会に提出する原案の作成を任されたのがアンベードカルだった。インド共和国憲法の起草

臨時政府首相ネルーはアンベードカルに法務大臣としての入閣を求めた。アンベードカルはそれを了承、ガンディーとの和解の要請にも応じ過去の争いを忘れて協力することを約した。8月29日には制憲議会の憲法草案起草委員会の議長に任命された。不可触民が初代法務大臣として憲法の起草にあたることは、インド史上偉大なことで「インドは長い年月の罪を償うため、最も虐げられ非道な扱いを受けてきたカーストの中から、自らの「新しいマヌ、新しい法典作者を選んだのである」<ダナンジャイ・キール『前掲書』 p.283>この間、インド・パキスタン分離独立のあおりで何十万もの人が暴力にさらされて犠牲になった。人々はガンディーの非暴力に不信を抱き始め、会議派領袖の一人は絶対非暴力のガンジズムはインド分割に極めて大きな責任があると発言した。そのような中、ガンディーはムスリムとヒンドゥーの和解の祈りをこめ、破壊されたモスクの修復を求めて断食に入った。その結果、政府は修復費としてパキスタン側に5億5千万ルピーを支払った。このような激動と混乱が続くうち1948年1月30日、狂信的なヒンドゥー教徒によって突如暗殺された。アンベードカルはその死に対して一言も語らなかった。

1948年2月終わりにアンベードカルは憲法草案を仕上げ、制憲議会議長に提出した。憲法草案は半年間公示され、11月4日に制憲議会に上程された。315条8付帯条項からなる憲法案について審議され、アンベードカルは大統領制と議会制度、中央と州の二重形態などについて説明した。条文は次々と採択され、11月29日には第11条、不可触民制の廃止は大歓迎の中で採択された。制憲議会は1947年8月から2年3ヶ月、議会に上程されてから1年間、精力的に審議を続け、草案に7600以上の訂正を加え、1949年11月26日、採択された。インド憲法は1950年1月26日に施行され、正式にインド共和国が発足した。 → インド共和国憲法についてはインド共和国を参照

アンベードカルと仏教

アンベードカルは不可触民解放の闘いを続ける中で、ヒンドゥー教への批判を強め、仏教への関心を強めていた。インド憲法の制定という大役を終え、心身共に疲労を重ねるなかで仏教への回心は確固たるものになっていった。彼は仏教は形としては消滅したが、その精神的な力はいぜん存在している、と感じていた。では何故インドで仏教が衰えたのか、アンベードカルはある講演で次のようにいっている。インド仏教衰退の原因 ヒンドゥーイズムがヴェーダの宗教の段階からブラーミズム(バラモン崇拝)に変質した時期に生まれたのが仏教であった。ブラーミズムは不平等を説いたが仏教は平等を説いた。その仏教がインドで衰亡した理由は、まず反仏教的思想を強力に打ち出したヴィシュヌ派およびシヴァ派が仏教的儀式と風習を真似たこと、14世紀のアラー=ウッディーン=ハルジー(デリー=スルタン朝二番目のハルジー朝のスルタン)の侵入によりビハール地方の仏僧数千人が虐殺され、生き残ったものもチベット、中国、ネパールなどへ四散し、仏教徒の大半はヒンドゥー教にはしってしまったこと、仏教は実践が難しくヒンドゥー教は難しくなかったこと、などを挙げた。その後も各地で講演し、不可触民にヒンドゥーイズムを批判し仏教への改宗を説くようになった。 → インドの仏教衰退

ヒンドゥー法制定 インド憲法の制定の次にアンベードカルはインドの民法にあたる「ヒンドゥー法」の制定に努力していたが、彼が主張した「結婚と離婚」の自由の項目などが除かれ骨抜きとなって議会を通過したため、彼は法務大臣を辞任し、野に下った。1952年の総選挙ではアンベードカルの独立労働党や社会党などの野党は、ネルー率いる国民会議派に大差で敗れた。しかしその後も体力の衰えにもかかわらず精力的に不可触民差別問題に取り組んだ。

仏教復興事業

アンベードカルが最後に取り組んだのがインドでの仏教の復活という大事業だった。1954年12月にはラングーンで開かれた第3回世界仏教徒会議に参加し演説した。そこでも批判精神を忘れず、ビルマとセイロンの仏教は行事にあまりに金をかけすぎている、その豪奢さは仏教徒は無縁のものだと批判し、そのうえでインドの仏教復興に取り組むと宣言した。帰国後ラングーンから持ち帰った仏像をプーナに建造した仏教寺院に寄進し、盛大な除幕式を行った。インドで仏教が衰亡して1200年目にブッダの像がブッダの子らのもとに戻ってきた。アンベードカルは仏教寺院の建設、仏教大学の設立、仏教信仰への手引きの編纂などの取り組みを開始した。人々の関心はアンベードカルがいつ仏教に改宗するか、に集まった。1956年5月、即ちブッダ(仏陀)2500年祭を記念して仏教に帰依すると期待された。彼は、『ブッダと仏教』などの著作の完成に心血を注いだが、糖尿病が進行するなか、10月14日にナーガールジュナ(竜樹)がかつて仏教を広めた歴史的な町ナグプールで改宗式を行うと表明した。

仏教への改宗式

1956年10月14日、ナグプールでの入信式でアンベードカルは妻とともに白いドーテ(インド式腰巻)と白い上着に身を固めて会場に入った。30万の参会者の集まった会場には壇上に仏壇が安置され香が焚かれた。(以下、改宗式とはどんなものだったのか、アンベードカルがどんな挨拶をしたのか、見てみよう。関心のない人は飛ばしてください。)(引用)30万を越す人々と注視の中、83歳の老僧チャンドラマニの先導で厳かに式は進められた。仏像の前にひざまずくアンベードカル夫妻にパーリ語で三帰依文(仏・法・僧に帰依する誓い)を唱え、五戒(殺生・偸盗・邪淫・妄語・飲酒に対する禁戒)を授けた。夫妻はマラーティ語でその聖句を復唱し、仏像に白蓮を供えた。かくてアンベードカルの仏教教団入門(改宗)が告げられた。「アンベードカル万歳、ブッダ万歳」の大歓声が会場をゆるがした。<ダナンジャイ・キール『前掲書』 p.334>式後、アンベードカルは壇上から人々に呼びかけた。

(引用)不平等と迫害を意味する古い宗教を捨て今ここに私は生まれ変わった。私は化身の哲学を信じない。ブッダはヴィシュヌの化身だという伝承は誤りであり、かつ有害である。私はもはやヒンドゥーのいかなる男神・女神の信者でもない。私はシュラーッタ(ヒンドゥー教の祖霊祭)を行わない。私はブッダの八正道を厳守する。仏教は真の宗教であり、知識と正道と慈愛の三原理に導かれた人生を今後歩むであろう。<ダナンジャイ・キール『前掲書』 p.335>つづいてアンベードカルは、仏教に入信するものは起立せよと呼びかけた。その声に全員が起ち上がり、アンベードカルに唱和して入信を宣誓した。かくして約30万人の人々がアンベードカルと共に仏教に帰依したのである。

アンベードカルはその後もカトマンズで開かれた第4回世界仏教徒会議で「ブッダとカール・マルクス」という講演をしたり、ブッダガヤ(ブッダが悟りを開いたところ)で開かれた仏誕2500年祭に出席するためにインドを訪れていたダライ=ラマ歓迎式に参加したり、活動を続けていたが、次第に自宅にこもるようになり、12月5日、静かに息を引き取った。その後も、数十万のダリト(かつての不可触民、インド憲法下では「指定カースト」とされた人々)も仏教に集団改宗し、新仏教運動(ネオ・ブディスト)となって広がっていった。<以上、ダナンジャイ・キール『アンベードカルの生涯』による>

現代インドでのアンベードカル評価

1950年1月26日に施行されたインド憲法は、不可触民制の禁止や不可触民も含めたマイノリティの基本権と保護を定めただけでなく、その権利をどのような手段で保障するか明記したことで世界的に注目された。その具体的な内容、留保制度の実施、裁判書による令状発給権を可能にする人権侵害の司法的救済手段などの実現に大きな働きをしたのがアンベードカルだった。(引用)アンベードカルは、1956年に亡くなったが、彼の信奉者たちはアンベードカルが残した数多くのスピーチ原稿、著作を地道に収集し、次世代に伝えるべく、現地語および英語で刊行し続けた。こうした取り組みにより、アンベードカルの名前と理念がインド国内、そして海外のダリトにも知れ渡っていく。いまでは若者世代が仰ぎ見る不動のアイコンであり、人権団体の事務所には、必ずといってよいほど入り口中央に大きな肖像画が飾られている。アンベードカルへの称賛はダリトに限らない。インド政府もアンベードカルの生誕祭を祝い、その名を冠した政策を打ち出し、病院、学校、銅像建設を盛んに行っている。そこにはダリトを取り込もうという政治的意図もあるが、今やインド社会の主流派のなかでもアンベードカルの存在を無視することはできなくなっている。つまりはアンベードカルをどのように扱うか、評価するのか、各自の立ち位置が注目されている。

ダリトの英雄としてダリトの人々だけが熱望しているのではなく、「インド憲法の父」「インド民主主義のパイオニア」のように、「インドのアンベードカル」として讃えられる風潮も目立つ。過去の歴史を思い起こすと隔世の感がある。

日本では一般にガンディーの方が馴染みがあるだろう。だが今後はアンベードカルについても知ることで、インド社会で起きている変化をさらに深く理解することができるのではないだろうか。<鈴木真弥『カーストとは何か――インド不可触民の実像』2024 中公新書 p.241-243>