ガンディー

第一次世界大戦後のインド独立運動の指導者。第一次世界大戦後から国民会議派を率いてインドの独立運動を、非暴力・不服従の理念を掲げ、ヒラーファト運動や塩の行進などの戦術で展開した。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の融合を終生追求し、統一インドとしての独立を望んだが、第二次大戦後の1947年、インドとパキスタンの分離独立という結果となり、翌年、ヒンドゥー至上主義者によって暗殺された。

チャルカで糸を紡ぐガンディー

ガンディーの活動は、大きく分けると、

- 青年期の南アフリカ時代のサティヤーグラハ運動開始

- 第1次非暴力・不服従運動(後半に非協力運動とムスリムのヒラーファト運動との協力)

- 第2次非暴力・不服従運動(塩の行進)

- 第二次世界大戦期の「インドを立ち去れ」運動

1.青年期からサティヤーグラハ運動開始まで

1869(明治2)年、インド西部のカチャワール半島の商業カーストに生まれる。父親はその地方のいくつかの藩王国の宰相を歴任した。母は熱心なヒンドゥー教徒(ヴィシュヌ派)の信仰を持ち、ガンディーは生涯母を思慕し、菜食主義や断食などの教えを守った。ラージコートで小学校から高等学校まで学ぶ。学校でのガンディーは勉強好きだが内気な少年であったという。13歳の時に兄たちと一緒に結婚するが、これは当時の幼児婚の習慣に従ったものであった。妻との間には18歳の時の長男を含め3人の子供をもうけた。1888年18歳の時に弁護士になることを目指しイギリスに留学する。カーストのメンバーから反対されながら決行したことであった。ロンドン大学などで猛勉強して弁護士資格をとり、一旦帰国し、弁護士として活動を開始する。その条件は身体を牛の糞などで浄め(最も清浄なものとされていた)てカーストに復帰することだったのでそれに従った。しかし、インドでの弁護士活動は不慣れのためかうまくいかず、傷心のうちに南アフリカで成功したインド人商人の依頼で1893年にアフリカに渡った。 → カースト制度南アフリカでの活動 当時、南アフリカにはブール人の建てたナタール、トランスヴァール、オレンジ自由国の三国があり、金やダイヤモンドが発見され、インド人移民(印僑)がその労働力として大量にやって来ていた。彼らはクーリー(苦力)といわれて苛酷な年季労働に従い、激しく差別されていた。ガンディー自身もナタールのダーバンからプレトリアに向かう列車で、乗車を拒否されるという目に遭う。さまざまな差別に逢いながら、インド人唯一の弁護士として差別との戦いが始まった。1894年にはインド国民会議派に倣って、ナタール=インド人会議を発足させ、その書記となって活動を開始した。

南ア戦争への協力 1899年に南アフリカ戦争が始まると、ブール人への同情心はあったものの、イギリス市民権を主張するためにはイギリス側に立って協力しようと決断し、インド人を募って野戦病院隊をつくり、前線でも活躍し、イギリス軍から戦功賞を受けるほどだった。

いったんインドの帰ったガンディーは、国民会議派のゴーカレーなどと面会し、そのままボンベイで開業としようとしたが、南アフリカのインド人の状況悪化が伝えられて家族を連れてアフリカにもどり、ヨハネスブルクで新聞を発行したり、郊外に農園を開くなどの活動を開始した。1906年にナタールでズールー人が「反乱」を起こすと、ブール戦争の時と同じように政府軍に加わって鎮圧に向かった。しかしそこで見たものはアフリカ人の「反乱」ではなく、白人による「人間狩り」という帝国主義の現実だった。

サティヤーグラハの開始 南アフリカ戦争に勝利して植民地支配を確立したイギリスは、戦後はインド人への差別待遇は変わらず、かえって強化していった。1906年、トランスヴァール政府(スマッツ提督)が打ち出した登録法はインド人に指紋登録を強制して管理するもので、ガンディーは「暗黒法」として反対する闘いを始めた。その闘いは登録証を集団で焼き払うというもので、ガンディーが編み出した非暴力・不服従運動の始まりだった。ガンディーはその思想をイギリス人思想家ラスキンの著作から着想を得、ヒンドゥー教の『バガヴァッド=ギーター』に述べられている不殺生(アヒンサー)の精神によって根拠づけ、その運動はサティヤーグラハと名付けられた。サティヤーグラハとは‘真理の把持’という意味であるが、その後ガンディーの指導する非暴力・不服従という新たな手法の運動をそのように呼ぶようになる。この1906年12月26日、遠くインドでは国民会議派がカルカッタで大会を開き、四大綱領(英貨排斥・スワデーシ・スワラージ・民族教育)をかかげ、本格的な反英闘争を開始していた。

ガンディーはこの間二度、イギリスに渡り、南アフリカの現状を議会に訴えたが、具体的な回答は得られなかった。イギリスとアフリカの間の航海中、彼はその理念を主著『ヒンドゥー=スワラージ』(1907年)で明らかにした。それは、インドにとって当面はイギリス帝国の枠内での自治の実現をめざすべきであり、暴力的な手法での独立ではなく、非暴力・不服従を意味するサッティーヤグラハによることが「真の独立への道」であると説いた。

トランスヴァール大行進 南アフリカにもどったガンディーはトランスヴァールのヨハネスブルク郊外にトルストイ農場と名付けた共同農場を建設、自給自足の生活のなかでサッティーヤグラハの実践をめざした。しかし、1910年に成立した南アフリカ連邦の一つとなったトランスヴァール共和国ではキリスト教式でない結婚を無効とする法律を定め、事実上インド人の結婚を認めないという措置をとったことでインド人女性の中に反対の声が起こり、再びガンディーは抗議の先頭に立つこととなった。ガンディーは無届け移動禁止の法律に従わず、1913年10月、多数のインド人をつれてナタールからトランスヴァールへの行進を強行した。2000人を超える鉱山夫を率い、4日間にわたって行進を続け、ガンディー自身が3回逮捕されるという弾圧を受けたが政府は行進を止めることができず、結局、インド人移民の要求をすべて認め、インド人救済法を公表した。こうして1906年に始まった南アフリカでのガンディーのサッティーヤグラハは見事な勝利を収め、ガンディーはようやくインドに帰ることを決意した。その頃インドでもガンディーは広く知られるようになり、新たな指導者として期待されるようになった。<南アフリカにおけるガンディーについては、『ガンディー自伝』および、竹中千春『ガンディー』p.29-61 などによる構成>

帰国後、国民会議派に加わる 第一次世界大戦が勃発してから間もない1915年1月、インドに22年ぶりに帰ったガンディーは45歳になっていた。国民会議派の穏健派の指導者ゴーカレーに請われてそれに加わり、アーメダバードにサティヤーグラハの道場をつくって活動を開始、各地をめぐって労働者の争議や農民の反税闘争を指導してインド民衆の心をつかんでいった。

インドでのガンディーは、1917~18年に、ビハール州チャンパーランでのイギリス人農園主の下で搾取された藍プランテーションの農民運動、グジャラート州アーメダバード市の労働争議、同州ケーダ県の農民運動に関わり、非暴力・不服従というサッティーヤグラハ運動を展開し、逮捕されながらも不屈の姿勢で農民・労働者の権利を獲得し、国民会議派指導者として注目され、人望も篤くなっていった。

2.第1次非暴力・不服従運動

第一次世界大戦が起きると、ガンディーはイギリス帝国の一員である上は、イギリス軍に協力する姿勢をとり、新兵徴募運動に協力した。国民会議派もイギリスへの協力により、自治権の拡大を期待した。イギリス政府もオスマン帝国がドイツと同盟したことで、インドの戦争協力は必須となり、1917年、インド担当相モンタギューの名でインドの責任政府実現と自治の拡大に言及、国民会議派はそれをインドの戦後自治約束と受け取った。しかし、戦後に明らかになったことは地方自治に及んだだけであったため不満を強くし、さらに1919年3月、かえって民族運動を弾圧する目的でローラット法が制定されると、激しい反英運動に転化させた。ガンディーは同年4月9日に第1次非暴力・不服従運動(第1次サティヤーグラハ運動)の開始を提言、抗議の意を表すために仕事を放棄しハルタール(同盟休業)を全国に指令し、断食と祈りによってイギリスへの抵抗を呼びかけ、それは大きな運動となってイギリスを追いつめた。しかし、イギリス側は暴力で押さえようとしてガンディーを逮捕し、同年4月13日にはパンジャーブ地方ではそれに抗議に集まった民衆にたいして軍が発砲し、大量に虐殺するというアムリットサール事件が起こった。ガンディーは暴力の発生を抑えられなかったことを「ヒマラヤの誤算」といって、一時運動を停止した。

ヒラーファト運動と非協力運動 しかしそのころイスラーム教徒がヒラーファト運動(オスマン帝国のカリフ制を擁護する運動)を開始して反英姿勢を強めると、それを強く支持して、宗教の違いを超えたインドの民衆運動を成立させる好機と考え、同年末には国民会議派を指導して「非協力運動」を開始することを宣言した。

手紡ぎ車と突然の運動停止 こうして20年~21年にかけて、全インド的な非協力によってイギリスを追いつめたが、その際ガンディーが運動の象徴として取り上げたのが、手紡ぎ車(チャルカ)によって綿糸を紡ぎ、手織りで綿布をおりあげることによって国産品愛用、自国産業の育成を進めようというものであった。粗末な手織り綿布(カーディ)を着た素足のガンディーが手紡ぎ車を回す姿は、民衆に広く運動の本質を教える方法となった。全国でイギリス製綿布を焼き捨てたり、役人は仕事を休んだり、学校は自主的に休校したりするなど、非協力運動を進めたが、詩人

Episode ガンディーと手紡ぎ車(チャルカ)

ガンディーが粗末な綿布の衣装(ドーティ)をまとい、手紡ぎ車の前で糸を紡いでいる写真をよく見かける。これは、国民会議派のスローガン、国産品愛用(スワデーシ)を具体化しようとしたガンディーが進めた、カーディ(手織り布地)運動の象徴だった。ガンディーはすでに全く忘れられていた手紡ぎ車で綿布を織る技術を再現しようとして奔走し、そのやり方を学び、自ら紡ぐことでその運動を広めようとしたのだった。<ガンジー『ガンジー自伝』1929 中公文庫 p.428-440>20年代の変化 またトルコではカリフが退位したためにヒラーファト運動も目的を失い、再びヒンドゥーとムスリムの対立(コミュナリズム問題)が深刻になっていった。ガンディー自身も1922年から24年まで獄中で暮らし、紡ぎ車で糸を紡ぐことと読書ですごした。この20年代にはロシア革命とソ連の出現の影響もあって、社会主義・共産主義・労働運動などの新しい運動がインドにも生まれ、ガンディーにも影響を与えたが、ガンディーは一貫して反近代、反西欧の姿勢を守り、戦争や革命に対しても非暴力の立場から常に反対を続けた。一方、ガンディーの非暴力の思想とムスリムに対する寛容な姿勢に飽き足らないものを感じたヒンドゥー至上主義(ヒンドゥー=ナショナリズム)を掲げる人々は、ヒンドゥー教への信仰を核とする民族の統一を模索するようになる。その組織の一つがヒンドゥー・マハーサバーであり、さらにその影響を受けて1925年に結成されたのが民族奉仕団(RSS)であり、それが後にガンディーに対する決定的な敵対者となっていく。

完全独立の要求へ 1927年、イギリスはインド統治法改正のための憲政改革調査委員会(サイモン委員会)を発足させたが、そこにはインド人は一人も含まれていなかった。このことでインドでは再び反英気運が盛り上がり、各地で「サイモン帰れ!」の大合唱が起こった。インド国民会議派でも対抗して独自の憲法草案の作成に入ったが、段階的な自治の実現を目指す穏健派と、即時に完全な自治の実現を要求する急進派が対立し、また統一政府を志向する国民会議派に対して、分離選挙に固執するムスリムも反発、運動は分裂した。

その情勢でガンディーの指導力が再び期待され、彼が再び表舞台に立つこととなり、巧みな調整で1929年12月29日のラホールでの国民会議派大会ではネルーら急進派の意見を実現させ、「「完全独立」(プールナ=スワラージ)」を掲げることになった。その背景にはイギリスでマクドナルド労働党内閣が成立したこと、また世界恐慌がインドにも影響し農村の貧困がいっそう深刻になってきたことがある。

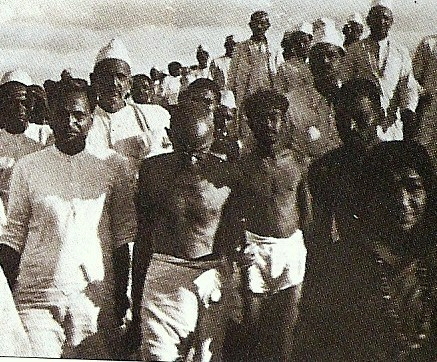

3.第2次非暴力・不服従運動(塩の行進)

塩の行進のガンディー

英印円卓会議 運動の高揚を憂慮したインド総督アーウィンは英印円卓会議の開催を提唱、国民会議派は話し合いを拒否したが、ガンディーはアーウィンとの会談に応じ、塩の自由生産などの妥協を引き出したのでロンドンに渡り、1931年9月7日に始まった第2回円卓会議に出席した。そこで統一インドの即時完全な自治を要求したが、ムスリムや不可触民の代表はイギリスの提案する分離選挙を受け容れようとしてガンディーは孤立、失意の内にインドに戻り闘争再開を宣言、まもなく逮捕された。

アンベードカルとの論争 英印円卓会議でインド側代表としてガンディーとともに会議に参加した不可触民運動を代表するアンベードカルは、不可触民の権利を保障するための分離選挙を要求し、ガンディーと鋭く対立した。イギリス政府はガンディーの説得には失敗したものの、この対立を利用してここでも分割統治の手段をとろうとした。1932年8月、イギリスのマクドナルド挙国一致内閣は「コミュナル裁定」を決定した。それは宗教コミュニティー別に分離選挙を導入して議席を与えるものであったので、ガンディーは激しく反発した。

ハリジャン運動へ イギリスのコミュナル裁定で分離選挙が導入されようとしたことに対し、ガンディーはそれをむしろ不可触民への差別を固定化し、インド国民を分断することになるとして獄中にあって絶対反対を表明、9月20日に無期限の断食を宣言した。不可触民の代表のアンベードカルもやむを得ず妥協して、1932年9月24日に両者の間で「プーナ協定」が成立、不可触民の分離選挙は取り下げられ、そのかわりに一定数の議席が与えられる(留保制度)ことで合意した。これを機会にガンディーは不可触民の問題を真剣にとりくみ、解消しようと、彼らをハリジャン(神の子)と呼んでヒンドゥー教徒にその解放を呼びかけた。しかし国民会議派主流は完全自治の実現という政治目標から離れていくガンディーを批判するようになり、ガンディーもハリジャン運動に軸足を移したため1934年に第2次非暴力・不服従運動の停止を宣言した。

新インド統治法 出獄後のガンディーはインド農村を廻り、熱心に不可触民の解放を人々に説いて回った。イギリスは翌1935年に新インド統治法を制定、地方自治を大幅に認め、それに基づいて37年に選挙が行われると、ガンディーは国民会議派の選挙参加を支持し、国民会議派も地方政権に参加することによって状況を変革させることをめざしたが、37年に実施された選挙で大幅に得票して各地で国民会議派政権が成立し、事実上の与党に変身した。またそのことは少数派のムスリム連盟に危機感をもたらし、対立はさらに深刻になった。

4.第二次世界大戦の時期 独立達成へ

この間、世界恐慌後の世界は激動し、ドイツ・イタリア・日本などのファシズムが台頭、1939年ついに第二次世界大戦が勃発した。第二次世界大戦は、国民会議派を中心としたインドの独立を目指す運動に、深刻な分裂を生じさせた。イギリスは戦争遂行にインドの人的、経済的資源が不可欠だったので、直ちに参戦させた。それに対して国民会議派は独立の好機であるのにイギリスがそれを認めず一方的に戦争に協力させようとしているとして反発し、地方政権から引き上げ、戦争への非協力を打ち出した。ガンディーはさらに積極的な戦争反対の立場から非協力を貫くことを主張して個人的な非暴力・不服従運動を開始した。しかしネルーらはファシズムとの戦いを優先してイギリスへの協力を主張し、また有力な指導者の一人だったチャンドラ=ボースはむしろ「敵の敵は友」と考え、ドイツと結んでイギリスと戦うことを主張した。

日本軍の侵攻 このように戦争への対応をめぐって意見が分裂していたところに、1941年12月、太平洋戦争が勃発、日本軍がマレー半島からビルマに進出、インドにも脅威となってきた。ガンディーは日本の中国侵略を非難し、日本に対しても非暴力による抵抗を決意した。 → 非暴力・不服従の項を参照

「インドを立ち去れ」運動 国際世論もインド独立を支持する声が強まり、アメリカ・中国からもイギリスに対してインドの独立を認めるよう圧力がかかり、チャーチル首相はやむなくクリップス特使を派遣してインドの戦争協力を取り付けようとした。しかしクリップス提案も即時独立ではなく、戦後の独立を約束するに過ぎなかったのでガンディーらは交渉を拒否、ついに1942年8月8日、イギリスに対して「インドを立ち去れ(クィット・インディア)」と宣言、民衆には「行動か死か」と迫って非協力を呼びかけた。イギリスは直ちにガンディーらを反戦宣伝の理由で逮捕した。こうしてストライキや街頭行動を展開し、多くの逮捕者がでた。しかし44年に日本のインパール作戦が失敗したため、インドを立ち去れ運動は停止された。この間、ジンナーの指導するムスリム連盟は一貫してイギリスの戦争に協力、国民会議派を非難して、1940年にはパキスタン決議で分離独立を明確にした。このようなコミュナリズムの対立に心を痛めたガンディーは熱心に両教徒の融和を説いた。

インドの分離独立

第二次世界大戦末期に成立したイギリスのアトリー内閣は、インド問題の最終的解決を掲げ、戦後の1947年7月、イギリス議会がインド独立法を可決した。しかしガンディーの必死の説得にもかかわらず、国民会議派はムスリムとの分離独立を容認し、ついに同年8月、インドとパキスタンは分離独立した。8月15日にデリーで開催されたインド連邦独立式典にはガンディーの姿はなく、彼はベンガル地方でムスリムとの対話を試み続け、ヒンドゥー教徒の思い上がりを戒めていた。しかしそのような姿勢はヒンドゥー教急進派にとってはムスリムに妥協しすぎると映り、反感が強まっていった。ガンディー暗殺

1948年1月30日午前、国民会議派全国委員会に対する提案をビルラー邸で書き終えたガンディーは、そのあとパーテルと会って少し遅れ、いくらか急ぎ足でいつも夕べの祈祷会に向かった。「そのとき、ひとりの若者が人込みをかきわけてガンディーに近づいた。若者はガンディーのまえにぬかずくようにひざまずくと、ガンディーの心臓をめがけてピストルを三発発射した。ガンディーはそのまま、くずれおちるように倒れた。‘おお、神よ’というつぶやきを残して。」ガンディーを暗殺した若者はゴードセーというマハラーシュトラのバラモンであり、ガンディーのムスリムへの態度があまりに寛容であることに強い不満をいだしていたのだった。<長崎暢子『ガンディー 反近代の実験』1996 岩波書店 p.212>

ガンディー暗殺を実行したのは、ナトゥラーム・ゴードセー(1910~49)という青年で、熱心なヒンドゥー教徒であり、ヒンドゥー至上主義(ヒンドゥー・ナショナリズムの組織である民族奉仕団(RSS)のメンバー(関連団体の秘密会員との説明もある)であった。生涯を非暴力主義で貫いたガンディーが、暴力に倒れたことは、インドにおける宗教対立(コミュナリズム)の悲劇であった。

ガンディーとカースト

ガンディーは「インド独立の父」として知られるが、カーストについては肯定的な立場であったことは日本ではあまり知られていない。ガンディーが展開した大衆的民族運動には「ハリジャン運動」として知られる不可触民解放運動があり、それはいまでもガンディー思想の信奉者であるガンディー主義者らによって継承されている。カーストの基本的特質には、一定の地域を範囲として、複数の内婚集団からなり、職業の世襲という三点からなる。このなかでガンディーはとくに職業の世襲を重視し、先祖伝来の職業を継承することは社会的義務と主張していた。カーストを生まれで定められた「健全な分業」と考えていたのだ。ただし、不可触民への差別が厳然として存在する問題もガンディーは認識していた。カースト間の序列は、本来のカーストのあるべき姿ではないという立場で、ガンディーは「優劣のないカースト」を求めていた。<鈴木真弥『カーストとは何か――インド不可触民の実像』2024 中公新書 p.11-12> ガンディーのハリジャン運動は、不可触民の差別解消を求める運動であったが、もっぱら差別する側の改心を求める運動であって、不可触民に対して別個の政治的権を与えることは認めなかった。その点がアンベードカルとの決定的な対立店となった。