アケメネス朝ペルシア

前550年~前330年、イラン人(ペルシア人)が建設し、オリエント一帯を統一、さらにアフリカ・ヨーロッパ大陸にまたがる世界最初の世界帝国を実現した。全盛期の前5世紀、ダレイオス1世以後、数度にわたりギリシア遠征を行った(ペルシア戦争)が、それには失敗した。帝国は政治機構と駅伝制などを整備、ゾロアスター教を保護して高度な文明を発達させ、周辺にも強い影響を与えた。前4世紀、ギリシアで台頭したマケドニアのアレクサンドロス大王が東方に遠征、そのため前330年に滅ぼされた。

ペルシアとイラン

ペルシアというのは、アケメネス朝(アカイメネス朝とも表記-注-)の創始者アケメネスの出身地ペールス地方(またはペルシスともいう。現在のイランのペルシア湾に面したファールス地方)のこと。アッシリア帝国が崩壊し四国に分裂した後、メディアの支配を受けていたが、前6世紀中ごろ、この地のイラン人が自立し政権を樹立した。彼らは人種としてはインド=ヨーロッパ語族に属するアーリヤ人の一系統であり、拠点とした地域名からペルシア人とも言われた。後に彼らが立てたアケメネス朝ペルシアの領域がイラン高原全域に広がるに伴い、一地方名に過ぎなかったペルシアが、広大なイラン高原全域を示すようになった。また王朝名は始祖の名前からアケメネス朝と言われるが、国家名はペルシア帝国であり、後のササン朝にも継承される。ただし、アケメネスがギリシア語表記であったようにペルシア帝国もギリシア側の呼称であり、イラン人はなんと言っていたかというと、「アーリヤ」から変化した「エーラーン」と呼んでいた。そこで国家名も中世ペルシア語である「エーラーン帝国」と言うように改める動きもある。

ペルシア人が造った国であるアケメネス朝やササン朝は、イラン高原を中心に、いずれもメソポタミア・小アジア・エジプトなどオリエント全域を支配した。これらの王朝ではゾロアスター教などの独自で高度なイラン文明を誇っていたが、イラン人も7世紀以来、イラン高原を含む中東の大部分はイスラーム圏となった。イラン人はアラビア語ではなくイラン語を話しているが、それを書き記す文字はアラビア文字を使うようになり、言葉も古代ペルシア語とはかなり変化した中世ペルシャ語になっていった。

イランと言う名称は、もともとはゾロアスター教の聖典である「アヴェスター」にも現れる古い言葉であったが、古代以来、外部からは「ペルシア」と言われ続けていた。それに対して民族主義の高揚した20世紀に入りパフレヴィー朝が正式な国号として、1935年にペルシアから「イラン」に変更すると宣言した。現在の国家名はイラン=イスラーム共和国である。ただ、世界史の上では便宜上、イスラーム化以降をイランとする使い方が多い。 → イラン人のイスラーム化

-注- 歴史名辞の古代ペルシア語表記

「アケメネス」の表記 アケメネス(またはアケイメネス)は、ギリシアの歴史家ヘロドトスの『歴史』に記されているギリシア語の表記である。本来の古代ペルシア語では「ハカーマニシュ」という。かつてはペルシア帝国(ササン朝も含めて)の歴史資料はギリシア人が書き残した歴史書がほとんどであったため、登場する固有名詞はギリシア語表記であった。現地イランには文献資料こそ少ないものの、多数の碑文や粘土板文書とコインなどの考古資料が出土しており、その解読が進んだ結果、新たな事実が明らかになっている。そのため、ギリシアの目を通したペルシアの歴史ではなく、古代ペルシア語による歴史記述をすべきである、という気運が高まっている。教科書ではまだ従来通りのギリシア語表記であるが、研究書だけでなく概説書にもペルシア語表記が現れており、今後はそちらが主流になるものと思われる。近刊の青木健『ペルシア帝国』(2020 講談社現代新書)などがその例で、馴染みの薄い古代ペルシア語の固有人名が次々と出てくる。ここではペルシア帝国の主要皇帝名の対応表を示しておく。<青木健『ペルシア帝国』2020 講談社現代新書>- ギリシア語表記 → ペルシア語表記

- アケメネス → ハカーマニシュ

- キュロス → クールシュ

- カンビュセス → カンブージャ

- ダレイオス → ダーラヤワウシュ

- クセルクセス → クシャヤールシャン

- アルタクセルクセス → アルタクシャサ ※ただし、ペルシャ語表記は研究者間でも一定していない。受験の世界史では当面は、教科書通りのギリシャ語表記で充分であるので、あえてペルシア語表記を覚える必要はあるまい。

アケメネス朝ペルシア

アケメネス朝の系図

丸数字は代数 点線かこみは用語集で扱う皇帝

いくつかの概説書の系図を総合した。皇帝名はギリシア語表記。ただし系譜・代数には異説もあるので絶対ではない。

(注) キュロス2世の残した碑文にはアケメネス家の名は見えず、チシュピシュ家(ティスペス家とも)と名乗っている。彼がアケメネス家の系譜に取り込まれるのはダレイオス2世以降であるので、もともと別系統の王であったとの説明もある。その説に立てば、キュロス2世・カンビュセス2世はチシュピシュ朝(ティスペス朝)とすべきであり、アケメネス朝はダレイオス1世から始まる、ということになる。

全オリエントを統一

カンビュセス2世 つぎのカンビュセス2世(在位前530~前521年、古代ペルシア語名カンブージャ)は、前525年にエジプト(末期王朝の段階)を征服し、さらにリビア方面にも進出した。こうしてアケメネス朝の支配はオリエント全土に及んだ。オリエント世界はアッシリア帝国に次いで二度目の統一期を迎えたが、アッシリア帝国に較べてアケメネス朝は支配下の諸民族の文化や伝統に寛容であったことが、安定した支配が可能だった理由と考えられている。しかしカンビュセス2世自身は独裁的でありながら統治能力に欠けるところがあり、末年には帝位の継承を巡る内紛も起こり混乱した。その没後は王統が絶えたが、傍系のダレイオス1世が即位し、反乱を鎮圧して権力を掌握した。ダレイオス1世以降の安定した統治は本格的なオリエントの統一支配が初めて実現したと言うことができる。

世界帝国へ

ダレイオス大王 アケメネス朝ペルシアのダレイオス1世(在位前522~前486年、古代ペルシア語名ダーラヤワウシュまたはダーラヤワウ)は即位後、対立する勢力を次々と撃破し、中央集権体制の強化、新たな王宮都市の建設などを通じて権力を確立して、前6世紀末に全盛期を迎え、大王と言われるようになった。さらにダレイオス1世は小アジアから海峡を越えてバルカン半島にも進出し、その結果、ギリシア北部のマケドニア王国もペルシア帝国に臣従した。これによってアケメネス朝ペルシア帝国はアジア、アフリカ、ヨーロッパの三大陸にまたがる最初の世界帝国となった。ペルセポリスの近郊、ザクロス山脈の岩山にあるベヒストゥーン碑文には内乱を鎮圧したダレイオス1世の姿を示すレリーフと、その経緯を説明する楔形文字の碑文が残されている。ペルシア帝国の都

ダレイオス1世の時にペルセポリスが建設されて首都とした、他にスサなども都としての意味を持っていた。ペルセポリスは主たる王の居住地であるが、主として宗教的な儀式が行われ、スサには官庁が置かれ実際の政治の中心となっていた。またメディア王国の都であったエクバタナは高原にあったので、ペルシア帝国では夏の都とされ、冬は新バビロニアの都であったバビロンが都とされたという。またパサルガダエ(ペルセポリスの北方)は初代キュロス2世の墓があり、王の即位式もここで行われた。現代の国家における一国家一首都の概念を当てはめることは出来ないのであり、王がその時々に滞在するところが都であったと言うのが実情であるが、一般的には祭儀のための都がペルセポリス、政治上の首都はスサとされている。専制国家の中央集権体制

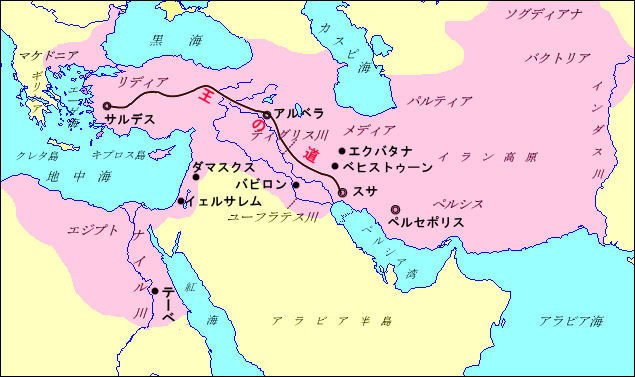

ダレイオス1世の全盛期には国内を20の州に分け、中央からサトラップを任命して統治にあたらせ、さらに「王の目・王の耳」といわれる監督官を派遣して中央集権体制を採った。帝国には、スサから小アジアのサルデスに至る幹線道路の王の道を設け、駅伝制を整備して、全国統治を行った。さらに港湾を建設、貨幣の鋳造、度量衡の統一など、古代専制国家としての形態を整えていた。 → 世界帝国ただし、全国を20に分割したサトラップ制、王の目・王に耳などの説明はギリシアのヘロドトスが『歴史』で伝えている情報である。サトラップは古代ペルシア語での「クシャサパーヴァン」に当たると思われるが、諸地方の「国」を行政区として、国王に徴税・軍事・外交などの権限を委ね、中央のペルシア大王の分身として地方の統治する体制であったことが推定されている。王の目・王の耳もギリシア文献で見られるが、対応するペルシア語は分かっていない。

ペルシア帝国の宗教

アケメネス朝ペルシア帝国の諸王はゾロアスター教を信仰し保護していた(注)が、他の宗教に対しても寛容であった。それはキュロス2世がバビロンを征服したときにユダヤ人をバビロン捕囚から解放し、ユダヤ教の信仰の自由をその後も認めたことなどに現れている。ただし、厳密にはこの段階ではアフラ・マズダを守護神とする信仰が主体であり、ゾロアスター教の教義は完成されていなかった。(注) アケメネス朝ペルシアとゾロアスター教の関係にははっきりしない点がある。ダレイオス1世がアフラ=マズダを崇拝し、国家の守護神としていたことは、ベヒストゥーン碑文やペルセポリスの遺跡に見られる彫刻・碑文で明らかであるが、アケメネス朝の碑文には、ゾロアスターの名前が見られない。ゾロアスター教の開祖ゾロアスター自身の生存年代は推定前2000年紀前半から前6世紀と幅広く、その存在をアケメネス朝の王が知っていたことはありうるが、「ゾロアスター教」としてその教義が整備されるのは後のササン朝時代の『アヴェスター』の編纂された時期である。つまりアケメネス朝の王が信仰していたアフラ・マズダ神が「ゾロアスター教」の主神アフラ・マズダと同一神であるという直接的な根拠はなく、ダレイオス1世以下がゾロアスター教徒だったというのは疑問が残る。アケメネス朝の宗教は「マズダ教」として区別すべきであるという主張もある。現在のところ、一般的にはアケメネス朝の王はアフラ・マズダ神を信仰し、ゾロアスター教を保護したが、他の宗教にも寛容であったとするにとどまり、ゾロアスター教を国教としたのは後のササン朝ペルシアであると説明されている。<阿部拓児『アケメネス朝ペルシア』2021 中公新書 p.85-95>

ペルシア帝国の言語・文字

同じように他民族の文化や生活習慣についても寛容であったので、領内では様々な言語と文字が使用されていた。帝国の公用語としてはペルシア語(古代ペルシア語)が用いられたが、それを書き記す文字はメソポタミア文明以来の楔形文字を表音文字として使用した。ダレイオス大王の業績を称えるベヒストゥーン碑文も楔形文字で記されている。しかし民衆に広く用いられていた言語と文字は、領内で商業活動に従事したアラム人の使用するアラム語とアラム文字であり、広く共通語、共通文字として使用されていた。

ギリシアの都市国家連合軍との戦争

ダレイオス1世の前500年、支配下にあった小アジアのイオニア地方の反乱を機に、4回にわたるギリシア遠征を行い、アテネを中心とするポリス連合軍と戦った。これがギリシア側の言うペルシア戦争であるが、結局ギリシア支配には失敗する。その後もペロポネソス戦争ではスパルタを支援し、コリント戦争ではポリス間の対立を仲介(大王の和約)するなど、ギリシアへの干渉を続けた。帝国の滅亡

前334年に始まるマケドニアのアレクサンドロス大王の東方遠征は、ペルシア軍は緒戦のグラニコス河の戦いで敗れて、ダレイオス3世が出陣した前333年のイッソスの戦い、前331年のアルベラの戦い(ガウガメラの戦い)でいずれも敗れ、前330年には都のペルセポリスが破壊された。ダレイオス3世はエクバタナに逃れたが、次々と臣下が離反、最後はバクトリアのサトラップに捕らえられ、前330年に殺害されてアケメネス朝ペルシアは滅亡した。ペルシア帝国の文化

ペルシア帝国は広大な領土に多様な民族と文化を内包する「世界帝国」の典型であった。官僚制度や交通網を発達させ、中央集権的な専制国家であり、高度な文明を誇っていた。楔形文字を使用するなど、オリエント文明を継承するとともに、新たなイラン文明を作り上げ、次のパルティアとササン朝ペルシアに継承される。イラン人のゾロアスターが始めたゾロアスター教を保護し、国教に準ずるような扱いをしたが、他の宗教にも寛容であった。ヘレニズム時代

ギリシアからオリエント全域にわたって成立したアレクサンドロスの大帝国は、大王の死後、その後継者の争いが生じて分裂し、かつてのアケメネス朝の領土はセレウコス朝シリアが支配し、セレウキアなどが建設された。この王朝はギリシア人の支配するヘレニズム三国の一つであったので、イラン高原にもヘレニズム文化が浸透し、前3世紀ごろ遊牧イラン人のアルサケス朝パルティアが自立するが、この国もギリシア文化(ヘレニズム)の影響を強く受けていた。パルティアの時代は前3世紀から紀元後3世紀まで長期にわたったが、徐々にヘレニズムの影響から脱し、ペルシア本来の文化(例えばゾロアスター教)の要素が復活してきた。しかし、この地でペルシア文化の復興が明確になるのは次のササン朝ペルシアであった。