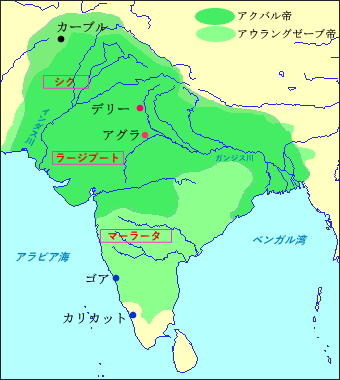

ムガル帝国

1526年、アフガニスタンから侵攻したバーブルがデリーに建国したイスラーム国家。16世紀後半のアクバル帝の時に基礎が築かれ、17世紀後半のアウラングゼーブ帝時代に最盛期となり、ほぼインド全域を支配したが、ヒンドゥー教徒との融和策を廃棄したことから衰退し、18世紀にはイギリス・フランスの侵攻を受けて弱体化し、1857年のインド大反乱が起こり、翌年滅亡した。

ムガル帝国

赤枠は抵抗した勢力

1526年にパーニーパットの戦いでロディー朝を破ったバーブルがデリーに入り、建国した。イスラーム教(スンナ派)を奉じる。公用語はペルシア語が用いられた。文化面では、デリー=スルタン朝に始まるイスラーム文化とインド文化の融合が進み、インド=イスラーム文化が開化した。

帝国の成立

バーブルの頃は、まだデリー周辺を支配するに過ぎず、また第2代のフマーユーンはベンガル地方のアフガン勢力によってデリーを追われ、北インドにはスール朝が成立した。1555年にフマーユーンがデリーを奪還し、ムガル帝国支配を復活させた。16世紀後半の第3代アクバル帝の時に現在の北インド、パキスタン、アフガニスタンの一部、バングラデシュを含む領域を支配するようになった。帝国の全盛期

第3代アクバルは新たに都をアグラ(アーグラー)に建設し、さらに1571年にはファテープル=シークリーを造営した。帝国統治では、マンサブダール制などを採用して官僚組織を整備し、安定した支配を実現した。またアクバル帝は特にインドの多数派であるヒンドゥー教徒との融和に意を注ぎ、1564年に非ムスリムへの人頭税(ジズヤ)を廃止するなどの融和策を採った。

続くジャハンギール、シャー=ジャハーンの17世紀前半までが全盛期。シャー=ジャハーンの時、デリーに新都を築き、遷都した。

帝国の転換期

ムガル帝国は圧倒的に多いヒンドゥー教徒を、征服者であるイスラーム教徒が支配するという形態であるため、これまでの皇帝は宗教的に寛容策をとらざるを得ず、ヒンドゥー教徒との融和を図り、国家の安定を図ったが、17世紀後半のアウラングゼーブ帝の時代から、イスラーム教(スンナ派)の立場を明確にし1679年にジズヤを復活させ、それに反発したヒンドゥー教徒などに対する弾圧をはじめたので、様々な問題が生じてきた。デカンではシヴァージーに率いられたマラーター王国、パンジャブではシク教徒などがムガル帝国に抵抗し、次第に地方政権として自立するようになる。アウラングゼーブ帝は50年に及んだ統治をそれらの反ムガル反乱との戦いに費やすこととなったが、1707年に没すると、帝国の解体は急速に進むこととなった。

地方政権の分立

50年に及んだアウラングゼーブ帝の没後の50年間は、皇帝位に即いた8人のうち、30年ほど統治したムハンマド=シャーを除き、いずれも数年か、数ヶ月の統治で終わり、しかもその多くは殺害されたり、廃位されていた。宮廷での権力争いをよそに、帝国各地では反乱が相次ぎ、ムガル帝国の瓦解は急速に進んだ。まず、パンジャーブではシク教の第10代グル、ゴーヴィンド=シングが武装してムガル帝国と争っており、デカンに遠征中に暗殺されると次のパンダー=シングがその遺志を継いで抵抗を続けた。アウランブゼーブによって抑えられていたラージプートも次々と独立の動きを強め、ベンガル太守は独自にイギリス人の商業活動に規制を加えるなど独立権力を掌握し、デカンでは東部のマラーター王国の他に、中央部でニザーム=ウル=ムルクが事実上の独立をとげてハイダラーバードでニザーム王国を樹立、さらにムガル帝国の中心部であるアワド地方でもサアーダト=ハーンが独立してアワド王国を唱えるなど、ムガル帝国の主要な州が次々と皇帝の支配から離れていった。

ナーディル=シャーによる略奪 1739年にはイランのアフシャール朝のナーディル=シャーが侵入してデリーが略奪された。このとき、デリーでは3万人が殺され、シャー=ジャハーンの「クジャクの玉座」も破壊され、そこにはめこまれていた世界最大のダイヤモンド「コ・イ・ヌール」(これが後にイギリス女王の王冠を飾ることになる)などが略奪された。皇帝アフマド=シャーはインダス川以西の割譲を約束し、ナーディル=シャーは莫大な戦利品を手に引き上げたが、皇帝の権威は決定的に失墜した。

アフガン人の侵攻 ナーディル=シャーは暗殺され、アフガニスタンで独立してドゥッラーニー朝を建てたアフマド=シャー=ドゥッラーニーは、その勢いで何度もインドに侵入、デリーを占領したが、ムガル朝にはそれを阻止する力はすでになく、デカン西部のマラーター同盟に助けを求める始末だった。

しかしそのマラーター同盟も1761年に北インドに侵出を図ったものの、パーニーパットの戦いでドゥッラーニー朝に大敗し、一時勢力を後退させざるを得なかった。

ヨーロッパ勢力の進出

またポルトガルのインド進出は16世紀に著しくなったが、それはインド商人との商取引にとどまり、ムガル帝国にとっても深刻な脅威ではなかった。しかし、シャー=ジャハーンの17世紀から、イギリス東インド会社とフランス東インド会社の商館がインドに置かれ、まず経済的な面での進出を開始した。ムガル帝国の衰退と滅亡

18世紀中頃、イギリス東インド会社によるインド植民地化が進み、ムガル帝国の領域は縮小、1858年のインド大反乱が鎮圧された際に滅亡した。

イギリスの植民地支配

18世紀には、英仏の植民地戦争がイギリスの覇権の確立で終わり、イギリスの綿製品の流入でインドの綿織物生産は打撃を受け急速に植民地化していく。1757年のプラッシーの戦いを契機にイギリス東インド会社の優位が確立した。

ブクサールの戦い 第15代皇帝シャー=アーラム2世(在位1759~1806)は、勢力回復をめざし北インドで度々軍事行動を起こしていた。イギリスの後押しでベンガル太守となったミール=カーシムがイギリスからの離反を試み、アワド太守シュジャーウッダウラーと同盟すると、ムガル皇帝も合流、こうして1764年、ムガル皇帝・ベンガル太守・アワド太守の三者が合同してイギリス東インド会社軍と戦ったブクサールの戦いとなった。しかし三者連合軍は完敗し、これがムガル皇帝のイギリスに対する抵抗の最後となり、イギリス東インド会社(代表クライブ)は皇帝に対してベンガル地方のディーワーニー(徴税権などの権利)を認めさせ、実質的な植民地化に着手していた。

イギリス東インド会社の植民地支配

その後イギリス東インド会社は独自の軍事力としてインド人傭兵(シーパーヒー)を備え、18世紀後半から19世紀初頭にかけてマイソール戦争、マラーター戦争、シク戦争などインド亜大陸の政治勢力を次々と倒し、実質的な支配を拡張していった。東インド会社は直接支配地以外は有力な地方政権を藩王国として一定の自治を認めながら間接的に支配した。この間、ムガル皇帝はデリーとその周辺のみを支配する、名目的な権威を保有するにすぎなくなり、東インド会社から年金を支給されて生活を維持する状態となった。 → イギリスのインド植民地化

インド大反乱

その状況の下で、1857年、イギリス東インド会社のインド支配に反発したシパーヒーは反乱を起こし、デリーに集結してムガル皇帝バハードゥル=シャー2世を擁立した。これがインド大反乱の勃発である。ムガル皇帝には、依然としてインドの統一の象徴として、権威を保っていたといえる。反乱は全国に広がり、各地の反乱軍も一時は勝利をしめるなど、イギリスのインド支配は大きな危機に直面したが、会社軍は北西インドのシク教徒などを動員して態勢を立て直し、ついにデリーを陥落させた。

ムガル帝国の滅亡

ムガル帝国の皇帝は、プラッシーの戦い以来、その統治は名目的なものとなり、実態はイギリス東インド会社から年金を支給されて存続しているに過ぎなくなっていた。インド大反乱では反乱軍によってインドの象徴として担ぎ出されたが、その反乱が鎮圧されたことで、ついに名目的な皇帝の地位も失うこととなった。

イギリスは1858年、インド統治法によってイギリス東インド会社を解散し、インドをイギリス政府が直接統治することとするとともに、ムガル帝国最後の皇帝バハードゥル=シャー2世を捕らえ、ビルマに流刑とした。これによってムガル帝国は名実ともに滅亡した。