政教分離/政教分離法/ライシテ

政教分離法は1905年フランスで成立。信仰の自由、公教育での宗教教育の禁止などを定めた。これによってフランスの政教分離の原則(ライシテ)が確立した。1989年以降、イスラーム系移民の増加により原則が動揺している。政教分離は近代国家の重要な理念とさているが、国によって問題化している。

古代国家の例を待つまでもなく、中世から近世に至るまで、政治と宗教は深く結びつき、政教一致は原則として行われていた。西欧においてもキリスト教信仰が深く社会に浸透したことによって、ローマ教皇が各国君主の上位たち、破門などの手段によって政治的にも優位であった。君主だけでなく、封建社会の領主支配も教会と一体になって領民を縛っていた。俗権と聖権の利害は次第に対立するようになり、中世においては叙任権闘争が対立軸として続いた。宗教改革は教会の権威を揺るがしたが、その後もカトリックとプロテスタントは統治の理念とされ続け、宗教戦争の悲劇も生起された。産業革命・市民革命を経て形成された近代市民社会は、そのような政治と宗教の結びつきをどのように逃れていくのか、という戦いでもあった。

ガリカニスム 中世フランスではキリスト教のカトリック教会が事実上の国教として位置づけられ、教会は封建領主化し、農民は生活の隅々まで教会に従う状態となっていた。近世になって、フランスでは、ブルボン絶対王政のもとでガリカニスム(フランス国家教会主義)がとられていたが、王権の動揺、ヴォルテールに代表される啓蒙思想の普及などによって社会生活の世俗化(非キリスト教化)が進んだ。並行して中世を通じで封建領主化したカトリック教会に対する民衆の反発が次第に強くなった。

フランス革命 教会に対する民衆の不満が1789年に始まるフランス革命で一気に吹き出し、革命政府は教会の特権を奪い国家の統制下に置いた。1789年11月には教会財産の国有化を実施してその財産を没収し、1790年の聖職者基本法(聖職者民事基本法)で聖職者の公務員化を定めた。ローマ教皇は反発し、国内の聖職者も政府に対する宣誓を拒否する者も多く、国論を二分する紛争となった。

ジャコバン派政権の非キリスト教化運動 フランス革命が進行し王党派や穏健共和派が排除され、急進共和派であるジャコバン派独裁政権が成立すると、革命理念の徹底をはかる動きが強まり、革命暦の制定など非キリスト教化運動が盛んになった。その中心人物であったエベールは1793年11月10日に理性の崇拝と称する祭典を開催した。それはカトリックも含めてあらゆる宗教を否定して、人間の理性を革命理念の基盤に置こうという、一種のキャンペーンであり、サンキュロットたちに支持されて盛り上がった。

ロベスピエールの最高存在の祭典 しかし同じジャコバン派のロベスピエールは、エベールの無神論を革命を混乱させる危険な思想と危惧し、彼に罪を着せて粛清し、権力を集中させ翌1794年6月8日には最高存在の祭典を挙行した。人間の徳目の源泉である神を最高存在として崇拝することを呼びかけ、自らを最高存在に仕える司祭と位置づけ、一種の神権政治をめざす姿勢を見せた。しかし、革命政府内の反ロベスピエール勢力による翌月のクーデタで倒されてしまった。

ナポレオンのコンコルダート このようにジャコバン政権の下でカトリック教会は革命に敵対する存在として排除されていたが、フランス全土には周辺部の多くの農民などにカトリックの信仰が根強く残っている状態だった。革命の終盤で登場したナポレオンは、権力の安定をはかり、1801年7月にローマ教皇ピウス7世との間で宗教協約(コンコルダート)を結び、カトリックの復権に踏み切った。コンコルダートでフランス国家はカトリック教会を認めたが、カトリック側も政府を認め、聖職者の任命権などでは妥協を強いられた。それでもフランス革命期の弾圧を受けた時期から脱し、復権を遂げたことは大きかった。

王政復古から第三共和政へ 王政復古期にはブルボン朝ルイ18世・シャルル10世がかつてのカトリック教会の存在を完全に復活させ、革命前に戻ったが、産業革命が進行した七月王政の時期には、革命期の自由や平等の観念と同時に政教分離を求める声も強くなっていった。しかし、カトリック信仰も根強く、特に教育の普及を担ったのが教会立の学校であったので、国民生活に密着していた。19世紀を通して、二月革命、第二帝政・普仏戦争・パリコミューンという激動をへて、第三共和政の時代になると、ブルジョア共和派や社会主義思想が台頭し、国家権力の宗教からの中立を求める政教分離(セキュラリズム)の声が強くなっていった。

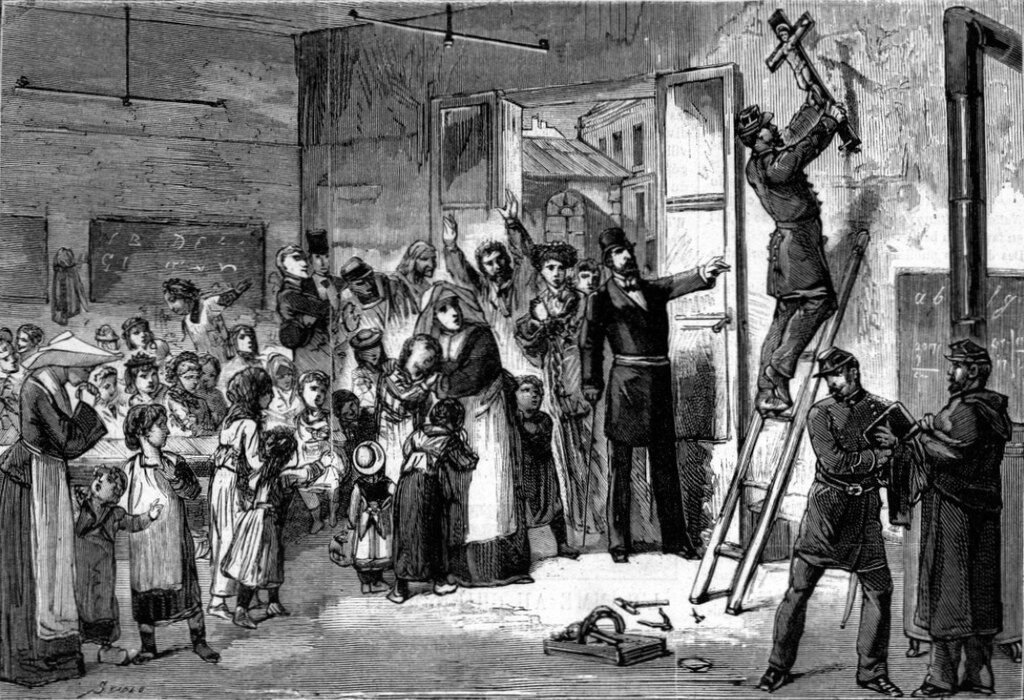

1881・2年のフェリー法 特に1881年・82年に制定された一連の法律は、首相の名を冠してフェリー法と言われており、そこで公立初等教育の無償化、義務化、世俗化の原則が成立したことが重要である。これによってそれまで伝統的にカトリック教会によって担われてきた公立小学校の教育から、宗教色が一掃されるという大きな変化があった。教会付属の私立学校では宗教教育は認められたが、公立小学校では宗教教育はできなくなり、教育における政教分離が原則となった。各地の小学校では教室から十字架が外され(図を参照)、教員免許のない聖職者は学校を追われた。

ドレフュス事件 この動きに対してカトリック教会は王党派や反ユダヤ主義、さらに軍部と結んで、保守派の基盤としての存在を明確にしていった。1894年に起こったドレフュス事件は、一人のユダヤ人将校がドイツのスパイと断定されたものの、結局は無罪となった冤罪事件であったが、背景にカトリック教会、反ユダヤ主義、軍部などの保守勢力が結びついていることが明らかとなり、フランス革命のめざした自由・平等や人権の尊重が危機にあると意識され、共和主義者や社会主義者の中に宗教と政治の癒着を絶つことが強く主張されるようになった。

政教分離(ライシテ)の原則確立 その過程でブルジョワ共和派の急進社会党と社会主義政党のフランス社会党が台頭したことによって、1905年12月9日に政教分離法が成立した。これによってナポレオンのコンコルダートは破棄され、信教の自由の保障、公共団体による宗教予算の廃止、教会財産の信徒への無償譲渡などが定められた。フランスは政教分離(ライシテ)の原則が確立し、現在に至っている。

しかし、1905年以降も、この原理はたびたび揺らいでおり、現在に至るまでフランスにおける政治的問題として紛糾してきた。

1906年1月から2月にかけて、パリのサント・クロチルド教会を始め、全国各地の教会はバリケードを築いて官憲の立ち入りを阻止しようとし、官憲はそれを実力で排除したため、内戦常態化のおそれが出てきたが、軍隊が動くことはなかった。それは当事一方で労働争議が頻発していたこと、国際情勢でも(日露戦争など)戦争の危機がせまっていたため、これ以上国内対立が深まることを恐れて政府が次第に教会に対して妥協的となったためであり、次第に沈静化し、第一次世界大戦前には挙国一致体制がつくられていくこととなる。<谷川稔『十字架と三色旗――近代フランスにおける政教分離』2015 岩波現代文庫 p.231-236>人民共和派 (キリスト教系保守中道政党)主体の政府(プレヴァン内閣)が、すべての小学校の児童に一人あたり年間3000フラン(旧フラン)を支給するという法案を提出した。社会党は公立小学校以外の私立小学校(多くはキリスト教系)への補助は政教分離法に違反するとして反対した。議会はこの法案をめぐって対立し、最終的には成立したが、内閣は倒れることとなった。<渡辺啓貴『フランス現代史』1998 中公新書 p.53>

スカーフ事件 革命200年目にあたる1989年秋、パリ郊外の公立中学校でイスラーム系女生徒がスカーフ(アラブ語でヒジャブ)を被って登校したところ、教師によって教室に入ることを拒否されるという事件がおこった。ライシテ原則の厳守を主張する強硬派は学校を支持(スカーフをつけて教室に入ることは宗教を公立学校に持ち込むことになると主張)、それに対して多文化主義寛容派は学校を批判(信仰の自由という基本的権利を侵害していると主張)、国論を二分する大問題に発展した。その後も問題はくすぶり続けたが、2004年3月に公立学校での宗教的表徴の着用を禁じる「反スカーフ法」が制定され、ライシテ原則が守られた形となった。<朝日新聞 2010年6月10日、三浦信孝署名記事>

フランスでは、普仏戦争後に共和政体が定着するにつれ、教会は保守派(王党派)と結びつくようになった。1881年にはフェリー法が公教育の非教育性を条文に明記した。教会の政治介入を断ち切るため、フランスでは急進社会党など共和主義左派勢力によって、1905年( ア )法が制定された。これ以降、フランスはこの非宗教性を国家の原則に据えた。今日では、移民イスラム教徒の流入により、キリスト教社会は世俗化とは異なる方向で、新たな宗教的軋轢を抱えている。昨年フランスでは、イスラム女学生の( イ )着用問題に端を発した、公教育現場での宗教的記章の着用を規制する法律が、圧倒的多数の議員の賛成により成立した。しかし、社会的論争はその後も続いている。

このブルカ禁止法は、実際にブルカを着用する女性はわずか千人台と云われており、マイノリティーの公共的自由を制限する悪法である、かつてトクヴィルやジョン=スチュアート=ミルが警告した大衆民主主義における「多数者の圧政」になりかねないという指摘がある。<朝日新聞 2010年6月10日、三浦信孝署名記事>

本来のライシテ=政教分離原則は、カトリックの国家支配を否定してプロテスタントの宗教の自由を保障しただけでなく、ユダヤ人や黒人の基本的人権を認めて普遍的市民権と共存する原理であったが、それが今や国家主義と偏狭な民族主義の原理として矮小化されてしまった、と言うことができる。

日本は戦前は天皇制と結びついた国家神道のもとで、国家が神社を管轄していたが、戦後改革の一環で国家神道は否定され、日本国憲法では第20条で信教の自由を規定し、同3項で国の宗教活動の禁止、第89条で国の宗教への出費の禁止を定めている。明確な政教分離が原則となったはずであるが、政治家の中には堂々と靖国神社の国家護持などを主張し、公的立場で参拝するなど、しばしば憲法違反が平然と行われている。。靖国神社に閣僚・自衛官などが公人として参拝するのは、A級戦犯が合祀されているからではなく、あきらかな憲法違反であるから許されない。

日本では戦前、天皇の肖像画は「ご真影」といわれ、学校には必ず飾られており、校長以下、礼拝が義務とされた。国家神道の中で天皇は神(現人神)とされたので、ご真影を冒瀆することは考えられなかった。天皇の下された教育勅語は学校において校長以下全教職員生徒が奉読する義務があったが、1891(明治24)年、第一高等学校の教員であった内村鑑三は教育勅語奉読式で敬礼をしなかったことがとがめられ依願退職となった事件(内村鑑三不敬事件)が起こっている。戦前の国家神道と天皇制も一種の宗教的な側面があり「政教一致」ともいえる。戦後の憲法による政教分離、国家神道の否定、天皇の人間宣言、思想・信条・表現の自由の明記などで、現代においてはまさか天皇像を冒瀆してはならぬ、といった論調があるとは思えなかったが、2019年の愛知トリエンナーレのさわぎははからずも日本では「表現の自由」の理念が定着していないことが露呈された。次のシャルリー=エブドとの違いがはっきりとしている。

一方、イスラーム圏ではムハンマド風刺画はゆるされない冒瀆であるとして激しい抗議デモが起こった。そもそも偶像崇拝の否定を徹底しているイスラーム教ではムハンマド像を描くこと自体が禁止されている。現代世界においても、政教分離と表現の自由を掲げる文明と、信仰を唯一の価値基準とし戒律を重んじる文明が対立していることをまざまざと見せつけた事件だった。さらに同2015年11月13日にイスラーム過激派がパリ同時多発テロを決行、130人が犠牲となるという報復がなされた。

.jpg)

2015/1/11 パリ

.jpg)

je suis charlie 「私はシャルリー」

ストラスブール集会 「私たちはシャルリー」

トゥールーズの集会 それぞれの年代の意味は?

フランスで宗教への冒瀆が罪ではなくなったのはフランス革命の時代の1791年。教会が絶対王政の権威を支え、宗教は権力そのものであった。旧体制を倒した民衆の破壊行為は教会にも向かった。その後もカトリックとの闘争を経て、ようやく1905年に政教分離法を制定させた。それは二度と政治権力が脅かされないよう、宗教の影響を徹底排除するための工夫だった。国家は個人の内面に踏み込まず、いかなる宗教的価値も代表しないとされる。それが現在のフランスの骨格となっている。<朝日新聞 2020/9/21 パリ支局長疋田多揚筆>

トルコ共和国は、第一次世界大戦の敗戦を受けて始まったトルコ革命を主導したムスタファ=ケマルによって1923年10月29日に樹立され、カリフ制を廃止して政教分離を実現し、世俗主義政策を次々と打ち出した。権威を確立したケマル=アタテュルクのもとで、トルコにおける政教分離、世俗主義は確固たるものになった。しかし、ここでも21世紀を迎える頃から、国内のイスラーム復帰の動きが表れ、エルドアン首相(2014年からは大統領)はイスラーム主義を標榜しながらポピュリズム的手法で国民的人気を獲得し、長期政権を続けている。トルコのEU加盟などの課題を抱え、露骨な政教一致の姿勢はみせていないが、女性のスカーフ着用義務づけ、アヤソフィアのモスク礼拝の再開など、イスラーム主義的色彩ははっきりしている。その強権的な手法とともに、イスラームへの回帰、世俗主義の否定を不安視する声も根強いが、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻などの外交的舵取りでなおも存在感を増している。

フランスの政教分離の歴史

5世紀以来、カトリックの王国であったフランスは、16世紀のユグノー戦争という宗教対立の時期を経て1598年に出されたプロテスタント容認のナントの王令が、1685年にルイ14世によって廃止されてカトリックが事実上の国教となり、それは1789年のフランス革命で否定されて、国家と宗教が分離されたもののナポレオンのコンコルダートでもとに戻っていた。フランス革命から1世紀以上経過して、1905年になってようやく政教分離法が制定され、国家や公立学校を脱宗教化して私的領域における宗教の自由を保障する「ライシテ」原理を確立させた。ガリカニスム 中世フランスではキリスト教のカトリック教会が事実上の国教として位置づけられ、教会は封建領主化し、農民は生活の隅々まで教会に従う状態となっていた。近世になって、フランスでは、ブルボン絶対王政のもとでガリカニスム(フランス国家教会主義)がとられていたが、王権の動揺、ヴォルテールに代表される啓蒙思想の普及などによって社会生活の世俗化(非キリスト教化)が進んだ。並行して中世を通じで封建領主化したカトリック教会に対する民衆の反発が次第に強くなった。

フランス革命 教会に対する民衆の不満が1789年に始まるフランス革命で一気に吹き出し、革命政府は教会の特権を奪い国家の統制下に置いた。1789年11月には教会財産の国有化を実施してその財産を没収し、1790年の聖職者基本法(聖職者民事基本法)で聖職者の公務員化を定めた。ローマ教皇は反発し、国内の聖職者も政府に対する宣誓を拒否する者も多く、国論を二分する紛争となった。

ジャコバン派政権の非キリスト教化運動 フランス革命が進行し王党派や穏健共和派が排除され、急進共和派であるジャコバン派独裁政権が成立すると、革命理念の徹底をはかる動きが強まり、革命暦の制定など非キリスト教化運動が盛んになった。その中心人物であったエベールは1793年11月10日に理性の崇拝と称する祭典を開催した。それはカトリックも含めてあらゆる宗教を否定して、人間の理性を革命理念の基盤に置こうという、一種のキャンペーンであり、サンキュロットたちに支持されて盛り上がった。

ロベスピエールの最高存在の祭典 しかし同じジャコバン派のロベスピエールは、エベールの無神論を革命を混乱させる危険な思想と危惧し、彼に罪を着せて粛清し、権力を集中させ翌1794年6月8日には最高存在の祭典を挙行した。人間の徳目の源泉である神を最高存在として崇拝することを呼びかけ、自らを最高存在に仕える司祭と位置づけ、一種の神権政治をめざす姿勢を見せた。しかし、革命政府内の反ロベスピエール勢力による翌月のクーデタで倒されてしまった。

ナポレオンのコンコルダート このようにジャコバン政権の下でカトリック教会は革命に敵対する存在として排除されていたが、フランス全土には周辺部の多くの農民などにカトリックの信仰が根強く残っている状態だった。革命の終盤で登場したナポレオンは、権力の安定をはかり、1801年7月にローマ教皇ピウス7世との間で宗教協約(コンコルダート)を結び、カトリックの復権に踏み切った。コンコルダートでフランス国家はカトリック教会を認めたが、カトリック側も政府を認め、聖職者の任命権などでは妥協を強いられた。それでもフランス革命期の弾圧を受けた時期から脱し、復権を遂げたことは大きかった。

王政復古から第三共和政へ 王政復古期にはブルボン朝ルイ18世・シャルル10世がかつてのカトリック教会の存在を完全に復活させ、革命前に戻ったが、産業革命が進行した七月王政の時期には、革命期の自由や平等の観念と同時に政教分離を求める声も強くなっていった。しかし、カトリック信仰も根強く、特に教育の普及を担ったのが教会立の学校であったので、国民生活に密着していた。19世紀を通して、二月革命、第二帝政・普仏戦争・パリコミューンという激動をへて、第三共和政の時代になると、ブルジョア共和派や社会主義思想が台頭し、国家権力の宗教からの中立を求める政教分離(セキュラリズム)の声が強くなっていった。

1881・2年のフェリー法 特に1881年・82年に制定された一連の法律は、首相の名を冠してフェリー法と言われており、そこで公立初等教育の無償化、義務化、世俗化の原則が成立したことが重要である。これによってそれまで伝統的にカトリック教会によって担われてきた公立小学校の教育から、宗教色が一掃されるという大きな変化があった。教会付属の私立学校では宗教教育は認められたが、公立小学校では宗教教育はできなくなり、教育における政教分離が原則となった。各地の小学校では教室から十字架が外され(図を参照)、教員免許のない聖職者は学校を追われた。

ドレフュス事件 この動きに対してカトリック教会は王党派や反ユダヤ主義、さらに軍部と結んで、保守派の基盤としての存在を明確にしていった。1894年に起こったドレフュス事件は、一人のユダヤ人将校がドイツのスパイと断定されたものの、結局は無罪となった冤罪事件であったが、背景にカトリック教会、反ユダヤ主義、軍部などの保守勢力が結びついていることが明らかとなり、フランス革命のめざした自由・平等や人権の尊重が危機にあると意識され、共和主義者や社会主義者の中に宗教と政治の癒着を絶つことが強く主張されるようになった。

政教分離(ライシテ)の原則確立 その過程でブルジョワ共和派の急進社会党と社会主義政党のフランス社会党が台頭したことによって、1905年12月9日に政教分離法が成立した。これによってナポレオンのコンコルダートは破棄され、信教の自由の保障、公共団体による宗教予算の廃止、教会財産の信徒への無償譲渡などが定められた。フランスは政教分離(ライシテ)の原則が確立し、現在に至っている。

フランスのライシテ原理

ライシテ laïcité とは「政教分離原則」を意味するフランス語(形容詞はライック laïque)で、「世俗主義」と訳されることもあったが、最近では日本でもそのまま「ライシテ」という言葉で取り上げられるようになった。この原則はフランス革命での「自由・平等・博愛」に加えて、現在のフランス共和国憲法にも書かれているフランス国家の原理とされている。国家と宗教の分離、そして信仰の自由は、カトリックと結びついた王政を倒したフランス市民が勝ち取った貴重な権利であると認識されている。しかし、1905年以降も、この原理はたびたび揺らいでおり、現在に至るまでフランスにおける政治的問題として紛糾してきた。

(引用)ライシテにはさまざまな側面があり、一義的な定期は不可能である(もしくはあまりに一面的で不十分である)。複合的な要素を組み合わせてみても、そこには定義を試みる者の立場が必然的に反映される。それでもあえてひとつの定義を試みるならば、ライシテとは、宗教的に自立した政治権力が、宗教的中立性の立場から、国家と諸教会を分離する形で、信教の自由を保障する考え方、またはその制度のことである。法的な枠組みであるが、国民国家のイデオロギーとして、さまざまな価値観とも結びつく。それゆえ、ひとつの逆説として、宗教から自律しているはずのライシテ自体が、あたかもひとつの宗教であるかのような相貌で立ち現れてくる場合があるだろう。<伊達聖伸『ライシテから読む元代フランス』2018 岩波新書 p.15-16>

政教分離法

1902年の総選挙で急進共和派が勝ち、エミール=コンブ内閣が成立した。コンブは無認可修道会に解散を命令するなど反教権政策を進めたのでカトリック教会との対立が鮮明となる中で政教分離法を準備、1905年に交代したルーヴィエ内閣の時、下院議員ブリアン(第一次世界大戦後、外相として不戦条約をとりまとめた人物)自由主義的な修正を加えて原案を修正提案し、1905年12月9日に成立した。その主な内容(要旨)は次のとおりである。- 第1条 共和国は信教の自由を保障する。共和国は公共の秩序のために以下の制限を課すほかは、宗教行為(礼拝など)の自由を保障する。

- 第2条 共和国はいかなる宗教に対しても、公認せず、給与を支払わず、補助金を交付しない。したがって、本法の公布に続く1月1日より、宗教行為に関連するすべての支出を、国家、県。市町村の予算から削除する。・・・

- 第4条 本法の公布により一年以内に、教会収入や、教会その他の宗教団体が持つ動産および不動産は・・・法に基づき新たに設置される協会(信徒会)に移管される。<歴史学研究会編『世界史史料9』岩波書店 p.334-335>

1906年1月から2月にかけて、パリのサント・クロチルド教会を始め、全国各地の教会はバリケードを築いて官憲の立ち入りを阻止しようとし、官憲はそれを実力で排除したため、内戦常態化のおそれが出てきたが、軍隊が動くことはなかった。それは当事一方で労働争議が頻発していたこと、国際情勢でも(日露戦争など)戦争の危機がせまっていたため、これ以上国内対立が深まることを恐れて政府が次第に教会に対して妥協的となったためであり、次第に沈静化し、第一次世界大戦前には挙国一致体制がつくられていくこととなる。<谷川稔『十字架と三色旗――近代フランスにおける政教分離』2015 岩波現代文庫 p.231-236>

Episode フランスでもめた私学補助金

フランスでは1905年の政教分離法で信仰の自由が保障される一方、教会は国家の特別な保護を受けないことが定められた。第二次世界大戦後の第四共和政の下で、ライシテ原理の動揺

このようにフランスの政教分離の原理は、キリスト教のカトリック教会による支配と国家権力を分離して、市民的自由を守ることに由来していたが、1980年前後からフランスでもイスラーム系の移民が急増し、彼らの独自の信仰スタイルがフランス市民社会の中に可視的に持ち込まれることになり、フランスの非宗教的共和国という理念はイスラーム教から新たな挑戦を受けることとなった。スカーフ事件 革命200年目にあたる1989年秋、パリ郊外の公立中学校でイスラーム系女生徒がスカーフ(アラブ語でヒジャブ)を被って登校したところ、教師によって教室に入ることを拒否されるという事件がおこった。ライシテ原則の厳守を主張する強硬派は学校を支持(スカーフをつけて教室に入ることは宗教を公立学校に持ち込むことになると主張)、それに対して多文化主義寛容派は学校を批判(信仰の自由という基本的権利を侵害していると主張)、国論を二分する大問題に発展した。その後も問題はくすぶり続けたが、2004年3月に公立学校での宗教的表徴の着用を禁じる「反スカーフ法」が制定され、ライシテ原則が守られた形となった。<朝日新聞 2010年6月10日、三浦信孝署名記事>

出題 2006年 高崎経済大学(部分)

次の文の空欄を埋めなさい。フランスでは、普仏戦争後に共和政体が定着するにつれ、教会は保守派(王党派)と結びつくようになった。1881年にはフェリー法が公教育の非教育性を条文に明記した。教会の政治介入を断ち切るため、フランスでは急進社会党など共和主義左派勢力によって、1905年( ア )法が制定された。これ以降、フランスはこの非宗教性を国家の原則に据えた。今日では、移民イスラム教徒の流入により、キリスト教社会は世俗化とは異なる方向で、新たな宗教的軋轢を抱えている。昨年フランスでは、イスラム女学生の( イ )着用問題に端を発した、公教育現場での宗教的記章の着用を規制する法律が、圧倒的多数の議員の賛成により成立した。しかし、社会的論争はその後も続いている。

解答

ア 政教分離 イ スカーフ

ブルカ禁止法の制定

2010年5月、フランス政府(サルコジ大統領)は公道や公共施設でのブルカ着用を禁止する法案を議会に提出した。すでにベルギーで成立していたブルカ禁止法とは、イスラーム教徒の女性が頭髪や肌の露出を避けるために全身を覆うように着用する衣服である。これはイスラーム教徒の移民が増加し、イスラーム過激派によるテロ事件が相次ぐ中、フランス社会のなかにイスラーム教徒に対する恐怖感がひろがり、排除しようとする動きに対応するものであった。これに対し、ブルカの禁止は憲法上の基本的人権に反するとする反対意見も根強かったが、9月には両議会を通過し、成立した。このブルカ禁止法は、実際にブルカを着用する女性はわずか千人台と云われており、マイノリティーの公共的自由を制限する悪法である、かつてトクヴィルやジョン=スチュアート=ミルが警告した大衆民主主義における「多数者の圧政」になりかねないという指摘がある。<朝日新聞 2010年6月10日、三浦信孝署名記事>

現代のライシテの背景

このような「ライシテ原理派」「ライシテ強硬派」の台頭の背景には、移民問題の深刻化がある。かつてフランス植民地であったイスラーム圏からフランスに移民として渡ってきた人々の二世、三世世代にとってはフランスの共和国原理は「絵に描いた餅」に過ぎず、国籍は与えられても移民として差別され、その不満が2005年秋には「郊外暴動」として噴きだし、それに対する非妥協的治安対策を打ち出したサルコジ内相の人気が急騰し、サルコジは2007年の大統領に極右票も取り込んで当選した。ブルカ禁止法はサルコジ大統領が推進した立法だった。本来のライシテ=政教分離原則は、カトリックの国家支配を否定してプロテスタントの宗教の自由を保障しただけでなく、ユダヤ人や黒人の基本的人権を認めて普遍的市民権と共存する原理であったが、それが今や国家主義と偏狭な民族主義の原理として矮小化されてしまった、と言うことができる。

参考 日本の政教分離

政治(国家)と宗教の分離は近代国家では共通の理念であり、現行のフランス第5共和制憲法、アメリカ合衆国憲法修正第1条などでは明示的に政教分離を定めている。他の多くは、信仰の自由を認めるという条文で政教分離を実効ある規定としている。日本は戦前は天皇制と結びついた国家神道のもとで、国家が神社を管轄していたが、戦後改革の一環で国家神道は否定され、日本国憲法では第20条で信教の自由を規定し、同3項で国の宗教活動の禁止、第89条で国の宗教への出費の禁止を定めている。明確な政教分離が原則となったはずであるが、政治家の中には堂々と靖国神社の国家護持などを主張し、公的立場で参拝するなど、しばしば憲法違反が平然と行われている。。靖国神社に閣僚・自衛官などが公人として参拝するのは、A級戦犯が合祀されているからではなく、あきらかな憲法違反であるから許されない。

日本では戦前、天皇の肖像画は「ご真影」といわれ、学校には必ず飾られており、校長以下、礼拝が義務とされた。国家神道の中で天皇は神(現人神)とされたので、ご真影を冒瀆することは考えられなかった。天皇の下された教育勅語は学校において校長以下全教職員生徒が奉読する義務があったが、1891(明治24)年、第一高等学校の教員であった内村鑑三は教育勅語奉読式で敬礼をしなかったことがとがめられ依願退職となった事件(内村鑑三不敬事件)が起こっている。戦前の国家神道と天皇制も一種の宗教的な側面があり「政教一致」ともいえる。戦後の憲法による政教分離、国家神道の否定、天皇の人間宣言、思想・信条・表現の自由の明記などで、現代においてはまさか天皇像を冒瀆してはならぬ、といった論調があるとは思えなかったが、2019年の愛知トリエンナーレのさわぎははからずも日本では「表現の自由」の理念が定着していないことが露呈された。次のシャルリー=エブドとの違いがはっきりとしている。

シャルリー=エブド襲撃事件

2015年1月7日、パリの週刊誌発行元シャルリー=エブド社がイスラーム過激派に襲撃され、12人が死亡するという事件がおこった。襲撃の理由は同誌がイスラーム教の預言者ムハンマドを諷刺するマンガを掲載したことだった。この事件は政教分離を原理とするフランスでは、いかなる宗教的権威であっても諷刺するのは表現の自由であるとしてエブド社を擁護する声が強く、イスラーム過激派に対する非難が渦巻いた。オランド大統領もテロを蛮行と非難し、表現の自由を守ることを訴えた。多くのパリ市民はテロによる表現の自由への侵害に対し、je suis charlie 「私はシャルリー」と書いたプラカードを手に抗議集会を開いた。その動きはただちにフランス全土、ヨーロッパ各地やアメリカに広がり、同様の集会が各地で開かれた(下の写真)。一方、イスラーム圏ではムハンマド風刺画はゆるされない冒瀆であるとして激しい抗議デモが起こった。そもそも偶像崇拝の否定を徹底しているイスラーム教ではムハンマド像を描くこと自体が禁止されている。現代世界においても、政教分離と表現の自由を掲げる文明と、信仰を唯一の価値基準とし戒律を重んじる文明が対立していることをまざまざと見せつけた事件だった。さらに同2015年11月13日にイスラーム過激派がパリ同時多発テロを決行、130人が犠牲となるという報復がなされた。

.jpg)

2015/1/11 パリ

.jpg)

je suis charlie 「私はシャルリー」

ストラスブール集会 「私たちはシャルリー」

トゥールーズの集会 それぞれの年代の意味は?

いずれも wikimedia commons より

NewS ムハンマド諷刺画問題再燃

2020年9月2日、シャルリー=エブド誌はムハンマドの風刺画を再掲載、同誌は普段の3倍の20万部を発行、さらに売れ切れが続出したため20万部を増刷した。同誌に拠れば市民の59%が表現の自由を理由に風刺画の掲載を支持しているという。マクロン大統領は4日「フランス人であることは、諷刺する自由を擁護することだ。冒瀆の自由も保障されている」と同誌を擁護した。しかし反発するイスラーム圏では、パキスタンなどで大規模なデモが行われた。新たなテロの発生も懸念されている。フランスで宗教への冒瀆が罪ではなくなったのはフランス革命の時代の1791年。教会が絶対王政の権威を支え、宗教は権力そのものであった。旧体制を倒した民衆の破壊行為は教会にも向かった。その後もカトリックとの闘争を経て、ようやく1905年に政教分離法を制定させた。それは二度と政治権力が脅かされないよう、宗教の影響を徹底排除するための工夫だった。国家は個人の内面に踏み込まず、いかなる宗教的価値も代表しないとされる。それが現在のフランスの骨格となっている。<朝日新聞 2020/9/21 パリ支局長疋田多揚筆>

政教分離問題の顕在化 インドとトルコ

インドの政教分離問題 政教分離の原則は近代国家の共通する理念となったかと思わせるが、そのような楽観論が通用しないことは、20世紀末から21世紀にかけて、特にアジアで顕著になった。もっとも深刻な状況は現代インドであろう。インドは独立運動の段階から、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間の宗教対立コミュナリズムが影を落とし、ガンディーの努力実らず、インド・パキスタンの分離独立となった。その根の深さは、ヒンドゥー至上主義者によってガンディーが暗殺されたことにも表れている。その問題を克服するため、ネルー以降の国民会議派政権は政教分離主義(セキュラリズム)をかかげ、ヒンドゥー教徒以外の少数派との和解を求めた。しかし、19世紀のヒンドゥー復古主義の流れを汲み、底流で存続していたヒンドゥー至上主義(ヒンドゥー=ナショナリズム)がムスリム(イスラーム教徒)との対立激化の中で政治的にも組織されるようになり、1990年代末にはインド人民党(BJP)が政権をとるに至った。1992年にはアヨーディヤでイスラーム教のモスクが破壊され衝突事件が起こり、多くの犠牲者が出た。その後も紆余曲折はあれ、インド人民党の支持基盤である宗教的大衆組織である民族奉仕団(RSS。民族義勇団とも言う)は活発なヒンドゥー教保護策を主張しており、インドにおいては政教分離の原則が大きく揺らいでいる。トルコ共和国は、第一次世界大戦の敗戦を受けて始まったトルコ革命を主導したムスタファ=ケマルによって1923年10月29日に樹立され、カリフ制を廃止して政教分離を実現し、世俗主義政策を次々と打ち出した。権威を確立したケマル=アタテュルクのもとで、トルコにおける政教分離、世俗主義は確固たるものになった。しかし、ここでも21世紀を迎える頃から、国内のイスラーム復帰の動きが表れ、エルドアン首相(2014年からは大統領)はイスラーム主義を標榜しながらポピュリズム的手法で国民的人気を獲得し、長期政権を続けている。トルコのEU加盟などの課題を抱え、露骨な政教一致の姿勢はみせていないが、女性のスカーフ着用義務づけ、アヤソフィアのモスク礼拝の再開など、イスラーム主義的色彩ははっきりしている。その強権的な手法とともに、イスラームへの回帰、世俗主義の否定を不安視する声も根強いが、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻などの外交的舵取りでなおも存在感を増している。