ローマ帝国

都市国家から始まったローマは、前1世紀末までに地中海全域を支配し、前27年に共和政から帝政に移行した。当初は共和政的要素も残り元首政がとられ、2世紀の五賢帝の時代には最も安定し領土も最大になった。しかし、軍人皇帝時代の混乱、ゲルマン人やササン朝の侵入などがあって次第に衰え、専制君主政に移行し、395年には東西に分裂した。その間、キリスト教が帝国内に浸透、厳しく弾圧されたが、次第に信者が増え、313年に公認、さらに国教となった。

世界帝国ローマ

- (1)元首政の時期

- (2)専制君主政の時期

- (3)東西分裂と西ローマ帝国の滅亡

- (4)ローマ帝国と周辺世界

- (5)ローマ帝国論

ローマ帝国の概要 古代ローマの歴史の中で、ローマ共和政と区別し、前27年の初代皇帝アウグストゥスの即位から、実質的には395年の東西分裂まで、形式的には1453年のビザンツ帝国滅亡まで存続したのが「ローマ帝国」、あるいは「帝政ローマ」である。

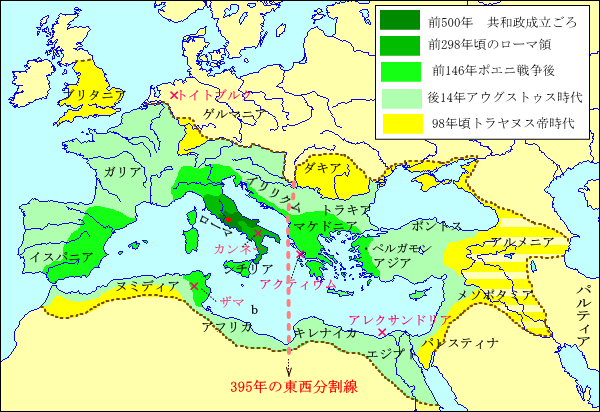

ローマ帝国の範囲は全地中海世界に及び、イタリア半島以外の領土として属州を支配した。最盛期には北は現在のイングランド・ウェールズを含む大ブリテン島に置かれたブリタニア、大陸ではライン川からドナウ川を結ぶ線の内側の属州ガリア、南はエジプトとアフリカ北岸、東は小アジア・シリア・メソポタミア、西はイベリア半島に及んでいた。ローマは地中海を「われらの海」と呼んだ。

ローマがこのような広大な領土を支配し、多くの民族を支配する事実上の世界帝国となったのは、まだ共和政時代であった前1世紀末のことであるので、その段階から「ローマ帝国」として説明されることもあるが、一般には前27年のアウグストゥスのローマ皇帝即位によって、共和政から帝政(元首政)に移行してからを「ローマ帝国」とされる。ただし、その前半の元首政では共和政の要素が強く残っていたことにも注意を要する。

ローマ帝国が地中海世界を統一し、アレクサンドリアなどを支配したことは、地中海から紅海、インド洋に向かう交易、あるいは内陸を結ぶ交易と接点が生じたことを意味した。その頃西アジアにはパルティア、インドにはクシャーナ朝、そして遠く中国には後漢帝国があり、これらの安定した統治のもとでシルクロード交易が盛んに行われた。ローマ帝国は外国との交易に関税を課し、その利益は帝国の財政を支えた。

ローマ帝国の軍隊は、共和政時代の市民兵を基本とした重装歩兵とは異なり、主として志願制による職業軍人から成る軍団が、皇帝に直属する常備軍として存在し、属州の拡大や、周辺民族の侵攻に備えた。しかし軍隊の存在は次第に政治を動かすようになり、皇帝の交代が軍人によって左右される時期を出現させることになる。

注意 近代以降の国境との違い ローマ帝国の領土が最大になるまでの過程を地図でまとめると上の地図のようになる。上図ではローマ帝国の支配の及んだ範囲を色分けし、ローマ帝国の国境として図示しているが、それは当然、近代以降のの主権国家における国境とは意味が違う。排他的な領域を示すものではない。次のような指摘がある。

(引用)……私たちが今日よく目にする歴史地図に描かれたローマ帝国の姿、ハドリアヌスの長城やライン・ドナウの両河川によって境界づけられた広大な領土を支配する大国家、排他的な支配の及ぶ均一な空間から成り、文明という普遍的価値を持った世界帝国という歴史像は、私見によれば、近代のヨーロッパ人が作り上げたものなのである。<南川高志『海のかなたのローマ帝国――古代ローマとブリテン島』2003 岩波書店 p.213>ローマ帝国の時期区分 ローマ帝国はローマ皇帝が統治する国家であったが、その支配のあり方は、前半(1~3世紀)の共和政の要素が強く残っていた元首政の段階と、後半(3世紀末~5世紀半ば)の皇帝に権力が集中した専制君主政の段階とで大きな違いがある。また広大な帝国を統治する際の分割のあり方などから、いくつかの時期に区分することが出来る。

(1)元首政の時期

ローマ帝国のローマ皇帝は厳密には「帝位」ではなく、あくまで元老院から推挙されて、与えられる地位にすぎず、従って世襲と決まっていたわけでもなかった。「内乱の一世紀」の政治権力をめぐる争いを収束させた後、政権の安定を実現するために、元老院・執政官などの民主政の機構を存続させつつ、「元老院の第一人者」であるアウグストゥス(「尊厳のあるもの」を意味する尊称にすぎなかった)に権力を集中させるという、折衷的な体制が本質であった。ローマ帝国はこのような共和政の要素が強く残った体制から出発し、その性格が強かった前半(1~3世紀)を元首政(プリンキパトゥス)の段階としている。

元首政:プリンキパトゥス

プリンキパトゥス 当初の政治は元首政(プリンキパトゥス)という皇帝も市民の第一人者として権威を持ち、形の上では元老院も機能している共和政の伝統を強く残した体制であった。・ユリウス=クラウディウス朝 アウグストゥス以降の第2代ティベリウスを経て第5代ネロまでは、カエサルとアウグストゥスの血筋をひく者が皇帝となったので、ユリウス=クラウディウス朝という。しかし、第3代のカリグラや第5代のネロのような暴君も現れ、不安定であった。

・フラウィウス朝 ネロの自殺に伴い、騎士階級の出身のウェスパシアヌスが皇帝に選出され、フラウィウス朝となった。混乱の収拾、財政の再建に努め、一方ではコロッセウムなどの公共建築を造営して市民の「パンと見世物」の要求に応えようとした。コロッセウムが完成したのは次のティトウスの時だが、その79年にはヴェスヴィオ火山の噴火によりポンペイが埋没するという災害も起こっている。次のドミティアヌス帝の時にふたたび財政難に見舞われ、元老院の反対を押し切って重税を課し、反対派を処刑する恐怖政治を行ったため、96年に暗殺されてしまった。かわって元老院の長老議員であった老人ネルウァが皇帝に指名された。

・五賢帝 96年~180年の五賢帝の時代にその支配は安定し、全盛期を迎えた。この時代は地中海世界に「ローマの平和」(パックス=ロマーナ)が実現された時代である。五賢帝とはネルウァ、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌス=ピウス、マルクス=アウレリウス=アントニヌスを言う。最後のマルクス=アウレリウス=アントニヌスのころ、東方のパルティア、北方のゲルマン人のローマ領への侵攻が激しくなり、不安定要素が顕在化していたが、後継者コンモドゥスは遊興にふけり、乱脈な政治をおこなって信頼をなくし、親衛隊にも裏切られて暗殺された(192年)。

・セウェルス朝 コンモドゥス帝暗殺後、各地に軍団に推されて皇帝を称するものが現れたが、その中からアフリカ出身のセプスティウス=セウェルスが覇権を握り、193年に即位した。属州の軍団の力が強まったためローマの地位は相対的に低下し、そのような状況に応じてその子カラカラはローマ市民権を帝国内のすべての自由民に与える措置をとった。またカラカラは大浴場を建設して市民の人気を取ろうとしたが、東方遠征中の216年に親衛隊の陰謀によって暗殺されてしまった。

3世紀の危機 元首政から専制君主政へ

その後もセウェルス家の内紛が続き、皇帝暗殺がふたたび起こるなどその権威は衰え、セウェルス=アレクサンデルが235年に暗殺され、セウェルス朝は終わりを告げた。このようなセウェルス朝の混乱から「3世紀の危機」といわれる状況となった。235年からは元老院議員ではない軍人が、軍団に推されて皇帝となるという「軍人皇帝」時代となり、ローマ共和政の伝統はまったく形骸化し、同時に辺境では外敵の侵入が相次いだ。特に帝国の辺境であるライン・ドナウ方面でのゲルマン人、および東方のササン朝ペルシアとの境界付近では不穏な状態が続いた。またガリアやパルミラでは帝国から分離し独自の権力を形成する動きが見られた。・軍人皇帝 235年、皇帝となったマクシミアヌスから約50年、いずれも軍人出身者が、軍隊の支持で皇帝となる軍人皇帝時代となった。彼らの地位は軍隊の意向によって左右され、反対派によって暗殺されるということが相次いだ。その背景には、帝国を支えていた奴隷制を基盤としたラティフンディア(大土地所有制)と多くの属州が3世紀頃から崩れるという、皇帝の政治(帝政)の基盤がくずれたということがあった。農業生産の方式も、奴隷労働による大土地所有制にかわって、小作制(コロヌス制)が優越するようになっていった。さらに外的な要因として東方で新たな勢力としてササン朝ペルシアが台頭、また北辺からのゲルマン人がそれぞれローマ帝国領に侵入し、軍隊の発言権が強まってきたことも上げられる。軍人皇帝の一人ウァレリアヌス帝は、260年、西アジアに遠征しササン朝ペルシアのシャープール1世とエデッサの戦いを戦ったが、敗れて捕虜となり、さらに混迷は深まった。

3世紀の危機の捉え方

「3世紀の危機」は直接的にローマ帝国の分裂や衰退に結びついてはいない。その後、3世紀末から4世紀前半にはディオクレティアヌス帝、コンスタンティヌス帝の時代の強大な支配が復活する。3世紀の危機は全面的なものではなかった。しかしこの時期にローマ帝国の権力構造が大きく変化したことも事実である。この時期の最後に現れたディオクレティアヌス帝が農民出身であったように、かつてのように元老院議員身分のものが皇帝になるという原則が崩れ「皇帝の出自」が変化したこともあげられるが、3世紀には帝国統治を支える人々も、伝統ある家系の元老院議員ではなく、第二身分の騎士身分のものが属州の総督や軍団の司令官となるという大きな変化が生じている。そしてディオクレティアヌス帝はそれを徹底し、属州統治や軍団の指揮といった帝国の中枢から、元老院議員を排除して、騎士身分を皇帝直属の部下として奉仕させるようにした。これが皇帝専制政治(専制君主政)の成立と言われる内容である。<南川高志『新・ローマ帝国衰亡史』2013 岩波新書 p.52-57>(2)専制君主政の時期

3世紀の危機の後、ローマ帝国は大きく性格を変え、民主政・共和政は形骸化し、皇帝が専制権力を行使する専制君主政(ドミナートゥス)に移行し、並行して四分割制から東西分割へと移っていく。

専制君主政:ドミナートゥス

「3世紀の危機」は帝国全土に及んだとは言えず、混乱は30年ほどで収束に向かい、帝国の統一と安定は3世紀末のディオクレティアヌ帝によって回復された。しかし同時に帝政の性質は大きく変化し、それまでのプリンキパトゥス(元首政)に代わってドミナトゥス(専制君主政)に移行した。・ディオクレティアヌス帝 軍人皇帝時代をへて、284年に皇帝となったディオクレティアヌス帝は、共和政の伝統を無視して皇帝を神として崇拝することを強要し、同時に帝国の四帝分治制を導入して帝国支配を維持しようとした。この政治体制は従来の元首政に対して、専制君主政(ドミナトゥス)といっている。その皇帝独裁政治を支えたのは、従来の元老院議員階層ではなく、下層でしかも属州出身で実力で騎士身分となり、属州総督や軍団司令官となった新興勢力であった。

・コンスタンティヌス帝の統治 312年にローマ帝国の統一を回復したコンスタンティヌス帝は、ディオクレティアヌスの定めた四帝分治から生じた帝位の不安定を、強力な軍事力と統治力で他の副帝らを次々と破り、統一した皇帝支配を回復した。そして、新たな精神的な柱として313年にミラノ勅令を出して、ローマ帝国におけるキリスト教を公認し、さらに、325年にニケーア公会議を招集し、アタナシウス派を正統としてキリスト教の教義の統一を図った。また324年には東の皇帝リキニウスとの間でアドリアノープルで戦い、それに勝利することで帝国分治を終わらせ、統一を回復した。330年には都をローマからコンスタンティノープルに移した。これらは帝国としての統一性を維持するための現実的な施策として採られたものと考えられるが、これによって「ローマ帝国」の支配の基盤の軸足を、東方に置くようになった。

・キリスト教の国教化 その後、一時ユリアヌス帝の時にキリスト教が否定されたが、信徒は増大を続け、392年にテオドシウス帝がアタナシウス派のキリスト教を国教化し、他の宗教を禁止した。

(3)東西分裂と西ローマ帝国の滅亡

帝国を東西に分けたのは、西方でのゲルマン人の侵攻、東方でのササン朝ペルシアとの抗争という軍事的脅威に対応するためであったが、西ローマ帝国は5世紀後半にゲルマン部族によって倒されるに至った。東ローマ帝国はなおも存続したが、ローマ帝国の理念は継承したものの、実態は次第に変質していった。

帝国の東西分裂

4世紀末のテオドシウス帝の死後、395年に東西に分裂し、ラヴェンナ・ローマを中心としてイタリア半島とその周辺を支配する西ローマ帝国と、コンスタンティノープルを中心として東地中海・バルカン半島・小アジアを支配する東ローマ帝国とが成立した。西ローマ帝国の滅亡

帝国の北側では、4世紀にゲルマン人の大移動が始まり、次々とローマ領内に移住してきた。ローマ帝国は敵対的な部族を武力で排除しながら、次第に自らの防衛もゲルマン人の兵士に依存するようになった。彼らはローマ軍の主力になるまでに成長し、ついには権力を奪うまでになる。西ローマ帝国は476年に、ゲルマン人の傭兵隊長オドアケルによって皇帝が廃位とされた。これによって西ローマ帝国は滅亡した。

東ローマ帝国は、もはやローマから離れたところを都とし、実質的にギリシア化してビザンツ帝国と言われるようになるが、理念的にはローマ帝国そのものであった。18世紀のイギリスの歴史家ギボンの大著『ローマ帝国衰亡史』も五賢帝時代からビザンツ帝国の滅亡までを対象としている。

その後の東ローマ帝国

東ローマ帝国は6世紀のユスティニアヌス大帝の時最盛期を迎え、一時地中海世界全域支配を回復するが、その後西地中海は再びゲルマン人の国家が建設され、東ローマ帝国の支配はギリシア・小アジアを中心とした東地中海域に限定されるようになって、ギリシア化が進み、7世紀からはビザンツ帝国と言われるようになる。その後、東に隣接するササン朝との抗争で次第に国力を失い、特に7世紀以降はイスラーム教勢力に圧迫されるようになって次第にその領域を狭め、一時は首都が十字軍に占領されるという危機を迎えながら、1000年にわたる命脈を保ち、1453年にオスマン帝国によって滅ぼされる。(4)ローマ帝国と周辺世界

中世ヨーロッパ世界とローマ帝国

ヨーロッパ世界においてはローマ帝国およびローマ皇帝は全ヨーロッパを統治する権能を持つ厳かな名称とされ続け、フランク王国のカール大帝、東フランクのオットー大帝のように「ローマ皇帝」の冠を戴き「ローマ帝国」を復活させるところに全ヨーロッパに及ぶ支配権の根拠を求めている。そして中世ヨーロッパの「神聖ローマ帝国」にもその理念は復活してくる。神聖ローマ帝国は「ローマ」の名を冠しながら、ドイツを中心とした国家であった。そして、その名称故に常に皇帝はイタリア経営を目指したため、ドイツは分裂が続き、また皇帝はローマ教皇との度重なる抗争を続けることとなった。これがヨーロッパ中世史の軸の一つである皇帝と教皇の対立である。ローマ帝国と他の文明圏

ローマ帝国が地中海世界で繁栄した1~2世紀は、東アジア世界においては漢帝国(後漢)の時代であった。後漢の記録には、大秦王安敦の使者が現在のベトナム北部まで来て交易を求めたという。大秦王安敦はマルクス=アウレリウス=アントニヌスのことと考えられている。このユーラシア大陸の東西に時を同じくして出現した世界帝国は、直接交渉を持つことはなかったが、おりから活発となった陸上でのシルクロードと、インド洋の季節風を利用した海の道を通じて、交易が行われていた。またインド洋交易圏では、1~2世紀の北インドのクシャーナ朝や南インドのサータヴァーハナ朝とも盛んな交易があったらしく、インド各地からローマの金貨が発掘されている。さらに東南アジアのメコン下流にあった港市国家の扶南の遺跡であるオケオ遺跡からもローマの金貨が発見されている。7世紀以降のイスラーム世界と唐の交易ほど密ではなかったが、ローマと漢の登場は、世界の文明史の展開でも重要な契機であった。(5)ローマ帝国論

ローマ帝国の「帝国」の意味

一般に「ローマ帝国」は、アウグストゥスが皇帝となった前27年以降をさし、それ以前の「共和政」と区別しているが、「帝国」という用語は必ずしも「皇帝の治める国」を意味するものではない。現代では「帝国主義」諸国のこと、あるいは「アメリカ帝国」とか、ソ連社会主義「帝国」などのような使い方もある。「帝国」を意味する英語の empire はラテン語のインペリウムからきた言葉で、皇帝の治める国という意味ではなく、ローマ共和政の時代からローマによって支配されている「くにぐに」から成る一つの世界をあらわすものとして使われてきた。従って共和政の時代でも地中海支配を成立させた前2世紀の中頃から「ローマ帝国」という場合もある。ラテン語のインペリウムとは、「命令」という意味であり、さらに「ローマの命令が行われる地域」の意味となった。共和政時代にすでにローマの命令が他の国々に及ぼされ「ローマ帝国」と意識されていた。ただし、そのローマと服属国の関係を、近代の「主権国家」の観念でとらえると時代錯誤となる。古代においては「主権」の概念がないため、例えばシチリアの諸国は属州となったが、「主権を接収された国」という意味の属国ではない。「主権を保全する国」という意味の独立国でもない。「自由」なローマ国民が「自由」な国々を「友邦」として「支配」するのがこの時代の「ローマ帝国」であった。これを「古典的ローマ帝国」と呼ぶ。<以上の説明は、吉村忠典『古代ローマ帝国』1997 岩波新書 p.2-4、および p.140-146 を参照>

参考 ローマ帝国の「小さな政府」

ローマ帝国は、広大な領土を強大な皇帝権力で統治したと思われている。その国家機構を支えた官僚機構も、大規模なものであったと想像されるが、実態は違ったようだ。皇帝権力は、おおよそ、元首政時代は共和政制時代から続く元老院議員クラスの貴族層が、専制君主政時代には貴族に次ぐ身分であった騎士階級が、属州総督となって属州を統治するなど、帝国を支えた、と考えられる。また、帝国内の都市は分割統治のもとで植民市・自治市・同盟市という共和政制時代以来の格付けがおこなわれ、帝国は直接統治ではなく都市を通して統治した。ローマ帝国は属州と都市に大幅な統治の実務をゆだねていたので、帝国自身の官僚機構はごくちいさなものであった。属州の統治も、総督の下で官吏として仕事をするのはどのぐらいいたのだろうか。トラヤヌス帝時代に小アジアの属州ビテュニア=ポントゥスの総督として赴任したプリニウス(大プリニアスの養子の小プリニアス)は詳細な報告として皇帝に送った書簡が残されているが、それによるとこの属州の官吏はせいぜい100人程度だったことがわかる。辺境属州の場合は反乱などに備えてより多くの人員が割かれたと思われるが、正規軍団が三軍団駐屯していた2世紀の属州ブリタニアでは総督の部下はせいぜい450人程度だった。ローマ帝国全体では、およそ1万人の官吏がいたと思われる。

(引用)この人数は、非常に少ない。行き届いた政策や行政による緊密な規制や統制が実施されている現代国家に親しんだ人間には、とくに少なく思える。おおざっぱな比較をして、この状況を体感してみるなら、現在のイギリスの人口(引用者注約6000万人)は、ローマ帝国とほぼ同数だが、イギリス政府がかかえる公務員の数は約50万人にのぼる。ローマ政府は、大衆教育、住宅供給、保健衛生、社会保障などのサービスを実行しようとしなかったし、それが必要とも望ましいとも考えなかった。だが、行政の費用対効果の面から見ると、地中海世界に広がったローマ支配は、とくにすぐれていた。ローマ帝国が過剰なまでの統制下に置かれていたと考えることはできないのである。<C=ケリー/藤井崇訳『一冊でわかるローマ帝国』2010 岩波書店 p.54>

ローマ帝国の社会

ローマ帝国のもとで、人々がどのような生活を送っていたかについては、79年のウェスウィウス火山の噴火で火山灰に覆われたポンペイの発掘によって、かなりの程度知ることができる。ポンペイには富裕な市民の邸宅も見られるが、ローマ全体(地中海世界全域)では人口約6000万人のうち、富裕者はわずか20万人に過ぎなかった。都市に住んでいた人も、帝国住民の15%ほどに過ぎなかった。ローマ帝国の大多数の住民は、土地を耕し、そこで暮らす農業であった。奴隷が労働力として大きな役割を果たしていたのは、イタリア、シチリア、南ガリア、北アフリカの一部地域にある大農園であり、その他では地主とその家族、小作人、賃金労働者が農地を耕していた。

ローマ帝国は、病と死がつきまとう世界だった。平均寿命は20~30歳ほどであり、現代の西洋化した社会の平均に比べるとおよそ3分の1程度にすぎない。この数字は、当時の資料でわかることではなく、現在の発展途上国の世代構成、出生率などから統計学的に割り出した生命表モデルをあてはめた場合の推定値であるが、大きくずれていないと考えられている。

(引用)以上の統計から、ローマの人口について、どのような概観を描くことができるだろうか。まず強調しなければならないのは、ローマ人の死亡率の高さ、とりわけ幼児と若者のそれの高さである。病はつねに彼らの身近にあった。考えられる主な死亡原因は、産業革命前のヨーロッパにおなじみのものばかりだった。赤痢や下痢、高熱をともなうコレラ、腸チフス、マラリア、そして肺炎や結核と言った肺の病。全般的に貧しい栄養状態や劣悪な衛生環境も死亡率を高めた。さらに、人口が密集した都市では伝染病があっという間に拡大し、そのうえ帝国は広大で行政も不十分だったから、中央当局が病人を厳重に隔離できなかったことも死亡率の高さにつながっていた。例えば、165年にペルシア遠征から帰還したローマ軍(引用者注、マルクス=アウレリウス=アントニヌスのパルティア遠征)がもたらした天然痘は、地中海世界に根を張って定着してしまった。この疫病は、25年間猛威をふるい、帝国人口の約10%にあたる600万人もの人々を死の淵に追いやったとされている。<C=ケリー/藤井崇訳『一冊でわかるローマ帝国』2010 岩波書店 p.140>

ローマ帝国と属州

イベリア半島の属州化 ローマのイベリア半島支配が確立したのは前133年、小スキピオがケルト=イベリア人の拠点ヌマンティアを落とした時であり、ローマの属州支配は前2世紀を通して徐々に進められたと言える。属州が確立したことよってローマは地中海世界を統治する「帝国」となったととらえる視点もある。それによれば、属州の始まりは第1次ポエニ戦争でのシチリアであるが、その時点ではまだ制度的にも、実態としても属州は成立しておらず、それが明確なものとなるのは、この属州ヒスパニアで起こったルシタニア戦争とケルトイベリア戦争の反乱が鎮圧された前2世紀の中頃である。ヘレニズム世界の属州化 また、地中海東部のヘレニズム世界では、ローマがアンティゴノス朝マケドニアとの最終的決戦となった前168年のピュドナの戦いで、数度にわたったマケドニア戦争で勝利し、その地の4つの共和国への分割を認めた後、その残存勢力の反乱を鎮圧して、前146年にこ属州マケドニアをおいた。

またこの前146年にはペロポネソス半島のポリスのアカイア同盟の盟主コリントがローマに反抗を試みた結果、徹底的に破壊され(アカイア戦争)、同じ前146年、地中海西方では第3回ポエニ戦争によってカルタゴは破壊され、属州アフリカが置かれた。これによって、ローマによる属州支配が、法的にも実体的にも地中海世界に成立した。「ローマ帝国」をそのような属州支配の「束」と理解するなら、その誕生の時期は前2世紀の中ごろ、就中、前146年に求める。<宮嵜麻子『ローマ帝国の誕生』2024 講談社現代新書 p.82-96>

前2世紀中葉「ローマ帝国」誕生説

(引用)属州ヒスパニアにおけるローマ人の統治の確立過程と、ヘレニズム世界におけるローマのプレゼンスの強化は並行していた。ヘレニズム世界における事実上の支配と、元老院議員の「神々」とまで称えられる権威の増大は、それまでの他者との間に敵か同盟者という関係しか持たなかったローマ人の対外認識を変えていったと考えられる。この自信を背景に、すでにヒスパニアにおいて統治体制を拡充しつつあったローマは、前2世紀中葉までに属州民に対する態度を、「友」のそれから支配者のそれへと変えていったのではあるまいか。「ローマ帝国」をそのように理解すれば、それは前130~120年のグラックス兄弟の改革、前1世紀の内乱の1世紀、そして前27年のオクタウィアヌスにアウグストゥスの称号が贈られた時期よりもずっと早かった、ということになる。属州の成立にともなう「帝国」の誕生と都市国家ローマの共和政との矛盾の中から、「帝政」がうまれた、となるのであろう。論者は、次のように述べている。

しかし、最終的にヘレニズム世界における、いやむしろ地中海世界全域におけるローマの支配形態の変化には、逆にヒスパニア両属州でローマが得た経験から多くの影響が及んだと考えることができる。属州という法制度的な支配の形態に、上下の関係という現実が追いつくなか、ローマはもはや地中海各地を制圧することを躊躇せず、各地への属州設置が推進されはじめたのである。そこから「属州の総体」としてのローマ帝国は出発する。つまり、ローマ帝国は前2世紀中葉頃に誕生したと、私は考えている。<宮嵜『同上書』 p.224-229>

(引用)…………、元老院統治体制というローマ共和政の根幹は、前1世紀中葉頃までに揺らいでいった。それに代わって、新しい体制が出現しつつあった。軍事力と帝国に生きる人々からの支持を背景に権力闘争を勝ち抜き、単独で権力を掌握した者が帝国を防衛し、帝国の政治を動かす体制である。この「属州」の地中海世界の拡充を以て「ローマ帝国」の誕生、とする考え方は、上述の吉村忠典『古代ローマ帝国』の理解に通じている。属州、共和政、インペリウムの意味、などの理解から導かれるこれらの説明は、ローマ帝国を考える上で無視できないが、教科書的な理解では、いままでとおり、前27年のアウグストゥスの出現を以て「ローマ帝国」の成立、とするのが順当であると思われる。

そのなかから前1世紀末に、ローマを統治する単独の権力者が出現する。これを私たちはローマ皇帝と呼ぶ。ローマ帝国の形成が、皇帝による帝国統治の政治体制、帝政を生み出したのである。<宮嵜『同上書』 p.302>

ローマ帝国の誕生が元首の権力を生んだのである。ローマ皇帝の出現がローマ帝国を成立させたのではない。ローマ帝国がローマ皇帝をもたらしたということである。<宮嵜『同上書』 p.330>